雨漏りの現状と見過ごされがちな初期サイン

住まいにとって、雨漏りは建築主の信頼を最も失うトラブルの一つです。しかし、実際には多くの住宅で「雨が漏れる」現象が発生しており、住宅トラブルの約85%を占めると言われています。

雨漏りはなぜ起こるのか?

雨漏りには必ず原因が存在します。建物は経年劣化によって雨漏りすることもありますが、新築であっても雨漏りするケースは少なくありません。これは、単に運が悪かったり、建物が古くなったから漏れたりするわけではないことを意味します。雨漏りの原因の多くは、屋根や外壁の下葺き材の不備、施工不良、材料の劣化など、多岐にわたります。

雨漏りの初期サインを見逃さない重要性

雨漏りは、表面的な被害だけでなく、建物内部に深刻なダメージを与える可能性があります。雨水が建物内部に浸入すると、木材の腐朽や構造体の劣化を引き起こし、最終的には建て替えが必要になるほどの大きな被害に発展することもあります。さらに、雨漏りによる水分の供給は、シロアリ発生のリスクを著しく高める要因となります。 早期に雨漏りのサインを発見し、適切に対処することで、被害の拡大を防ぎ、修繕費用を抑え、大切な住まいの寿命を延ばすことができます。

雨漏り初期サインの具体的なチェックポイント

雨漏りのサインは、目に見えるものばかりではありません。普段の生活の中で注意深く観察することで、早期発見につながる重要な手がかりを見つけることができます。

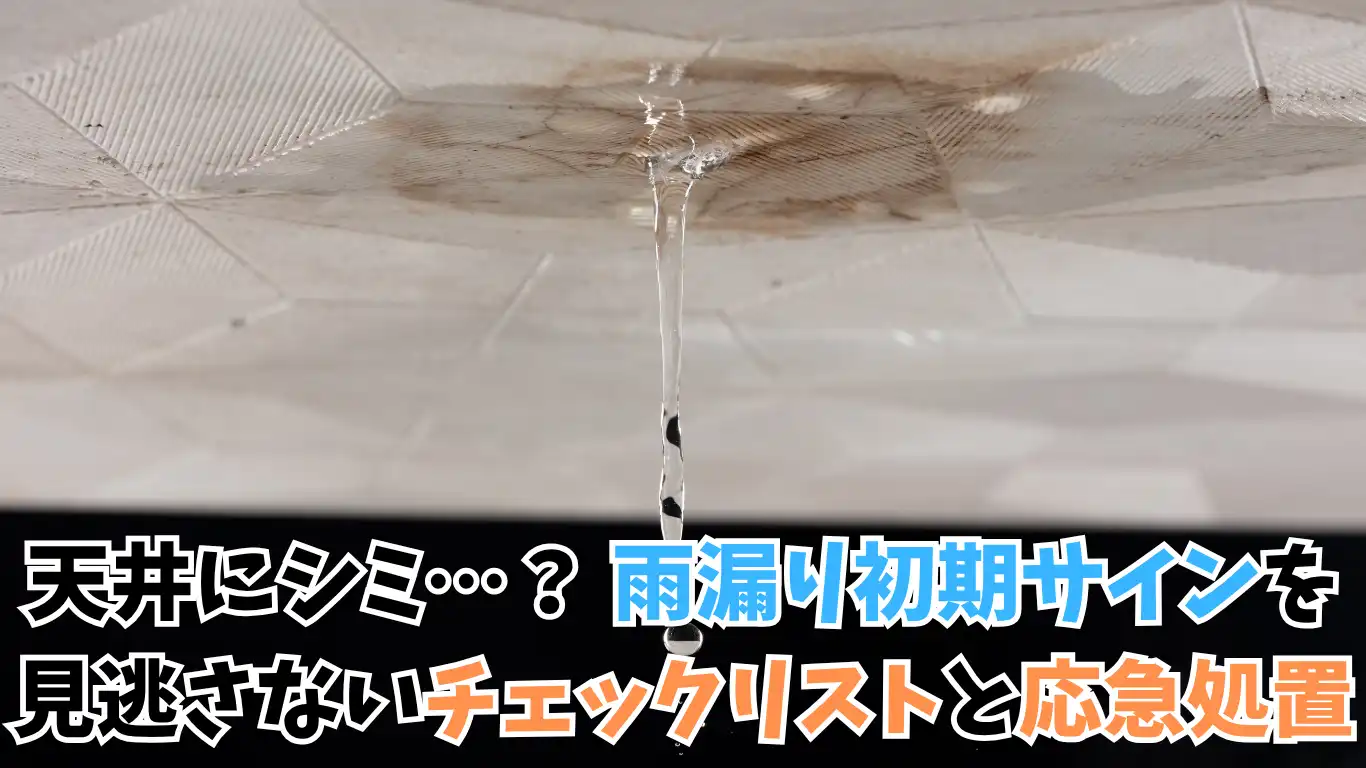

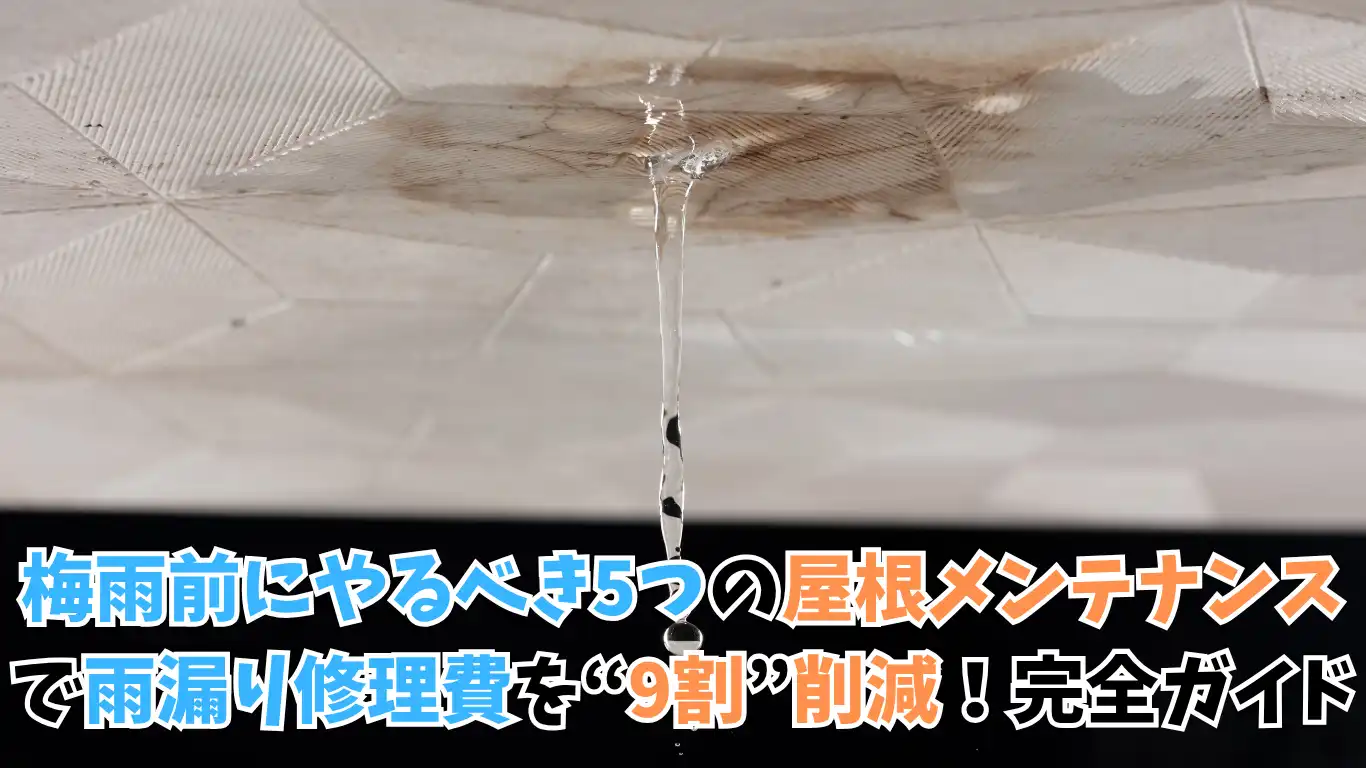

天井のシミとクロスの膨れ・剥がれ

天井のシミは、最も分かりやすい雨漏りの初期サインの一つです。特に、雨が降った後に天井に茶色や黄色の輪染み、または濡れた跡が見られる場合は要注意です。シミが徐々に広がっている場合も、雨漏りの進行を示唆しています。 また、天井や壁のクロスが部分的に膨らんだり、剥がれたりしている場合も、内部に水分が浸入している可能性が高いです。これは、クロスと下地の間の接着剤が水分によって劣化し、剥がれてくるためです。

壁のシミ、変色、雨筋

天井と同様に、壁面にシミや変色、雨筋が見られることも雨漏りのサインです。特に、窓枠の周辺や、換気扇の近く、あるいは部屋の角などに発生しやすい傾向があります。雨が降った後に壁が濡れていたり、湿っているように感じられたら注意が必要です。

不快なカビ臭やカビの発生

建物内部に湿気がこもると、カビが発生しやすくなります。カビ臭がする、あるいは壁や天井にカビが発生している場合、目に見えないところで雨漏りが進行している可能性があります。特に、普段から換気を行っているにもかかわらずカビの発生が頻繁な場合は、雨漏りによる湿気の供給を疑うべきです。

シロアリ発生のリスク増大

雨漏りによる水分の供給は、シロアリにとって理想的な生息環境を作り出します。シロアリは木材だけでなく、ダンボール、衣類、断熱材、電線ケーブルまで食い荒らし、イエシロアリのような種類はコンクリートに穴を開けて侵入することもあります。 雨漏りが原因でシロアリ被害が発生した場合、火災保険の補償対象外となるケースが多い免責事項に含まれるため、二重の被害を受けることになります。したがって、雨漏りはシロアリ被害という二次被害を及ぼす可能性も考慮し、早期の対策が重要です。

その他、注意すべきサイン

シーリング材のひび割れや剥がれ:外壁の目地や窓枠、サッシ周りなどに使用されているシーリング材に、ひび割れや剥離、硬化が見られる場合、そこから雨水が浸入している可能性があります。シーリング材の耐用年数は通常5~10年程度です。

外壁のひび割れや浮き:モルタル外壁やALC版にひび割れが生じている場合、そこから雨水が浸入し、建物内部に到達することがあります。サイディングの浮きも注意が必要です。

バルコニーの排水不良:バルコニーの排水口が詰まっている、あるいは水が溜まりやすい状態になっている場合、雨水が溢れて下階に浸入するリスクがあります。

アクション:上記のようなサインを見つけたら、早急に次のチェックリストで自宅を点検してみましょう。

自宅でできる5分点検チェックリスト

雨漏りは早期発見が重要です。NPO法人雨漏り診断士協会が提唱する「雨漏り診断の基本5原則」では、「現状を正確に把握する」ことの重要性が示されています。このチェックリストを活用し、ご自宅の状況を定期的に確認しましょう。

点検の準備と心構え

冷静に、先入観を捨てて:雨漏り診断は難しく、真剣に取り組む姿勢が重要です。特定の場所だけを疑わず、あらゆる可能性を排除しないようにしましょう。

記録の準備:スマートフォンやカメラで、気になる箇所の写真を撮影し、日付と状況をメモに残しましょう。これは後の専門家への相談や、火災保険申請の際に役立ちます。

雨の日も確認:雨漏りの状況は、雨の強さや風向き、降雨量に左右されます。雨が降っている時に、どのような状況で雨漏りが発生するかを確認することは非常に重要です。

主要なチェックポイント(自己診断シート)

ご自宅をA4用紙1ページに収まるようなイメージで、番号付きリストで点検しましょう。気になる項目にチェックを入れ、詳細をメモします。

雨漏り発生箇所の特定

天井:シミ、変色、クロスの剥がれ・膨らみ、水滴の落下

壁:シミ、変色、カビ、雨筋、クロスや塗装の剥がれ

窓枠・サッシ周り:木枠の変色、濡れ、水滴、シーリング材の劣化

床:水たまり、濡れ、フローリングの浮き・変形

点検口や収納内部:天井裏や床下の点検口を開けて、内部に濡れやシミがないか確認

屋外の特定箇所:屋根(瓦、スレート、板金など)、外壁、バルコニー、雨樋、煙突、換気口、配管貫通部など。

雨漏りの発生時期と履歴

- いつから漏れているか?(例:数日前、数年前)

- 年に何回くらい発生するか?(例:1~2回、数回)

- 過去に修理履歴があるか?ある場合、いつ、どのような修理か?

雨漏り時の気象状況

雨の強さ:弱い雨、中程度の雨、大雨、ゲリラ豪雨

風の強さ・向き:風が強い時、特定の風向き(例:南風、北風)

降雨時間とタイムラグ:降り始めてからどのくらいで漏れるか?(例:すぐ、1~2時間後、数時間後)雨が止んでからどのくらいで漏れが止まるか?

雨漏りの状況(具体的な状態)

濡れる、染みる、垂れる、溜まる

漏水量:少量(数滴)、比較的少ない、バケツに溜まるほど大量

漏水の色:透明、茶色、黒色など

点検で気になる箇所が見つかったら、次の章で解説する雨漏り発生のメカニズムを確認し、原因の可能性を探ってみましょう。

部位別・原因別の雨漏り発生メカニズム

雨漏りが発生する部位は、大体決まっています。特に施工が難しい箇所や、異なる材料が取り合う部分、そして建物に穴を開ける部分が要注意部位とされています。

屋根からの雨漏り:トップライト、軒、谷樋、下葺き材

屋根は雨水を直接受ける部分であり、最も雨漏りしやすい箇所の一つです。

トップライトとドーマー・煙突

トップライト(天窓)は屋根に開けられた穴であり、雨漏りのリスクが高い部分です。特に、トップライト周りのコーナー部や取り付け枠からの雨水浸入事例が報告されています。設置には専門的な防水施工が必要であり、防水テープやアスファルトルーフィングの増し張り、立ち上がりの確保が重要です。 ドーマー(屋根窓)や煙突、屋根換気トップなども、屋根に開けられた穴や突出部であるため、同様に雨漏りの要注意部位です。特にドーマーは風雨の影響を受けやすく、雨漏りの可能性が高いとされています。

屋根の下葺き材と軒・谷樋

屋根の雨仕舞いにおいて、下葺き材(アスファルトルーフィングなど)は二次防水の重要な役割を担います。しかし、下葺き材の破断や釘穴からの浸入、または施工不良があると雨漏りが発生します。特に、水が流れやすいように下から上へ張るという基本的な原則に反して施工されると、雨水が滞留し問題が生じる可能性があります。

軒まわりも要注意部位です。屋根の防水シートと壁の透湿防水シートを完全に連続させることが難しい場合、先張りシートを野地板の下から鼻隠しの下端まで垂らしておくことでリスクを軽減できます。

谷樋は屋根が集まる部分にあり、大量の雨水が集中するため、雨漏りのウィークポイントとなりやすいです。谷樋の下に破れがあったり、板金の接合部に不具合があると雨漏りにつながります。 内樋は「雨漏りの常習犯」とも呼ばれ、板金同士の接合部の不具合やオーバーフローによる雨漏り事例があります。根本的な解決には、雨水が内樋に流れ込まないように屋根を延長し、軒樋を新設するなどの大掛かりな工事が必要になることもあります。

外壁からの雨漏り:シーリング、ひび割れ、貫通部

外壁は風雨や紫外線から建物を守る重要な部分ですが、劣化や施工不良によって雨水が浸入する経路となります。

シーリング材の劣化

シーリング材は、外壁材の目地や取り合い部分の隙間を埋めるために使用されます。しかし、その耐用年数は5~10年程度とされており、時間の経過とともに劣化し、ひび割れや剥離、硬化が生じます。特に鉄骨造の建物では、シーリング材が防水の要となるため、「鉄骨造はシーリングが命」と言われるほどその劣化は雨漏りに直結します。劣化したシーリング材を放置すると、雨水が浸入し、建物内部の木材や鉄骨の腐食を引き起こす可能性があります。

ALC版やモルタル外壁のひび割れ

ALC版やモルタル外壁は、時間の経過とともにひび割れ(クラック)が発生しやすい建材です。特にALC版の目地や、モルタル外壁の仕上げの不備によるひび割れから雨水が浸入し、室内へ漏水する事例があります。ラスシートとモルタルの間に水が浸入し、下階に流れ落ちるケースも報告されています。モルタル外壁のクラック防止には、ガラス繊維のメッシュを埋め込む方法が主流となっています。 また、サイディング材を使用している場合、外壁通気工法の有無が重要です。通気層を設けることで、浸入した雨水や結露水を効率的に排出でき、建物の耐久性を大幅に向上させることができます。通気層のない直張り工法では、内部に湿気がこもりやすく、雨漏りや結露のリスクが高まります。

ガラスブロックやガラス扉の受座

ガラスブロックの周りやガラス扉の受座(ストライク)から雨水が浸入する事例があります。特にガラス扉の受座内部に雨水を排出するための水抜きがない場合、雨水が溜まって室内側に浸入する可能性が高くなります。横殴りの雨や台風時に、激しく雨滴が当たることで雨漏りが再現されることがあります。

配管・換気扇などの貫通部

給水管、給湯器、換気扇、エアコンなどの設備配管や換気口が外壁を貫通する部分は、雨漏りのリスクが高い箇所です。貫通部の防水処理が不十分だと、隙間から雨水が浸入し、断熱材に含浸した後、躯体の孔を通って室内へ漏水することがあります。特に配管と躯体の隙間をシーリング材でしっかりと埋めることが重要です。丸形ベンドキャップの周囲からの雨水浸入も報告されています。

ご自宅の雨漏り原因について仮説を立てられましたか? 次の章では、もし雨漏りが起こってしまった場合の緊急応急処置について学びましょう。

緊急時の応急処置:被害を最小限に抑える6ステップ

雨漏りが発生した場合、最も重要なのは、冷静に状況を判断し、被害の拡大を最小限に抑えるための応急処置を速やかに行うことです。

応急処置の基本原則

応急処置はあくまで一時的な対応であり、根本的な修理ではありません。応急処置によって一時的に雨漏りが止まったとしても、時間が経てば再発する可能性が高いです。そのため、応急処置を施した後には、必ず専門家による原因調査と抜本的な修理が必要です。

具体的な応急処置ステップ

水滴を受け止める

漏水している真下にバケツや桶を置き、床に水が溜まるのを防ぎます。水が飛び散るのを防ぐため、バケツの中にタオルや雑巾を敷くと良いでしょう。

養生で被害を拡大させない

漏水箇所をビニールシートやブルーシートで覆い、バケツまで誘導する仕組みを作ります。これにより、水が広範囲に広がるのを防ぎます。

屋外からの応急処置

浸入箇所が特定できる場合は、破損した屋根材や外壁のひび割れ箇所に防水テープやブルーシートを貼る、あるいは覆うことで、雨水の浸入を一時的に防ぐことができます。ブルーシートを固定する際は、風で飛ばされないようにしっかりと固定することが重要です。

室内への影響を最小限に抑える

家具や電化製品など、濡れて困るものを漏水箇所から遠ざけ、カバーで保護します。

濡れてしまった箇所は、速やかにタオルなどで水分を拭き取り、乾燥させることが重要です。カビの発生や木材の腐朽を防ぐためです。

証拠保全のための写真撮影

雨漏りの状況を詳細に記録するため、スマートフォンやデジタルカメラで写真や動画を撮影します。これは、後の修理依頼時や火災保険の申請時に非常に重要な証拠となります。

撮影すべきポイント

全体像:漏水箇所が建物内のどこにあるのかが分かるように、部屋全体の写真も撮影します。

拡大写真:シミや水滴、クロスの剥がれなど、具体的な被害状況が鮮明に分かるように拡大して撮影します。

時系列:雨漏りが止まった後や、応急処置後の写真も撮影し、状況の変化を記録します。

外部の状況:可能であれば、屋根や外壁、バルコニーなど、外部の疑わしい箇所の写真も撮影します。特に、施工不良や経年劣化が見られる箇所は詳しく撮影しておきましょう。

応急処置後の乾燥と換気

雨漏りが止まった後も、室内の湿度が上がっている可能性があります。換気を十分に行い、扇風機や除湿器などを使って乾燥を促しましょう。

専門家への連絡と相談

応急処置が完了したら、速やかに専門の業者や「雨漏り診断士協会」のような機関に連絡し、原因調査と修理を依頼しましょう。散水試験などによる原因特定はプロでなければ難しいため、安易な自己判断や応急処置で済ませてはいけません。

火災保険・共済で補償を受ける方法

雨漏りの修理費用は高額になることが多いため、火災保険や共済の適用を検討することが重要です。ただし、適用には条件があります。

火災保険の適用範囲と注意点

火災保険は、「火災」だけでなく、「風災」や「水災」などの自然災害による損害を補償対象としています。雨漏りもこれらの特約に該当する場合、補償が受けられる可能性があります。

風災:台風や突風など、強風による建物の損壊(例:屋根材の飛散、外壁の破損)が原因で雨水が浸入した場合に適用されます。

水災:台風や豪雨による河川の氾濫、高潮などで建物が浸水し、雨漏りが発生した場合に適用されます。ただし、一般的には「雨漏り」として認識されるような、屋根や外壁からの雨水の浸入は「風災」に分類されることが多く、「水災」とは異なる点に注意が必要です。

免責事項

経年劣化:建物の自然な劣化が原因の雨漏り(例:築年数が長く、特別な災害がない場合のシーリングの劣化)は、ほとんどの火災保険で補償対象外となります。

施工不良・欠陥:建築時の施工不良や欠陥が原因で雨漏りが発生した場合も、補償の対象外となることがあります。雨漏りの定義は「施工の意図に反し、建物内部に雨水が浸入すること」とされています。

シロアリ被害:雨漏りや結露、漏水など、水分の供給が原因で発生したシロアリ被害については、火災保険の免責事項となり、補償されません。シロアリには水が必要であるため、雨漏りがあるとリスクが高まります。

地震・津波:地震や津波を原因とする雨漏りは、地震保険の対象となり、火災保険では補償されません。

申請フローと必要書類

火災保険を申請する際の一般的なフローは以下の通りです。

保険会社への連絡:雨漏りを確認したら、速やかに保険会社に連絡し、状況を説明します。

被害状況の確認と写真撮影:前述の応急処置の際に撮影した写真や動画が役立ちます。保険会社によっては、鑑定人が現地調査を行う場合があります。

修理業者の選定と見積もり:信頼できる修理業者に見積もりを依頼します。複数の業者から相見積もりを取ることを推奨します。

保険会社への書類提出:保険会社の指示に従い、必要書類(事故状況報告書、修理見積書、被害写真など)を提出します。

保険金の支払い:審査が通れば、保険金が支払われます。

必要書類(一般的な例)

- 保険金請求書

- 罹災(りさい)状況報告書

- 修理見積書(内訳が詳細に記載されているもの)

- 被害状況がわかる写真や動画

- 損害箇所の図面(あれば)

重要な注意点

保証期間の確認:新築住宅の場合、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分については、品確法により10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。これを過ぎた場合でも、瑕疵担保責任とは異なる不法行為責任として20年の責任追及が可能となる場合もあります。

時効:損害賠償請求権には時効があるため、早めに申請手続きを進めることが重要です。

プロに依頼すべき判断基準と業者選びのポイント

雨漏りの修理は、原因の特定が非常に難しく、専門知識と経験が必要です。安易な自己判断や応急処置では、根本的な解決に至らないだけでなく、かえって被害を拡大させてしまうリスクもあります。

DIYの限界と専門家の必要性

原因特定の難しさ:雨漏りの浸入口を完全に特定することは非常に難しいです。目に見える漏水箇所と実際の浸入箇所が離れていることも多く、浸水経路が複雑な場合がほとんどです。素人では、建物の構造や水回りの知識が不足しているため、正確な原因特定は困難です。

応急処置の限界:シーリング材による安易な補修は、一時的に雨漏りを止めることはできますが、時間が経つと必ず再発します。これは、根本的な原因が解決されていないためです。

二次被害のリスク:雨漏りを放置すると、木材の腐朽、カビの発生、さらにはシロアリ被害など、建物全体に深刻な二次被害を引き起こす可能性があります。また、適切な知識がないままDIYを行うと、かえって建物を傷つけたり、別の場所で雨漏りを誘発したりする危険性もあります。

専門的な調査:プロの業者は、散水試験やサーモグラフィーカメラなどの専門的な調査機器を用いて、目に見えない浸入経路を特定します。これらの調査は、高い専門性が求められます。

抜本的な修理:雨漏りの修理は、原因を根本的に解決しなければ意味がありません。そのためには、大掛かりな工事が必要になることも多く、専門的な技術と経験が不可欠です。

雨漏り修理費用の相場

雨漏り修理の費用は、原因や被害の規模、建物の構造、使用する材料などによって大きく異なります。ソースでは具体的な費用相場表は提示されていませんが、高額になるケースが多いことが示唆されています。 費用を安く抑えたい気持ちは当然ですが、コスト削減が「何かしらの工事」の削減に繋がり、それが原因で雨漏りが再発する可能性も考慮すべきです。

費用の目安を考えるヒント(外部情報を含みますが、一般的な目安として記載します)

軽微な修理(シーリング補修など):数万円~数十万円

部分的な屋根・外壁の補修:数十万円~100万円以上

大規模な改修(屋根葺き替え、外壁全面改修など):100万円~数百万円以上

検討期間の目安:工事金額が5万円あたり1日以上の時間をかけて検討することが推奨されています。

| 工事金額 | 検討期間の目安 |

|---|---|

| 5万円程度の工事 | 1日以上 |

| 50万円の工事 | 10日以上 |

| 100万円の工事 | 20日以上 |

| 200万円の工事 | 最低でも1ヶ月以上 |

| 1000万円クラスの工事 | 最低でも半年以上 |

優良な業者を見極めるポイント

悪徳業者に騙されないためにも、信頼できるプロを見極めることが重要です。

焦らせない業者を選ぶ:すぐに契約を急かしたり、お得なキャンペーンなどを煽って注文を急がせる業者は要注意です。本当に良い業者は先々まで工事の予定が埋まっていることが多く、お客様を急かすことはありません。

無料診断を鵜呑みにしない:「無料診断」をアピールする業者には注意が必要です。本当に雨漏りの原因が明確に分かっているのであれば、調査は不要です。しかし、ほとんどのケースで原因特定は難しく、適切な診断なしに修理しても解決には至りません。無料診断は表面的な確認に留まり、根本的な原因を見落とす可能性があります。

実績と経験が豊富か:年間300棟以上の雨漏り物件に携わり、豊富な実績を持つ業者を選びましょう。

同業他社で解決できなかった雨漏り案件を解決している実績は、高い技術力の証です。

原因調査と対策の説明が丁寧か:「雨漏り診断の基本5原則」に基づき、建物の構造、工法、築年数、修繕履歴、周辺環境、雨漏り発生時の気象状況などを詳細にヒアリングし、あらゆる可能性を考慮して原因を特定しようとする業者を選びましょう。

散水試験の結果やサーモグラフィーカメラによる診断などを用いて、明確な根拠に基づいた説明ができるかを確認します。

修理方法について、一時的な応急処置ではなく、抜本的な解決策を提案できるか、メリット・デメリット、費用、工期などを丁寧に説明できる業者を選びましょう。

「3件分の報告書を見せてもらえますか?」と尋ねてみる:優良な業者であれば、過去の調査報告書や修理実績を示すことができます。これにより、業者の透明性や専門性を確認することができます。

よくある質問

雨漏りに関してよくある質問とその回答をまとめました。

雨漏りの正確な定義は何ですか?

NPO法人「雨漏り診断士協会」によれば、「施工の意図に反し、建物内部に雨水が浸入すること」と定義されています。これは、単に雨水が建物に触れることではなく、建物内部に浸入して被害を及ぼす状態を指します。

新築の家でも雨漏りは起こりますか?

はい、新築の家でも雨漏りは起こり得ます。建物の経年劣化だけでなく、新築時であっても屋根や外壁の下葺き材に不備がある場合、雨は漏ります。運が悪くて雨漏りするわけではなく、必ず原因が存在します。入居後数ヶ月で雨漏りが発生し、建築主の満足感を損なう事例も報告されています。

塗装工事で雨漏りは止まりますか?

いいえ、塗装(塗り替え)で雨漏りが止まることはありません。雨漏り修理工事と塗装工事は別個の話であり、外壁の再塗装をしても雨漏りが止まることはないと明確に述べられています。むしろ、塗装で一時的に雨漏りが隠れてしまい、根本原因の特定が遅れることで、かえって被害を拡大させるリスクもあります。

雨漏りを放置するとどうなりますか?

雨漏りを放置すると、補修工事では済まなくなり、建て替えなど大きな被害に発展する場合があります。雨水は木材を腐朽させ、鉄筋を錆びさせ、建物の耐久性を著しく低下させます。また、湿気によりカビが発生し、健康被害を引き起こす可能性もあります。さらに、雨漏りはシロアリにとって理想的な環境を作り出し、シロアリ被害という深刻な二次被害を招く可能性があります。

散水調査は必ず必要ですか?

はい、雨水の浸入箇所を完全に把握するためには、散水試験を充分な時間をかけて実施することが必須です。散水試験を実施しない場合、補修完了直後に雨漏りが再発することが非常に多いとされています。ただし、雨水の浸入口を完全に見つけることは難しく、サーモグラフィーカメラなどと併用することで、より説得力のある調査報告書を作成できます。

シーリング材の寿命はどのくらいですか?

シーリング材の実質的な耐用年数は通常5~10年程度とされています。シーリング材は、部材の温度変化や建物の動きによって伸縮するため、経年で劣化し、ひび割れや剥離が生じます。雨漏りを防ぐためには、定期的なシーリングの更新が必要です。

雨漏り修理に火災保険は適用されますか?

火災保険の契約内容によります。風災や水災など、自然災害が原因の雨漏りであれば適用される可能性があります。しかし、経年劣化や施工不良が原因の場合、また、雨漏りによるシロアリ被害は免責となることが多いです。必ずご自身の保険契約を確認し、保険会社に相談しましょう。

雨漏り診断士とは何ですか?

「NPO法人雨漏り診断士協会」が認定する、雨漏りの予防、原因究明、修理に対する専門知識を持つプロフェッショナルです。この協会は、雨漏りに対する専門機関が存在しないために設立されました。雨漏り診断士は、一切の先入観を捨て、真剣に雨漏り診断に取り組む「基本5原則」を遵守します。

雨漏り修理の見積もりで注意すべき点は?

見積もり内容が明確で、費用と工期、修理内容が詳しく説明されているかを確認することが重要です。また、すぐに契約を急かしたり、無料診断を強調する業者には注意が必要です。複数の業者から相見積もりを取り、「工事金額5万円あたり1日以上の検討時間」をかけるなど、慎重に比較検討することをお勧めします。

雨漏り修理のプロの選び方は?

信頼できるプロを選ぶためには、以下の点を重視しましょう。

豊富な実績と解決率:多数の雨漏り解決実績があり、解決率が高い業者。

原因調査の専門性:散水試験やサーモグラフィーカメラなどの専門調査能力があり、原因を正確に特定できる業者。

丁寧な説明:診断結果や修理内容、費用について、専門用語を避け、分かりやすく説明してくれる業者。

焦らせない姿勢:お客様に検討時間を十分に与え、急かさない業者。

アフターサービス:修理後の保証や定期点検など、長期的なサポート体制があるか。

資格・経験:一級建築士、1級建築施工管理技士、雨漏り診断士などの資格を持つ専門家が在籍しているか。

まとめ&今すぐできる3つのアクション

まとめ

雨漏りは、住宅にとって見過ごされがちな、しかし深刻なトラブルの初期サインです。天井のシミやクロスの剥がれ、カビ臭、窓枠の変色などは、雨漏りの兆候である可能性があります。これらを放置すると、建物の構造体に重大なダメージを与え、シロアリ被害などの二次被害を引き起こすリスクが高まります。 雨漏りの原因特定は専門家でなければ難しく、安易な応急処置では根本的な解決にはなりません。火災保険の適用も検討できますが、経年劣化や施工不良は対象外となることが多いため、契約内容の確認が重要です。信頼できる専門家を選び、適切な調査と抜本的な修理を行うことが、大切な住まいを守るための最も重要なステップです。

今すぐできる3つのアクション

定期的な自宅点検の習慣化:この記事の「自宅でできる5分点検チェックリスト」を活用し、特に雨が強い日や台風の後には、屋根、外壁、バルコニー、室内(天井、壁、窓枠)に異常がないかを確認する習慣をつけましょう。

雨漏り発見時の冷静な応急処置と証拠保全:もし雨漏りを発見しても、慌てずに水滴を受け止め、ブルーシートや防水テープなどで被害の拡大を防ぐ応急処置を行いましょう。同時に、必ずデジタルカメラやスマートフォンで被害状況を詳細に撮影し、記録に残すことが重要です。

信頼できる専門家への相談と慎重な業者選び:応急処置が済んだら、早急に「NPO法人雨漏り診断士協会」など、信頼できる専門機関や雨漏り修理のプロに相談しましょう。複数の業者から見積もりを取り、焦らず、原因調査や修理方法について納得できるまで説明を求め、最適な業者を選ぶことが、再発を防ぎ、安心して暮らすための鍵となります。