雨漏りが発生すると、建物内部に水分が侵入し、湿度が高くなることでカビが発生しやすい環境が作られます。カビは見た目の問題だけでなく、健康被害や建物の構造的な劣化を引き起こす深刻な問題です。雨漏りとカビの関係を正しく理解し、適切な対策を講じることで、快適で安全な住環境を維持できます。

この記事では、雨漏りがカビを招くメカニズムから、放置することで生じる健康被害や住宅への影響、実践的な対策法まで詳しく解説します。また、カビの除去方法や予防策、専門業者への依頼タイミングなど、実際に役立つ情報をお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。

雨漏りがカビを招く仕組み

雨漏りは、単なる水の侵入ではなく、建物内部の湿度環境を大きく変化させる現象です。特に天井裏や壁の内部など、乾きにくく空気の流れが少ない場所に水分がたまることで、湿度が急上昇します。

雨漏りによる湿度上昇と通気性の低下

雨漏りが発生すると、壁の内部や天井裏など、普段目に見えない場所に水が溜まりやすくなります。これにより、乾燥しにくい環境が形成されます。

とくに通気性が低い場所では、一度入り込んだ湿気がなかなか抜けず、自然に乾くまでに時間がかかります。そのため、湿度が高い状態が長く続いてしまうおそれがあります。

湿度が60%以上の状態が続くと、カビは活発に繁殖を始めます。特に木材や断熱材など、水分を含みやすい素材は注意が必要です。

カビの繁殖条件と雨漏りの関係

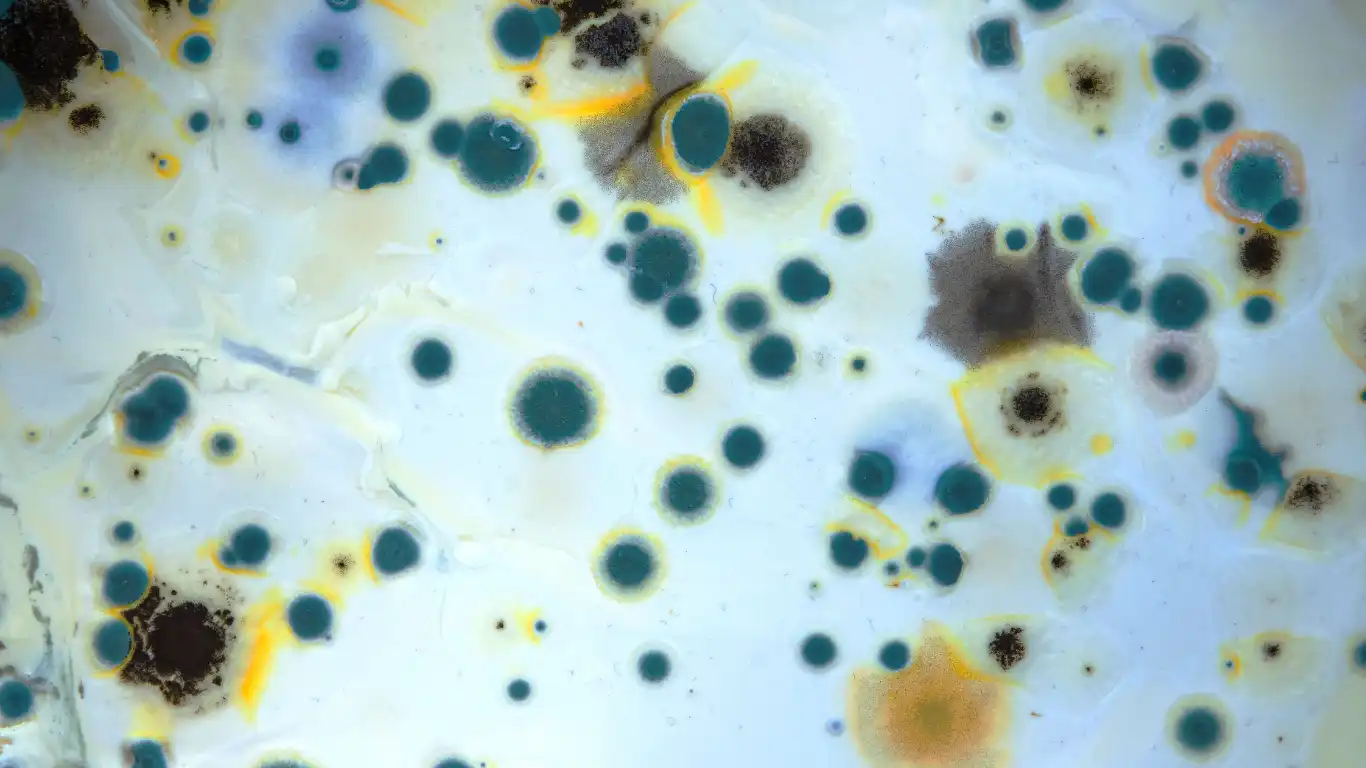

カビが繁殖するためには「湿度」「温度」「栄養源」という3つの条件が必要です。雨漏りが発生した住宅内部では、これらの条件が同時にそろいやすくなります。

湿度は60%以上でカビの成長が始まり、80%を超えると急激に繁殖します。温度は20〜30℃がもっとも好ましく、これは住宅内の多くの空間と一致します。

さらに、壁や天井の内部には、ホコリや木材、断熱材など、カビにとって栄養源となる有機物が多く存在します。そのため、雨漏りによって湿度と温度の条件が整うと、短期間でカビが広がるリスクが高まります。

雨漏りの主な原因

雨漏りの原因を把握することは、適切な対応につなげるうえで重要です。原因によって対策方法も異なるため、正確な原因特定が重要です。

屋根の劣化による雨漏り

屋根材の劣化は雨漏りの最も一般的な原因です。瓦のひび割れ、スレートの破損、金属屋根の錆などが主な要因となります。

特に築年数が古い建物では、屋根材の耐用年数を超えている場合が多く、定期的な点検と補修が大切であり、台風や強風後は特に注意が必要です。

また、雨樋の詰まりや破損も屋根からの雨漏りの原因となります。落ち葉や枯れ枝が雨樋を詰まらせることで、水の流れが悪くなり雨漏りが発生します。

外壁の問題による雨漏り

外壁のひび割れや塗装の剥がれも雨漏りの原因となります。外壁材の経年劣化により、雨水が侵入しやすくなります。

特にサイディングの継ぎ目やシーリング部分の劣化は雨漏りの原因となりやすく、シーリング材は5〜10年程度で交換が必要になります。

また、外壁塗装の劣化は防水性能の低下を招くため、定期的な外壁塗装メンテナンスが重要です。

窓周りからの雨漏り

窓周辺のシーリング材が劣化したり、窓枠に歪みが生じたりすると、雨水が入り込みやすくなります。特に風を伴う強い雨の日には、こうしたすき間から浸水しやすくなるため注意が必要です。

また、サッシ部分の排水機能がうまく働かなくなると、たまった雨水が外へ排出されず、建物内へ漏れ出すおそれがあります。排水口の詰まりや経年劣化が原因となるケースも少なくありません。

窓まわりの防水処理が不十分な場合も、雨漏りの引き金になります。新築やリフォームの際は、施工の丁寧さや防水対策の質も見逃せないポイントです。

雨漏り放置による健康被害

雨漏りによってカビが発生すると、住む人の健康に悪影響を及ぼすおそれがあります。とくに呼吸器系への影響など、見過ごせない問題につながる可能性があります。

カビによる呼吸器系への影響

カビは成長過程で胞子を空気中に放出します。これらの胞子を吸い込むことで、様々な呼吸器系の症状が現れる可能性があります。

最も一般的な症状は、咳や喘息の悪化です。既にアレルギー性喘息を患っている方は、カビの胞子によって症状が重篤化する恐れがあります。また、健康な人でも長期間カビの胞子を吸い続けることで、新たにアレルギー反応を発症する可能性があります。

特に子供や高齢者、免疫力が低下している方は、カビの影響を受けやすいため注意が必要です。重症化した場合、入院が必要になるケースもあります。

皮膚症状とアレルギー反応

カビによる健康被害は呼吸器系だけでなく、皮膚にも現れます。カビの胞子や代謝産物が皮膚に接触することで、様々な皮膚トラブルが発生する可能性があります。

代表的な症状として、蕁麻疹、湿疹、かゆみなどがあります。これらの症状は、カビに対するアレルギー反応として現れることが多く、カビの除去を行わない限り、症状が続くおそれがあります。

また、目のかゆみや充血、鼻炎などの症状も報告されています。これらの症状は、カビの胞子が粘膜に付着することで発生し、日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。

長期的な健康リスク

カビによる健康被害は、短期的な症状だけでなく、長期的なリスクも考慮する必要があります。慢性的にカビの胞子を吸い続けることで、呼吸器系の機能低下や免疫力の低下が起こる可能性があります。

特に問題となるのは、アスペルギルス属などの有害なカビです。これらのカビは、免疫力が低下した人に対して深刻な感染症を引き起こす可能性があります。

また、一部のカビは発がん性物質を産生することが知られており、長期的な健康リスクとして注意が必要です。早期の対策が将来の健康を守る鍵となります。

建物への深刻な影響

雨漏りとカビの発生は、住む人の健康だけでなく、建物そのものにも大きなダメージを与えます。構造的な安全性を損なうだけでなく、資産価値の低下にもつながるため、見過ごせない問題です。

構造材の腐食と劣化

雨漏りによって建物内部に水分が侵入すると、木材が湿気を含みやすくなり、時間の経過とともに腐食が進みます。湿った木材は強度が低下しやすく、耐久性が著しく損なわれてしまいます。

特に、梁や柱といった建物の骨組みにあたる構造材が傷んでしまうと、耐震性が大幅に落ち、地震の際に倒壊のリスクが高まります。これは命や財産にかかわる、非常に重大な問題です。

また、腐食した木材はシロアリにとって好都合な環境となり、シロアリ被害が拡大すると修復費用が高額になる恐れがあります。被害を防ぐには、できるだけ早い段階での対応が重要です。

断熱性能の低下

雨漏りによって屋根裏の断熱材が濡れると、断熱効果が著しく低下します。湿った断熱材は本来の性能を発揮できず、冬は寒く夏は暑い暮らしにくい状態になってしまいます。

断熱性能の低下は、冷暖房費の増加にも直結します。エアコンの効きが悪くなることで、電気代が大幅に上昇する可能性があります。

また、濡れた断熱材はカビの温床となりやすく、建物全体の湿度を上げる要因となります。断熱材の交換が必要になる場合、工事費用も高額になります。

防音効果の悪化

雨漏りによって壁や天井の内部が損傷すると、防音材が機能しなくなり、音が漏れやすくなります。すると、これまで気にならなかった隣家の生活音や外の騒音が急に響くようになり、暮らしの快適さが大きく損なわれてしまいます。

また、自宅の音が外に漏れることで、気づかないうちに近隣とのトラブルにつながるケースもあります。テレビの音や子どもの声など、普段の生活音が原因となる可能性もあるため注意しましょう。

防音効果の回復には、壁や天井の大規模な修繕が必要となる場合があり、費用と時間の両面で大きな負担となります。

雨漏りの早期発見方法

雨漏りによるカビ被害を最小限に抑えるためには、早期発見が重要です。初期段階で雨漏りを発見できれば、大きな被害を防ぐことができます。

視覚的な兆候の確認

雨漏りの最も分かりやすい兆候は、天井や壁の変色です。水染みや黒ずみ、変色した部分を発見したら、雨漏りの可能性を疑いましょう。

壁紙の剥がれや膨らみも重要な兆候です。壁紙が波打っていたり、一部が浮いている場合は、内部に水分が侵入している可能性があります。

また、天井のシミや変色は雨漏りの典型的な症状です。特に雨の日や雨の翌日に症状が悪化する場合は、雨漏りが原因と考えられます。

嗅覚による異常の察知

雨漏りが発生している場所では、特有の異臭が発生することがあります。カビ臭さや湿った匂い、腐敗臭などを感じたら注意が必要です。

特に普段使わない部屋や、通気性の悪い場所で異臭を感じた場合は、隠れた雨漏りの可能性があります。定期的に家全体の匂いをチェックしましょう。

また、雨の日だけ匂いが強くなる場合は雨漏りの可能性が高いため、天候と匂いの関係性も観察することが重要です。

音による異常の発見

雨漏りは音でも発見できる場合があります。雨の日に天井や壁から水滴の音が聞こえる場合は、雨漏りが発生している可能性があります。

また、雨が止んだ後も継続して水の音が聞こえる場合は、天井裏や壁の内部に水が蓄積している可能性があります。

普段聞こえない音に注意を払い、音の発生源を特定することが早期発見につながります。

カビを防ぐための基本知識

カビを効果的に防ぐためには、その性質を理解し、日常的な対策を講じることが大切です。特に湿度管理や正しい除去方法を知っておくことで、被害の拡大を防げます。

住宅で見られる主なカビの種類

住宅に多く見られるのは、黒カビ(クロカビ)、白カビ(シロカビ)、青カビ(アオカビ)、赤カビなどです。それぞれ発生しやすい環境が異なります。

黒カビは浴室や窓枠など湿気の多い場所に、白カビは木材や紙類に多く見られます。青カビは食品や家具、赤カビは洗面台など水回りによく出現します。

それぞれに適した対処法を取らないと、除去が不十分になったり再発のリスクが高まったりします。見つけたら種類を意識して処理しましょう。

安全なカビ除去のための基本原則

カビ除去を行う際は、マスクやゴム手袋、保護メガネなどを着用し、自分の体をしっかり守ることが大切です。特に胞子を吸い込むと健康被害のリスクがあります。

除去作業中は必ず換気を行い、作業後はカビが発生していた部分をしっかり乾燥させましょう。水分が残っていると、すぐに再発する恐れがあります。

また、除去に使用した道具や布も処分または洗浄が必要です。カビの再繁殖を防ぐため、作業後の処理まで丁寧に行いましょう。

湿度・換気による日常対策

カビを防ぐには、日常的な湿度管理が欠かせません。湿度は60%以下を保つのが理想で、除湿機やエアコンの除湿機能が有効です。

浴室やキッチンなど、水を使う場所では使用後すぐに換気を行いましょう。窓を開ける自然換気と換気扇の併用が効果的です。

また、24時間換気システムを導入している場合は、フィルターの掃除や定期点検も忘れずに行うことが重要です。

実践的なカビ除去方法

カビが発生してしまった場合は、適切な方法で除去することが重要です。カビの種類や発生場所に応じて、最適な除去方法を選択しましょう。

アルコール消毒による除去

軽度のカビであれば、アルコール消毒で除去できる場合があります。エタノール濃度70〜80%の消毒用アルコールを使用するのが効果的です。

アルコールをカビに直接スプレーし、数分間放置した後、清潔な布で拭き取りましょう。アルコールは揮発性があるため、火気に十分注意して使用しましょう。

また、アルコール消毒は予防効果も期待できるため、定期的に使用することでカビの再発を防ぐことができます。

塩素系漂白剤使用法

頑固なカビには塩素系漂白剤が効果的です。ただし、使用時は十分な換気と保護具の着用が必要です。

頑固なカビを除去する際には、塩素系漂白剤を水で薄めて使用します。一般的には10倍程度に希釈して使用しますが、カビの程度に応じて濃度を調整しましょう。

漂白剤をカビに塗布し、15〜30分程度放置した後、水で十分に洗い流します。塩素系漂白剤は色素を分解するため、色付きの材料には使用を避けましょう。

天井カビ除去の注意点

天井のカビを除去する際は、高所作業になるため十分な安全対策が欠かせません。脚立やはしごを使うときは足元に注意し、転落しないよう慎重に作業を行いましょう。安全に不安がある場合は、無理をせず専門業者に依頼するのが安心です。

また、天井に薬剤を吹きかけると液体が垂れてくることがあります。作業前には、床や家具をビニールシートなどでしっかり保護しておくと安心です。

予防策と日常のメンテナンス

雨漏りやカビの被害を防ぐためには、日常生活の中でこまめに対策を行うことが大切です。異常の早期発見や湿度のコントロールなど、日常的な工夫によって被害の拡大を防ぐことができます。

ここでは、日々の暮らしの中で実践できる予防策や、習慣として取り入れたいメンテナンス方法について紹介します。

定期的な点検の重要性

建物の定期点検は、雨漏りとカビの予防に欠かせません。年に2回程度、春と秋に点検を行うことがおすすめです。

屋根や外壁の状態、雨樋の詰まりや破損、窓周りのシーリング材の劣化などを確認しましょう。また、天井や壁の変色や異臭がないかも合わせて確認することが重要です。

台風や大雨の後は、特に入念な点検を実施することで、被害の早期発見につながります。

換気方法の改善

適切な換気は、カビの発生を予防する最も効果的な方法の一つです。定期的な換気により、室内の湿気を外部に排出することができます。

特に浴室、洗面所、キッチンなどの水回りは、使用後の換気が重要です。換気扇の使用とともに、窓を開けて自然換気を行いましょう。

また、24時間換気システムの適切な運用により、常に空気の循環を促進することができます。フィルターの定期的な清掃も忘れずに行いましょう。

結露対策の実践

結露は室内の湿度上昇とカビ発生の原因となるため、適切な対策が必要です。結露対策には、室内の温度管理と湿度管理が重要です。

冬場は室内外の温度差により結露が発生しやすくなります。適切な暖房と換気により、結露の発生を抑制することができます。

また、断熱性能の向上により結露の発生を根本的に防ぐことができます。窓の断熱改修や断熱材の追加などが効果的です。

再発防止策

雨漏りやカビの問題が一度発生した後は、同じトラブルを繰り返さないための対策が必要です。原因の根本を解消し、対策の効果を確認しながら、継続的な見直しと習慣化を行うことがポイントとなります。

ここでは、再発を防ぐために実践すべき監視体制や、対策の見直し方法、家族ぐるみで取り組む習慣化のポイントについて解説します。

根本原因の解決

雨漏りとカビの再発を防ぐためには、根本的な原因を特定し、適切に対処することが必要です。表面的な修理だけでなく、原因となる構造的な問題に対処しましょう。

建物の設計や施工に問題がある場合は、専門家に相談して改善策を検討することが重要です。また、室内の使い方や周囲の環境によっても、再発のリスクが高まることがあります。

さらに、周辺環境の変化も再発要因となる可能性があるため、定期的な環境確認も必要です。

継続的な監視体制

問題が解決した後も、継続的な監視体制を構築することが重要です。定期的な点検により、問題の兆候を早めに発見することができます。

湿度や温度の監視、異臭や変色の確認など、日常的な観察を継続しましょう。異常を発見した場合は、速やかに専門家に相談することが大切です。

また、季節変化や天候変化に応じた対策も継続的に実施することで、問題の再発を防ぐことができます。

改善策の継続的な実施

再発防止策は一度実施すれば終わりではなく、継続的な実施が必要です。換気、除湿、清掃などの日常的な対策を習慣化しましょう。

また、建物の劣化状況に応じて、防止策の見直しや改善も必要です。効果的でない対策は改善し、新しい技術や方法も積極的に取り入れましょう。

さらに、家族全員が再発防止の重要性を理解し、協力して対策を実施することが大切です。

専門業者選びのポイント

雨漏りやカビの問題を専門業者に依頼する際は、信頼できる業者を選ぶことが重要です。適切な業者選びにより、確実な解決と適正な費用での対応が期待できます。

信頼できる業者の特徴

信頼できる業者は、まず適切な資格や許可を持っています。建設業許可や建築士資格など、関連する資格を確認しましょう。

また、豊富な施工実績と地域での評判も重要な判断材料です。実際の施工例や過去の顧客からの評価を参考にしましょう。

さらに、明確な見積もりと丁寧な説明を提供する業者は信頼度が高いといえます。不明な点について質問した際の対応も判断材料となるでしょう。

見積もりの確認ポイント

見積もりを依頼する際は、複数の業者から見積もりを取得し、内容を比較しながら検討することが重要です。極端に安い見積もりや高い見積もりには注意が必要です。

見積もりには、作業内容、使用材料、工期、保証内容などが明確に記載されているか確認しましょう。曖昧な記載がある場合は、詳細な説明を求めることが大切です。

また、追加費用の発生条件も事前に確認しておくことで、後々のトラブルを避けることができます。

アフターサービスと保証

専門業者選びでは、アフターサービスと保証内容も重要な判断要素です。施工後の不具合に対する対応や保証期間を確認しましょう。

保証期間中の点検サービスや、緊急時の対応なども確認しておくことが重要です。長期的な安心を得るためには、充実したアフターサービスが必要です。

また、保証書の発行と保証内容の明文化により、後々のトラブルを防ぐことができます。

火災保険の活用

雨漏りやカビの修理には、状況によってはまとまった費用がかかることもあります。そんなときに頼りになるのが火災保険です。適切に申請すれば、修理費の一部、あるいは全額が補償されることもあります。

保険適用の条件

火災保険では、台風や強風、雹などの自然災害によって発生した雨漏りが補償の対象となるケースがあります。たとえば、屋根材が吹き飛んだり、窓ガラスが割れたりした場合は、保険で修理費をカバーできる可能性があります。

一方で、長年の劣化が原因の場合は、対象外とされることがほとんどです。被害に気づいたら、現場の写真や状況をできるだけ詳しく記録しておき、早めに保険会社へ相談することが大切です。

また、保険適用には被害発生から一定期間内の報告が必要であるため、早めの対応が重要です。

保険請求の手続き

保険請求を行う際は、まず保険会社に連絡し、被害状況を報告します。保険会社から指定された書類を準備し、適切な手続きを行いましょう。

被害状況の証明には、写真や動画による記録が有効です。修理前の状態を詳細に記録し、保険会社の調査に備えましょう。

また、専門業者による被害調査報告書も重要な証拠となります。保険請求を考えている場合は、修理前に専門業者に相談しましょう。

保険対応可否の判断

保険対応の可否は、被害の原因と保険契約の内容によって決まります。保険約款を確認し、補償内容を理解することが重要です。

不明な点がある場合は、保険会社や保険代理店に確認し、適切な判断を行いましょう。専門家のアドバイスを受けることも有効です。

また、保険適用外の場合でも、住宅メンテナンスの必要性は変わらないため、適切な対策を講じることが重要です。

住宅メンテナンスの長期計画

建物を長く安全に使い続けるには、日常的な予防だけでなく、中長期的な視点でのメンテナンス計画も欠かせません。部位ごとの耐用年数や修繕のタイミングを把握しておくことで、突発的な修理やトラブルを防げます。

この章では、被害が発生する前の段階から取り組むべき長期的な維持管理方法について、計画立案・費用管理・記録の活用という観点から紹介します。

メンテナンス計画の立て方

住宅メンテナンス計画は、建物の築年数と各部位の耐用年数を考慮して立てる必要があります。屋根、外壁、設備機器など、それぞれの更新時期を把握しましょう。

年間のメンテナンス予算を設定し、優先順位を付けて計画的に実施することが重要です。緊急度の高い修理から順次実施し、予防的メンテナンスも組み込みましょう。

また、専門業者との長期的な関係構築により、継続的で質の高いメンテナンスを実現できます。

コスト管理の重要性

住宅メンテナンスには継続的な費用が発生するため、適切なコスト管理が重要です。メンテナンス費用を年間予算に組み込み、計画的に積み立てることをおすすめします。

大規模修繕については、複数の業者から見積もりを取得し、費用対効果を検討して実施時期を決定しましょう。

また、予防的メンテナンスは長期的にコスト削減効果があるため、目先の費用だけでなく長期的な視点で判断することが重要です。

記録管理と効果測定

メンテナンス活動の記録を適切に管理することで、効果的なメンテナンス計画を立てることができます。実施した作業内容、費用、効果などを記録しましょう。

定期的にメンテナンス計画を見直し、実際の効果を評価することが重要です。計画の修正や改善により、より効果的なメンテナンスを実現できます。

また、メンテナンス記録は住宅の資産価値の向上にも寄与するため、適切な記録管理を継続することが重要です。

まとめ

雨漏りとカビの問題は、見た目だけでなく、健康や建物の安全性にも関わる深刻なトラブルです。建物内部の湿度が上がるとカビが繁殖しやすくなり、呼吸器系や皮膚の症状、アレルギー反応などを引き起こすおそれがあります。特に子供や高齢者など免疫力の低い人は注意が必要です。

建物にも悪影響があり、構造材の腐食による耐震性の低下や、断熱・防音性能の劣化など、快適さと資産価値の両方に関わります。これらを防ぐには早期発見が鍵となり、見た目の変化や臭い、音の異変に気づくことが重要です。軽度なものであれば自力での対応も可能ですが、安全性を考慮し、専門業者への相談も検討しましょう。

根本的な対策としては、定期的な点検や換気、結露の防止といった予防策を継続し、長期的なメンテナンス計画を立てておくことが重要です。あわせて、火災保険の補償内容を把握しておくことで、修理費用の負担を軽減できる場合もあります。問題が解決した後も油断せず、再発防止策を習慣化することで、安心して暮らせる環境を維持できるでしょう。