近年、住宅の老朽化や異常気象の増加により、雨漏りに関するトラブルが後を絶ちません。特に、2025年に向けて、住宅の性能保証期間や法的な責任範囲の変化、そして建築業界の人材不足といった要因が重なり、雨漏り修理費の動向は住宅所有者にとって重要な関心事となっています。

本記事では、専門家の知見に基づき、屋根材の種類や勾配別の特性、そして劣化の状況がコストに与える影響を徹底的に比較解説し、適切な修理と費用を抑えるためのポイントを網羅的にご紹介します。

2025 年の雨漏り修理費は高騰?まず知るべき3つの変化

雨漏り修理は、住宅所有者にとって最も避けたいトラブルの一つであり、その修理費は2025年に向けて高騰する可能性があります。まず知るべきは、雨漏りが建築業界で最も多いトラブルであり、建築主が最も嫌う現象であるという現実です。住宅保証機構の補償状況を見ると、全体の約85%が屋根・壁・防水といった雨漏り関連で補償されており、特に外壁からの雨漏り補償件数が圧倒的に多いとされています。

この背景には、以下の3つの重要な変化があります。

住宅保証期間と法的責任の長期化

2000年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)により、新築住宅の「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」に瑕疵(欠陥)が見つかった場合、施工者(売主)は建築主(買主)に対して、10年間の修理や損害賠償の責任を負う義務があります。

さらに、2011年の最高裁判決(別府マンション事件)では、「雨漏りなどの瑕疵には、民法の不法行為責任が問われる」との判断が示されました。不法行為責任の時効は20年であり、雨漏り瑕疵は20年にわたって責任を追及される可能性があるため、放置すると健康や財産が侵害される瑕疵として漏水が該当するとされています。

この責任期間の長期化は、修理の質に対する要求を高め、結果的にコストに影響を与える可能性があります。

建築業界における技術の断絶と職人不足

過去には、弟子が親方の下で修行し、基本的な知識や技術を習得していましたが、バブル期を境にそのシステムが完全に絶たれてしまったと指摘されています。これにより、技術や知識を十分に身につけていない職人が業界の中心になりつつあり、結果として職人の「腕」の低下が見られることがあります。

技術力のある職人の減少は、適切な修理を難しくし、施工品質の低下や修理費用の増加につながる可能性があります。

診断の重要性と無料診断の危険性

雨漏りの原因調査は非常に難しく、先入観を捨て、真剣に取り組む姿勢が重要とされています。原因が明確でなければ修理はできません。

「無料で診断」「とりあえず薬を処方する医者」のように、原因を特定せずに修理を提案する業者には注意が必要です。適切な診断なしに行われる修理は、一時的な解決にしかならず、雨漏りの再発を招く可能性が高いとされています。

このような変化を理解した上で、雨漏り修理費の2025年の動向を把握し、屋根材や勾配別の特性に応じた適切な対策を検討することが、住宅を長持ちさせ、無駄なコストを避けるために不可欠です。

コストを決める5大要素

雨漏り修理のコストは、主に以下の5つの要素によって大きく変動します。これらの要素を理解することで、より正確な修理費の見積もりを把握し、適切な対策を講じることができます。

屋根材の種類

屋根材は、その種類によって材料費や施工費が大きく異なり、修理費用に直結します。

瓦屋根(和瓦、洋瓦、コンクリート瓦など)

特徴:重量があり、耐久性が高く、塗り替え不要なため比較的ランニングコストがかかりにくい屋根材です。瓦の波型形状と重なり部分から雨水が裏側に回りますが、下葺き材のアスファルトルーフィングが防水層として機能します。

修理費への影響:瓦自体の交換が必要な場合や、下葺き材の補修が必要な場合に費用が発生します。瓦のずれなどを指摘して不安を煽る悪徳セールスマンも存在するため注意が必要です。

スレート瓦(コロニアル、カラーベストなど)

特徴:広く普及している屋根仕上げ材で、「新生屋根材」「新生瓦」とも呼ばれます。2004年にアスベストの使用が禁止されて以降、アスベスト含有製品とノンアスベスト製品が混在しており、撤去・処分時には特別な処理が必要となる場合があります。

修理費への影響:塗装によるメンテナンスが一般的ですが、そのタイミングや劣化状況によって費用が変わります。アスベスト含有の場合、撤去費用が高くなる傾向があります。

金属屋根(ガルバリウム鋼板など)

特徴:住宅に使用される屋根材の中で最も軽量であり、耐震性に優れます。瓦棒葺きや立平葺きなどの種類があり、緩勾配の屋根にも適しています。

修理費への影響:材料費は他の屋根材と比較して高めですが、耐久性が高くメンテナンス周期が長いため、長期的なコストパフォーマンスに優れる場合があります。

アスファルトシングル

特徴:北米系住宅で定番の屋根材です。柔軟性があり、複雑な形状の屋根にも対応しやすいのが特徴です。

修理費への影響:材料費は比較的安価ですが、接着剤による固定が必要な場合があり、強風による剥がれが発生するリスクがあります。

勾配(傾斜)

屋根の勾配は、雨水の流れやすさや工事の難易度、ひいては修理費用に大きく影響します。

緩勾配の屋根

特徴:傾斜が緩やかな屋根は、雨水が滞留しやすく、雨漏りのリスクが高まります。特に3寸未満の緩勾配では、下葺き材のアスファルトルーフィングを二重張りしたり、粘着性のある高分子系シートやゴムアス防水紙を用いるなど、通常の仕様よりも防水層を強化する追加対策が必要となる場合があります。

修理費への影響:雨水の浸入を防ぐための防水工事が複雑になり、材料や工法の追加が必要となるため、修理費用が高くなる傾向があります。

並勾配の屋根

特徴:一般的な住宅に多く見られる勾配で、雨水の流れが比較的スムーズです。

修理費への影響:特別な追加対策が不要な場合が多く、標準的な工法で修理が可能なため、比較的費用を抑えやすい傾向があります。

急勾配の屋根

特徴:傾斜が急な屋根は、雨水が流れ落ちやすいため、雨漏りしにくいとされています。しかし、一方で、点検やメンテナンス作業の難易度が非常に高くなります。

修理費への影響:足場設置が必須となる場合が多く、高所作業に伴う安全対策や特殊な機材の使用が必要となるため、その分の費用が加算される可能性があります。

劣化範囲と浸入経路

雨漏りの修理費は、雨水が建物内部のどこまで浸入しているか、その劣化範囲によって大きく変動します。

初期段階の雨漏り

状況:雨水の浸入がごく初期の段階で、特定の箇所からの浸出に留まっている場合です。例えば、屋根下葺き材や外壁下葺き材に穴が開いている、シーリングが一部劣化しているなどです。

修理費への影響:原因箇所の特定が容易であれば、部分的な補修で済むため、費用を抑えることができます。

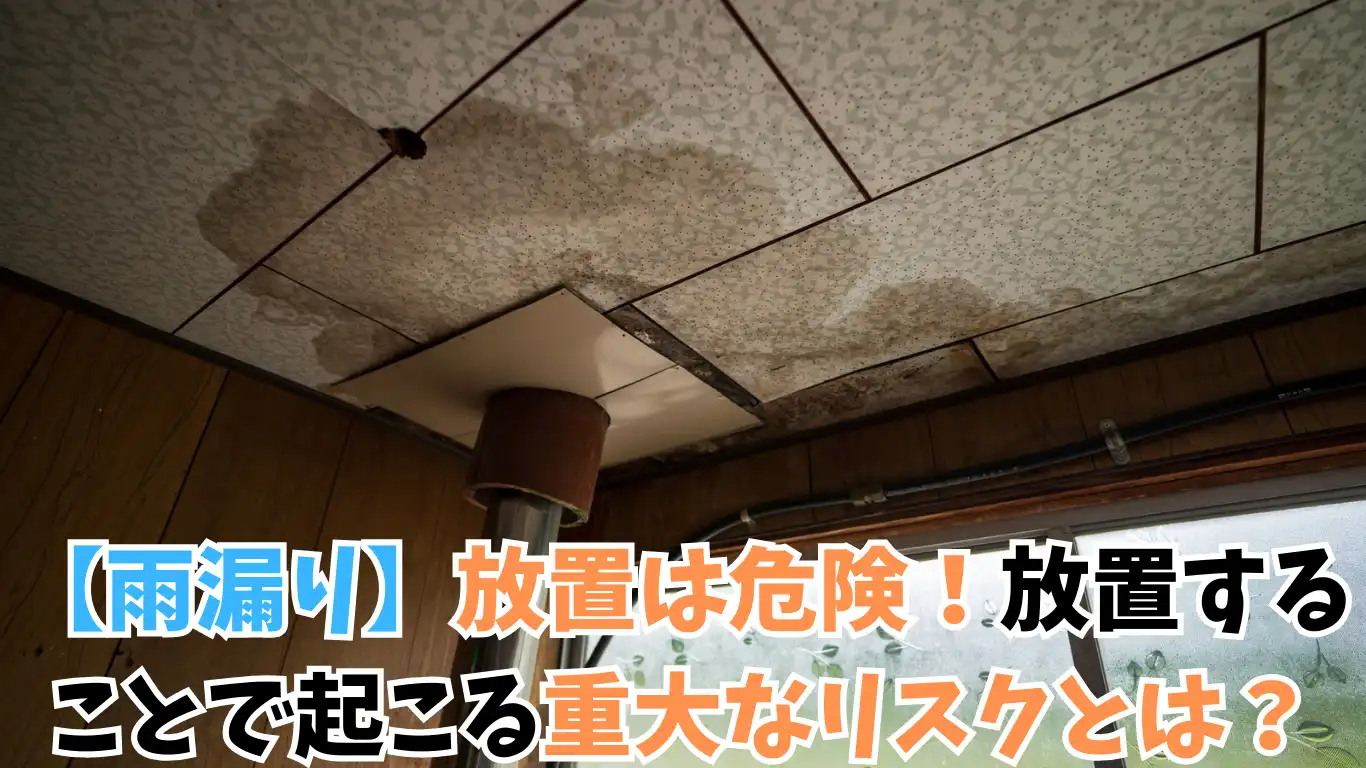

広範囲な劣化と二次被害

状況:雨漏りを放置すると、建物内部に雨水が浸入し、木部の腐朽やシロアリ被害といった二次被害が発生するリスクが高まります。特に木造住宅の場合、湿度の高い状態はシロアリの繁殖を促進します。建物全体の約80~90%のシロアリ被害が雨漏りに関連するとも言われています。

修理費への影響:広範囲にわたる劣化や二次被害が発生している場合、下地の交換、構造材の補強、防蟻処理など、大規模な工事が必要となるため、修理費用が大幅に増加します。アスファルトフェルトの裏に雨水が回り、1階の天井裏から浸出するなど、浸入箇所と浸出箇所が離れているケースもあります。

防水層の状態

建物の防水層は、雨漏りを防ぐ上で極めて重要な役割を担っています。その状態は修理費用に直接影響します。

下葺き材(一次防水、二次防水)

屋根下葺き材:アスファルトルーフィングが一般的です。水が流れやすいように、水の流れの下から上へ重ねて張ることが基本です。逆に張ると問題が生じる可能性があります。

外壁下葺き材:透湿防水シートなどが使用されます。サイディングの1次防水と比べて、2次防水の役割を担います。

捨て張り施工:サッシまわり、排気フードまわり、バルコニーまわりなど、多くの部位で応用可能な工法です。防水紙をタッカー釘で固定しますが、釘穴のシール性能も重要です。

修理費への影響:防水層が劣化または施工不良の場合、その補修や交換が必要となり、費用が発生します。特に、施工時に捨て張りシートを固定せずに垂らしておくのがポイントで、強風時にタッカーで固定してしまうと下から差し込めなくなり、雨漏りリスクが高まります。

シーリング

役割と限界:雨漏り対策として最も多用されるのがシーリング(コーキング)です。部材同士のぶつかり合いを防ぎ、水密性・気密性を確保するために隙間を埋めます。しかし、シーリングは仮復旧程度と考えるべきであり、耐久性は少なく、やがて同じところから雨漏りが再発する可能性があります。シーリング材の実質的な耐用年数は5年から10年程度とされています。

修理費への影響:シーリングの打ち替えや補修は比較的安価ですが、根本的な解決にならない場合が多く、結果的に再修理の費用がかかる可能性があります。本来の補修は、下葺き材まではがして下地を露出し、下葺き材の施工状況を確認した上で補修すべきです。

足場の有無

高所作業を伴う雨漏り修理では、安全確保のために足場の設置が必要となる場合があります。

足場設置が必要なケース

- 屋根や外壁の高い位置での作業

- 建物の周囲に十分なスペースがない場合や、隣接する建物との距離が近い場合

- 外壁の全面塗装や大規模な修繕が必要な場合

修理費への影響:足場代は修理費用全体の大きな部分を占めることがあります。特に、屋根の点検やメンテナンスが困難な急勾配の屋根では、足場設置が必須となる可能性が高いです。ソーラーパネルの設置など、屋根に穴を開ける工事は雨漏りのリスクを高めるため、適切な方法がない場合、後から取り付けてもリスクは変わらないとされています。

屋根材別 詳細解説

ここでは、主要な屋根材ごとの特徴、雨漏りリスク、および一般的な修理内容について詳しく解説します。

瓦屋根|重い×高耐久…費用レンジ

特徴:瓦屋根は、和瓦、洋瓦、コンクリート瓦(モニエル瓦など)など多様な種類があります。非常に重い材料ですが、その分耐久性が高く、適切にメンテナンスすれば数十年から100年近く持つとされます。基本的に塗り替えは不要で、棟の漆喰補強や「取り直し」(組み直し)といったメンテナンスが中心です。

雨漏りリスク:瓦そのものが水を通さないため、瓦自体の劣化による雨漏りは少ないとされます。しかし、瓦の下に敷かれているアスファルトルーフィングなどの下葺き材が破損したり、施工不良があったりすると雨漏りが発生します。特に、強風で瓦がずれたり破損したりするケースや、棟の漆喰が剥がれて雨水が浸入するケースが見られます。瓦の隙間から雨水が入ることは当然ですが、下葺き材が防水の役割を担います。

修理内容

部分的な瓦の交換:割れたりずれたりした瓦を交換します。

下葺き材の補修・交換:瓦を剥がして下葺き材の状態を確認し、必要に応じて補修または交換します。

棟の修理:漆喰の塗り直しや、棟を一度ばらして組み直す「取り直し」を行います。

費用レンジ:瓦の交換費用に加え、下葺き材の範囲や足場設置の有無によって変動します。部分的な補修であれば費用を抑えられますが、広範囲な場合は高額になることがあります。

スレート|コスト重視層に人気

特徴:スレート瓦は、コロニアルやカラーベストといった商品名で広く知られる屋根材です。軽量で施工しやすく、費用を抑えられるため、コスト重視の住宅に人気があります。ただし、2004年以降はアスベストの使用が禁止されているため、それ以前の建物ではアスベスト含有の有無を確認する必要があります。

雨漏りリスク:スレート瓦自体は薄く、ひび割れや欠けが生じやすい性質があります。特に経年劣化や苔の発生により表面の防水性が低下すると、雨水が浸透しやすくなります。瓦と同様に、下葺き材の防水シートが重要です。

修理内容

部分的なスレートの交換:ひび割れたり欠けたりしたスレートを交換します。

塗装:表面の防水性を回復させるために再塗装を行います。塗装の際には、高圧洗浄で苔などを除去し、下地処理を丁寧に行うことが重要です。

下葺き材の補修:スレート瓦を剥がして下葺き材の破損を確認し、補修または交換します。

費用レンジ:塗装のみであれば比較的安価ですが、下葺き材の補修が必要な場合は費用が上がります。アスベスト含有の場合、撤去費用が加算される可能性があります。

ガルバリウム鋼板|軽量×メンテ周期長

特徴:ガルバリウム鋼板は、アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼板で、非常に軽量で耐久性、耐食性に優れています。瓦棒葺きや立平葺きなど、様々な葺き方があり、緩勾配の屋根にも適しています。メンテナンス周期が長く、初期費用はやや高めですが、長期的なコストパフォーマンスに優れるとされます。

雨漏りリスク:金属製のため、錆による穴あきや、継ぎ目のシーリング劣化が主な雨漏りの原因となります。特に、TVアンテナの固定金具など、屋根に穴を開けて取り付ける箇所からの浸入は注意が必要です。ソーラーパネルの取り付けも同様にリスクがあります。

修理内容

継ぎ目のシーリング補修:劣化、剥離したシーリングを打ち替えます。

部分的な板金交換:穴が開いたり、広範囲に腐食した場合は部分的に板金を交換します。

塗装:耐久性向上や美観維持のために塗装を行うこともあります。

費用レンジ:シーリング補修は比較的安価ですが、板金交換や大規模な塗装が必要な場合は費用が上がります。穴を開ける修理は、適切な防水処理が必要になります。

アスファルトシングル|北米系住宅の定番

特徴:アスファルトシングルは、ガラス繊維の基材にアスファルトを浸透させ、表面に石粒を吹き付けたシート状の屋根材です。軽量で加工しやすく、曲線的な屋根にも対応可能です。北米系住宅で広く採用されています。

雨漏りリスク:表面の石粒が剥がれたり、シートがめくれたりすることで防水性が低下し、雨漏りにつながることがあります。強風による剥がれや、釘穴からの浸入もリスクとして挙げられます。

修理内容

剥がれ・めくれの補修:専用接着剤で再接着したり、部分的に新しいシングル材を差し込んだりします。

部分交換:広範囲な剥がれや破損がある場合は、部分的に張り替えます。

下葺き材の補強:シングル材の下に敷くアスファルトルーフィングの破損を確認し、必要に応じて補修します。

費用レンジ:部分補修であれば費用を抑えられますが、広範囲な劣化の場合は全面的な張り替えが必要となり、費用が高くなることがあります。

勾配別 工事難易度と追加コスト

屋根の勾配(傾斜)は、雨水の流れやすさだけでなく、工事の難易度や必要な追加コストにも大きく影響します。

緩勾配:ルーフィング強化必須

特徴と雨漏りリスク:傾斜が緩やかな屋根(特に3寸未満)は、雨水が流れにくく、屋根面に滞留しやすい特性があります。この滞留した雨水が、わずかな隙間や施工不良箇所から浸入し、雨漏りを引き起こすリスクが高まります。通常の雨量では問題なくても、集中豪雨や台風時には排水が追いつかず、浸水被害につながる可能性があります。

工事難易度と追加コスト:

防水層の強化:緩勾配の屋根では、一般的なアスファルトルーフィングの1重張りではなく、2重張りや、より粘着性の高い高分子系シート、ゴムアス防水紙の使用が推奨されます。これにより、材料費が追加で発生します。

排水対策の強化:ドレン(排水口)の詰まりは、雨水滞留の直接的な原因となります。改修用ドレンの設置も一般的ですが、既存の排水口径が小さくなることで、かえって排水能力が低下する可能性もあるため注意が必要です。定期的な点検と清掃が不可欠です。

特殊な納まり:フラットルーフや陸屋根では、防水層に問題がなくても、排水不良で雨水が溜まり、出入り口などから浸入するケースがあります。このため、屋上への出入り口の段差(立ち上がり)を高くするなどの対策が必要となります。

並勾配:標準的な工事が可能

特徴と雨漏りリスク:多くの住宅で採用されている一般的な勾配です。雨水が適切に流れ、滞留しにくい構造のため、屋根材や下地の一般的な劣化が主な雨漏り原因となります。

工事難易度と追加コスト

標準的な施工:材料の重ね方やシーリングの適切な施工が行われていれば、特別な追加工事は不要な場合が多いです。

点検の重要性:定期的な点検で早期に劣化を発見し、部分的な補修を行うことで、費用を抑えることができます。

急勾配:点検・メンテナンスに高コスト

特徴と雨漏りリスク:傾斜が非常に急な屋根(6寸勾配以上)は、雨水が素早く流れ落ちるため、雨漏り自体は発生しにくい傾向があります。しかし、この勾配ゆえに、点検やメンテナンス作業の難易度が極めて高くなります。

工事難易度と追加コスト

足場設置:安全に作業を行うためには、足場の設置がほぼ必須となります。これにより、足場代という追加コストが発生します。

高所作業費:職人の高所作業に伴う危険手当や特殊な安全対策費用がかかります。

点検・メンテナンスの頻度:費用がかかるため、点検やメンテナンスが疎かになりがちですが、トラブルを未然に防ぐためには定期的な専門家による確認が推奨されます。

費用を抑える7つのチェックポイント

雨漏り修理費を抑えるためには、事前の準備と適切な対応が不可欠です。以下の7つのチェックポイントを参考に、賢く修理を進めましょう。

火災保険・風災補償の活用

風災補償の範囲:台風や突風、竜巻などによる「風災」が原因で屋根や外壁が破損し、それが原因で雨漏りが発生した場合、火災保険の「風災補償」が適用される可能性があります。強風で屋根の一部が吹き飛ばされたり、飛来物で外壁が損傷したりしたケースが該当します。

補償対象の確認:住宅保証機構のデータによると、住宅の補償件数全体の約85%が屋根・壁・防水といった雨漏り関連で補償されている実績があります。ただし、経年劣化による雨漏りは補償対象外となることが多いため、保険会社に相談する前に被害状況を正確に把握しておくことが重要です。

請求手続き:被害が発生したら、すぐに写真で記録を取り、保険会社に連絡して調査を依頼しましょう。保険金が支払われることで、修理費用を大幅に抑えることが可能です。

自治体助成金・補助金の確認

地方自治体の支援:ソースには直接的な記載はありませんが、多くの地方自治体では、住宅の耐震化や省エネ化、リフォームなどを目的とした助成金や補助金制度を設けています。これには、屋根や外壁の改修工事も対象となる場合があります。

情報収集:居住地の自治体のウェブサイトや窓口で、利用可能な制度がないか確認しましょう。申請期間や条件、助成額などが定められているため、早めの情報収集と申請が重要です。

複数社からの相見積もり

業者選びの重要性:雨漏り修理は専門性が高く、業者によって技術力や提案内容、費用に大きな差があります。複数の業者から見積もりを取ることで、適正価格を把握し、不当に高額な請求を避けることができます。

検討期間の確保:工事金額に応じて、十分な検討期間を設けることが推奨されています。例えば、50万円の工事なら10日以上、100万円なら20日以上、1000万円規模の工事であれば最低でも半年以上は検討に時間をかけるべきとされています。

見積書の内容確認:見積書には、工事内容、使用材料、費用の内訳などが詳細に記載されているかを確認しましょう。不明点があれば、納得がいくまで業者に説明を求めることが大切です。

早期発見・早期対応

被害の拡大防止:雨漏りは、発見が早ければ早いほど、軽度な修理で済む可能性が高く、費用も抑えられます。放置すればするほど、建物内部の腐朽やシロアリ被害といった二次被害が進行し、大規模な修理が必要となり、費用も大幅に増加します。

日頃の点検:住宅所有者自身が、定期的に屋根や外壁、バルコニー、窓まわりなどを目視で点検し、雨染みやひび割れ、塗膜の剥がれなどの異変に早期に気づくことが重要です。

信頼できる専門業者選び

専門家への依頼:雨漏り診断は難易度が高く、素人判断では原因特定が困難です。NPO法人雨漏り診断士協会のような専門機関や、資格を持つ専門家に相談することが推奨されます。

無料診断の注意点:「無料で雨漏り調査」を謳う業者には注意が必要です。原因が明確に分かっているケースは稀であり、診断なしに修理を行う業者は避けるべきです。

契約時の確認事項:「売主・施工者の信頼度」や「重要事項説明書」の内容をしっかり確認し、納得した上で契約を進めることが重要です。

シーリング材の適切な使用とメンテナンス

シーリングの役割と限界:シーリング(コーキング)は、外壁部材の隙間を埋め、水密性や気密性を確保する重要な役割を果たしますが、これはあくまで仮復旧程度の防水であり、恒久的な解決策ではありません。シーリング材の寿命は5~10年程度であり、定期的な打ち替えが必要です。

適切な施工:シーリングは、接着面(目地底)に接着させない「2面接着」が推奨され、3面接着は避けるべきです。また、下地処理としてプライマーの使用も重要です。

コスト削減と再発リスク:安易なシーリング材のみの施工は、一時的に費用を抑えられますが、再発リスクが高く、結果的に長期的なコスト増につながる可能性があります。根本的な解決には、下葺き材の補修など、より深い箇所の修理が必要です。

軒の出や通気工法の見直し

軒の出の重要性:近年、デザイン重視で軒の出が短い住宅が増えていますが、軒の出が短い家は雨漏りのリスクが高いとされています。特に、軒の出が300mm未満の場合、雨漏り対策が必要です。軒の出がないと、壁面に雨が直接当たりやすくなり、外壁の劣化や雨水の浸入リスクが高まります。

通気工法:外壁通気工法は、外壁と建物本体の間に通気層を設けることで、壁体内に浸入した雨水や結露水を排出し、耐久性向上に貢献します。サイディング直張り工法よりも優れているとされています。通気層がないと、雨漏りだけでなく結露による被害も発生しやすくなります。

コストへの影響:軒の出を確保したり、通気工法を採用したりすることは、初期建設コストには影響しますが、長期的な視点で見ると、雨漏りリスクを低減し、結果的にメンテナンス費用を抑えることにつながります。

ケーススタディ

ここでは、実際の雨漏り事例を通じて、原因特定から対策までのプロセスと、それぞれの修理費用への影響を具体的に見ていきます。

屋根・軒先:TVアンテナ固定金具の取り付け部から雨水浸入

事件概要:築40年以上と推測される木造2階建て集合住宅(外壁:ラスモルタル下地+吹き付け塗装、屋根:鋼板屋根葺き)で、数年前から大雨時に201号室と205号室の天井から雨漏りが発生していました。雨樋の対策で一度改善したものの、1ヶ月後の暴風雨時に201号室の天井から再発。風が強い時に発生しやすい傾向がありました。

原因調査:雨水浸出位置は2階リビングの天井で、雨染みが数か所確認されました。現場調査とヒアリングの結果、強風を伴う雨の際に、降り始めてからしばらくして雨漏りに気づくことが判明しました。最終的に、金属屋根に設置されていたTVアンテナの固定金具の取り付け部から雨水が浸入していることが特定されました。

対策:ソースに具体的な対策の記載はありませんが、金属屋根に穴を開けることは雨漏りのリスクを高めるとされています。穴を開けずに固定するシステムや、穴を開けても雨漏りしないシステムが考案されているものの、まだ完成には至っていません。このケースでは、金具の取り外しと適切な防水処理が必要と推測されます。

修理費への影響:アンテナ固定金具のように屋根に穴を開けてしまうと、そこが新たな雨水浸入箇所となるリスクが高まります。このようなケースでは、原因箇所の特定と、適切な防水処置(シーリング処理や下地防水シートの再施工など)が必要となり、単純なシーリング補修では不十分なため、費用が追加で発生する可能性があります。

屋根・軒先:内樋のオーバーフローによる雨水浸入

事件概要:築約30年の木造2階建て個人住宅(外装:モルタル下地+吹き付けタイル)で、半年前から1階トイレ窓枠から漏水し、その前に壁にシミが発生していました。雨漏りがひどい時には床にも水が溜まり、真上の階段室の壁にもシミが確認されました。

原因調査:雨水浸出位置は1階トイレ窓周辺と、その垂直方向真上の階段室壁のシミです。調査の結果、内樋が雨水でオーバーフローし、建物内部に浸入していることが原因と特定されました。内樋は雨水が集中するため、詰まりや施工不良が雨漏りに直結しやすい構造です。

対策:根本的な解決策として、内樋に雨水が流れ込まないように屋根を伸ばし、新たに軒樋を新設する「外樋への変更」が提案され、実施されました。これにより雨漏りが根本的に解決されました。

修理費への影響:内樋から外樋への変更は、屋根の形状変更や下地工事を伴うため、一般的な部分補修よりも高額な費用が発生します。しかし、根本原因を解決することで、将来的な再発リスクを大幅に低減し、長期的なメンテナンスコストを抑えることができます。

壁:笠木・外壁取合いシーリングの劣化による雨漏り

事件概要:築11年の鉄骨造3階建て事務所兼賃貸住宅(外壁:押出成形セメント板・ガルバリウム鋼板、屋根・ベランダ:塩化ビニル樹脂系シート防水)で、2015年6月に初めて雨漏りを確認し、その後も数回発生しました。雨の強弱や風の有無に関わらず、ある程度の降水量があれば雨漏りし、降水量に比例して漏水量が増加する状況でした。

原因調査:雨水浸出位置は1階南側事務所のガラス上部サッシ枠からでした。調査の結果、パラペット笠木と外壁取り合い部のシーリングが剥離していることが原因と特定されました。鉄骨造の雨漏り対策はシーリング材などの防水に全面的に依存していることが問題点として挙げられています。

対策:対象箇所である笠木と外壁取り合いのシーリングを打ち替えることで対応しました。シーリング施工後に散水調査を行い、漏水がないことを確認し、修理が完了しました。

修理費への影響:シーリングの打ち替えは、他の大規模工事に比べて比較的費用を抑えられます。しかし、シーリング材の耐用年数が5~10年程度であることを考慮すると、定期的な更新が必要であり、長期的な視点でのメンテナンス計画が重要です。

DIYとプロ工事の境界線|安全・保証・長期コスト比較

雨漏り修理において、DIYで対応できる範囲と、プロの専門業者に依頼すべき範囲を見極めることは非常に重要です。

DIYの危険性

原因特定が困難:雨漏りの原因特定は非常に難しく、見た目だけでは分からない部分が多いです。例えば、雨漏りの浸出箇所は明らかでも、浸入口が複数ある場合や、浸出箇所から離れた場所に浸入口がある場合も珍しくありません。素人が原因を特定するのは至難の業です。

仮処置の限界:シーリング剤は、一時的な応急処置としては有効ですが、「仮復旧程度」と考えるべきであり、根本的な防水効果は期待できません。耐久性が低く、時間が経てば同じ箇所から雨漏りが再発する可能性が高いです。

二次被害のリスク:誤った修理や不十分な処置は、かえって雨水を建物内部に閉じ込め、木部の腐朽やシロアリの発生といった二次被害を悪化させる可能性があります。

高所作業の危険性:屋根や高所の作業は、転落などの事故につながる危険性が非常に高く、専門的な知識と安全対策が必須です。

プロ工事の重要性

正確な原因特定と根本的解決

プロの専門業者、特にNPO法人雨漏り診断士協会認定の雨漏り診断士は、一切の先入観を捨てて真剣に雨漏り診断に取り組み、基本5原則(現状把握、問診、仮説立て、散水試験、結果考察)に基づいた調査を行います。

散水試験やサーモグラフィーカメラ(赤外線カメラ)を用いた診断により、濡れている箇所を可視化し、水の浸入口を正確に特定することができます。これにより、表面的な修理ではなく、根本原因に対する適切な修理が可能になります。

保証と法的責任

新築住宅の場合、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)により、施工者(売主)は引き渡しから10年間、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分に瑕疵があった場合の修理や損害賠償の責任を負います。

さらに、2011年の最高裁判決により、雨漏りの瑕疵には民法の不法行為責任が問われ、その時効は20年とされています。プロの業者に依頼することで、適切な保証や法的な責任に基づいた修理を受けることができます。

長期的なコストパフォーマンス: 初期費用はDIYよりも高くなる傾向がありますが、正確な診断と根本的な修理により、再発のリスクを低減し、結果的に長期的なメンテナンスコストを抑えることができます。また、住宅の資産価値を維持・向上させることにもつながります。

安全・保証・長期コスト比較

| 項目 | DIY(自己修理) | プロ工事(専門業者) |

|---|---|---|

| 安全 | 高リスク(転落、感電、怪我など) | 低リスク(専門知識、安全対策、専用機材) |

| 原因特定 | 困難(表面的な判断に留まりがち) | 正確(専門的な診断技術、散水試験、サーモグラフィー) |

| 修理品質 | 不確実(一時しのぎ、根本解決に至らない可能性) | 確実(専門技術、適切な材料・工法、保証) |

| 保証 | なし | あり(品確法10年、不法行為責任20年など) |

| 長期コスト | 高くなる可能性大(再発、二次被害による追加費用) | 抑えられる可能性大(根本解決、再発防止) |

| 時間・手間 | 大(原因調査、材料調達、作業、再修理) | 小(専門業者に一任、効率的な作業) |

よくある質問12選

Q1:雨漏りの定義は何ですか?

A1:NPO法人「雨漏り診断士協会」では、「施工の意図に反し、建物内部に雨水が浸入すること」と定義しています。意図的に雨漏りを発生させることはありませんが、材料や施工の不具合によって発生することが多くあります。

Q2:雨漏りはなぜこんなに多く発生するのですか?

A2:雨漏りは、建築主が入居後に最も嫌う現象であり、建築業界で最も多いトラブルです。住宅保証機構の補償状況では、全体の約85%が屋根・壁・防水といった雨漏り関連で補償されており、特に外壁からの補償件数が圧倒的に多く、次いで屋根となっています。これは、施工の不具合や材料の不具合が主な原因です。

Q3:新築住宅の雨漏りには保証がありますか?

A3:はい、あります。「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)により、新築住宅は引き渡しから10年間、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」に瑕疵(欠陥)が見つかった場合、施工者(売主)が修理や損害賠償の責任を負う義務があります。

Q4:雨漏りの原因を特定するにはどうすればいいですか?

A4:雨漏りの診断は非常に難しく、原因特定には専門的な調査が必要です。散水試験を行い、水が浸出する箇所を特定する方法が一般的です。また、サーモグラフィーカメラ(赤外線カメラ)を用いると、濡れて温度が下がった箇所を色別に可視化でき、水の浸入口を確認するのに役立ちます。

Q5:シーリングだけで雨漏りは止められますか?

A5:シーリング(コーキング)は雨漏り対策として多用されますが、これは「仮復旧程度」と考えるべきです。シーリング材の耐久性は5~10年程度であり、永続的な防水効果は期待できません。根本的な修理には、下葺き材まではがして下地を露出させ、施工状況を確認した上で補修する必要があります。

Q6:雨漏り診断士とは何ですか?

A6:NPO法人「雨漏り診断士協会」が認定する、雨漏りの予防・原因究明・修理に対する専門知識を持つ資格者です。協会は、雨漏りの専門機関が存在しないために設立されました。

Q7:雨漏り修理費用を抑えるポイントは?

A7:費用を抑えるには、以下のポイントが重要です。

火災保険の風災補償の活用/自治体の助成金・補助金制度の確認/複数の専門業者から相見積もりを取る/雨漏りの早期発見と早期対応/信頼できる専門業者を選定する/シーリング材に頼りすぎない適切な施工とメンテナンス/軒の出や通気工法など、建物の防水性能に関する設計を見直す

Q8:シロアリ被害と雨漏りに関係はありますか?

A8:はい、密接な関係があります。雨漏りによる水分の供給は、シロアリが繁殖しやすい環境を作り出します。シロアリは地面からだけでなく、水分のある上部からも浸入することがあります。雨漏りを放置すると、建物内部が腐朽し、シロアリ被害を悪化させる可能性が高まります。

Q9:無料で雨漏り診断をしてくれる業者は信用できますか?

A9:「無料で雨漏り調査をやる業者には要注意」とされています。雨漏りの原因は複雑で、無料で安易に診断できるケースは稀です。原因を特定せずに「とりあえず」の修理を提案する業者や、不安を煽るような業者には注意し、信頼できる専門業者を選びましょう。

Q10:外壁のメンテナンス時期は10年が目安と聞きますが、本当ですか?

A10:「10年過ぎたら外壁塗装しないと建物が傷みますよ」という言葉は「ウソであると断言してもよいでしょう」とされています。正しい表現は、「適切なメンテナンス時期は建物の状態や環境によって千差万別ですが、あくまでも一つの目安として10年程度を目途に外壁塗装を考えると良いでしょう」です。10年という数字に合理的な根拠は全くありません。

Q11:住宅の雨漏りに関する責任期間はどのくらいですか?

A11:新築住宅の品確法に基づく瑕疵担保責任は10年ですが、2011年の最高裁判決により、雨漏りの瑕疵には民法の不法行為責任が問われる可能性があり、その時効は20年とされています。これにより、雨漏りに対する責任追及期間が長期化しています。

Q12:雨漏り修理の際に、建物の構造確認は必要ですか?

A12:はい、非常に重要です。雨漏り診断の第一原則は「現状を正確に把握する」であり、建物の構造(木造、RC造、S造など)や工法の確認は必須です。構造や材質によっては雨水の浸入経路や被害の進行具合が異なるため、適切な修理計画を立てる上で欠かせない情報です。

まとめ&今すぐできる3ステップ

雨漏り修理費は、屋根材の種類や屋根の勾配別の特性、そして何よりも劣化の範囲や防水層の状態、足場設置の有無といった複合的な要因によって大きく変動します。特に2025年に向けて、法的な責任期間の長期化や建築業界の技術的な課題が、修理費用に影響を与える可能性があります。

費用を抑え、効果的な雨漏り修理を実現するためには、以下の3つのステップを実践することが重要です。

住宅の異変に早期に気づくための「日頃の点検」を習慣化する

天井や壁のシミ、カビ、水滴の落下など、わずかな異変でも見逃さないようにしましょう。

特に、強風を伴う大雨の後など、気象状況と連動して発生する雨漏りの兆候に注意が必要です。

早期発見は、修理の規模を小さく抑え、コスト削減につながります。

安易なDIYを避け、信頼できる「雨漏りの専門家」に相談する

雨漏りの原因特定は専門的な知識と技術が必要であり、素人判断での修理は、かえって被害を拡大させるリスクがあります。

「無料診断」を謳う業者には注意し、実績や評判が確かなNPO法人雨漏り診断士協会認定の診断士など、信頼できる専門業者を選びましょう。

複数社から相見積もりを取り、提案内容や費用を比較検討することで、適正価格で高品質な修理を受けることができます。

火災保険や自治体助成金の活用を検討し、長期的な視点でメンテナンス計画を立てる

風災による雨漏りは火災保険の補償対象となる場合があるため、加入している保険の内容を確認し、積極的に活用を検討しましょう。

お住まいの自治体で、住宅のリフォームや修繕に関する助成金や補助金制度がないか確認することも有効です。

シーリング材の劣化など、定期的なメンテナンスが必要な箇所については、その耐用年数を考慮し、長期的な視点での修繕計画を立てることで、突発的な高額出費を避け、住宅の寿命を延ばすことができます。