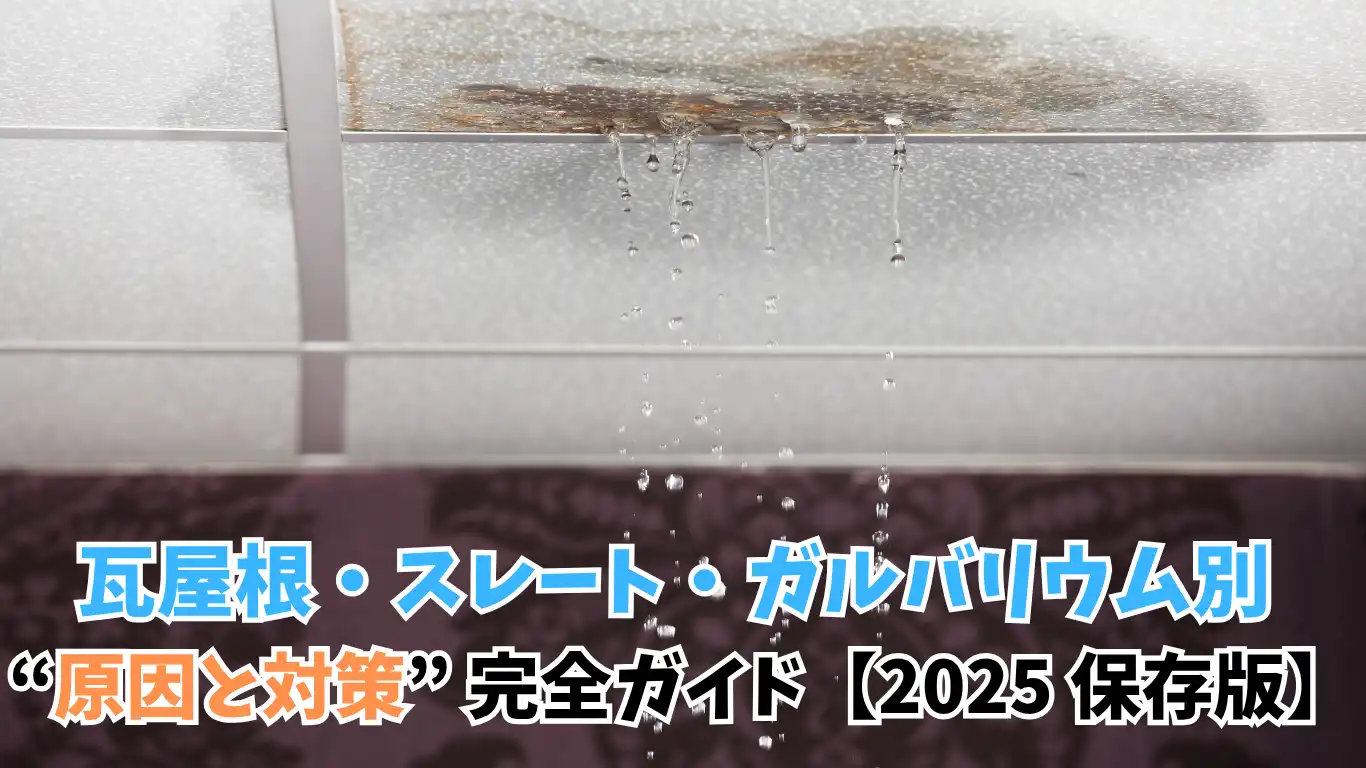

素材別で全く異なる雨漏りメカニズムを先に知ろう

住宅における「雨漏り」とは、「施工の意図に反し、建物内部に雨水が浸入すること」と定義されています。雨漏り現象は建物にとって重大な問題であり、建物の耐久性を著しく低下させ、最終的には大規模な被害や建物倒壊、さらには居住者の生命や財産に危険を及ぼす可能性さえあります。そのため、雨漏りの浸出口を確実に見つけることが重要です。

一口に「雨漏り」と言っても、そのメカニズムは屋根材の種類によって大きく異なります。例えば、瓦屋根の場合は瓦のズレや漆喰の劣化、スレート屋根ではひび割れや釘の抜け、ガルバリウム鋼板屋根ではビスの緩みやシーリングの劣化などが主な原因となることがあります。それぞれの屋根材の特性と雨水の浸入経路を理解することは、効果的な雨漏り修理と予防のための第一歩です。

雨漏りを引き起こす6つの要因

建物の雨漏りは、特定の屋根材に起因する問題だけでなく、複数の共通ファクターが複合的に影響して発生することが多いです。ここでは、主要な6つの共通ファクターについて解説します。

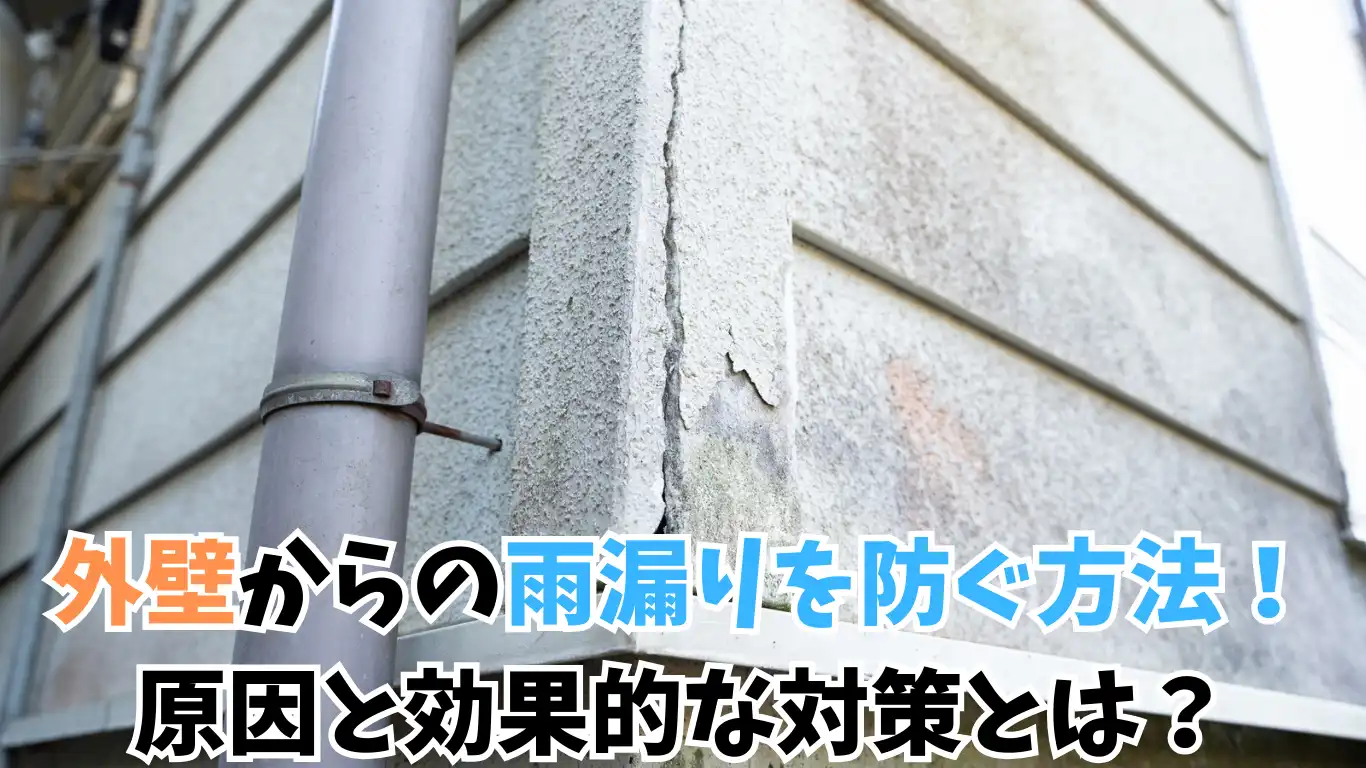

設計上の不備とリスクのある構造

複雑なデザインや軒の出が短い屋根、無理な荷重設計は雨漏りのリスクを大幅に高めます。

建物の設計段階における不備は、将来的な雨漏りの大きな原因となることがあります。特に、デザイン性を重視しすぎた結果、軒の出が短い屋根 や、パラペット(屋根の立ち上がり部分)の立ち上がりが不十分な設計 は、雨水の浸入を招きやすくなります。軒の出が短い場合、外壁に大量の雨水がかかり、風を伴う雨の際に雨漏りの可能性が高まります。また、バルコニーや屋上へ出入りする開口部の立ち上がりが低いバリアフリー設計も、貯水許容量が少なくなり雨漏りのリスクを高めます。このようなデザイン重視の納まりは、施工の難易度を上げ、結果的に雨漏りを多発させる原因となることがあります。

施工不良と職人の技術不足

防水シートの適切な施工不足や不適切な部材の使用、職人の技術不足は、雨漏りの主要な原因です。

設計が完璧でも、施工段階での不備があれば雨漏りは発生します。特に、屋根や外壁の防水層(アスファルトルーフィング、透湿防水シートなど)の重ね不足やタッカー釘の打ちすぎ、あるいは適切な捨て張り の欠如は、雨水浸入の直接的な経路となります。アスファルトルーフィングは屋根の下葺き材として、アスファルトフェルトは外壁の防水下葺き材として使用され、これらは適切に固定される必要があります。屋根材の下にある2次防水の防水下葺き材の上を雨水が流れるため、その施工は慎重に行うべきです。

また、職人の技術不足も大きな要因です。例えば、シーリング材の選定や施工方法の不備、あるいはサッシ周りの防水テープの不適切な貼り方 などは、雨漏りのリスクを高めます。特に、複雑な形状や取り合い部では、高い施工精度が求められます。

材料の経年劣化と破損

屋根材やシーリング材の経年劣化、ひび割れ、剥離は、雨漏りの自然な原因です。

屋根材や外壁材、シーリング材などは、時間とともに紫外線や風雨にさらされ、劣化が進みます。瓦のひび割れやズレ、スレート屋根のヘアクラック、ガルバリウム鋼板屋根のシーリング切れ, 屋根材のサビ などは、主要な劣化現象です。シーリング材は、一般的に5~10年で劣化し、ひび割れや剥離が生じることがあります。劣化したシーリング材は本来の防水性能を発揮できず、雨漏りの原因となります。

排水機能の障害

排水口の詰まりやドレンの不具合は、水の滞留を引き起こし、雨漏りへ直結します。

屋根やバルコニーの排水ドレンが落ち葉や土砂などで詰まると、雨水が適切に排出されずに滞留し、建物の内部へ浸入する可能性が高まります。特に、バルコニーのドレンは建物の構造上、雨漏り事故に直結する可能性があり、定期的な点検と清掃が不可欠です。後付けの改修用ドレンは、既存の排水口の内側に取り付けるため、排水口の直径がサイズダウンし、排出能力が低下する可能性があります。

意図せぬ雨水浸入経路

強風を伴う雨や横殴りの雨は、通常の雨仕舞いを越えて、予想外の経路から雨水を浸入させることがあります。

強風を伴う雨の場合、通常の雨仕舞いでは想定されていない箇所から雨水が浸入することがあります。例えば、軒の出が短い屋根では、風によって雨水が軒先から吹き上げられ、屋根や外壁の取り合い部から浸入するケース が報告されています。また、換気口や換気レジスターのフィンからの雨漏りも、強風時の横殴りの雨が原因で発生しやすいとされています。

二次被害の発生と深刻化

雨漏りを放置すると、木材の腐朽やシロアリ被害、カビの発生といった二次被害を引き起こし、建物の寿命を縮めます。

雨漏りを放置すると、建物内部に浸入した雨水が木材の腐朽を引き起こし, シロアリ被害を誘発する可能性が高まります。シロアリは水分が供給される場所を好み、雨漏りや結露によって被害が拡大することがあります。また、カビの発生 や、断熱材の性能低下 なども二次被害として深刻化し、健康被害や建物の構造的強度低下につながる可能性があります。

瓦屋根の雨漏り:原因トップ3と修理ステップ

瓦屋根の雨漏りは、瓦のズレ・割れ、漆喰の劣化、谷板金の腐食が主な原因であり、これらに対する適切な修理が必要です。

瓦屋根は、日本の伝統的な屋根材であり、高い耐久性を持つ一方で、特定の原因によって雨漏りを引き起こすことがあります。

瓦のずれ・割れによる雨漏り

瓦のずれや割れは、雨漏りの直接的な原因となります。地震や強風、経年劣化により、瓦が本来の位置からずれたり、ひび割れたりすることがあります。特に、瓦の下に敷かれている防水シート(下葺き材)が破損している場合、ずれたり割れたりした瓦の隙間から雨水が直接建物内部に浸入してしまいます。

修理ステップ

原因箇所の特定:目視で瓦のずれや割れを確認します。必要に応じて、ドローンなどを用いて屋根全体を点検します。

瓦の補修・交換:ずれた瓦は元の位置に戻し、割れた瓦は新しいものと交換します。

下葺き材の確認と補修:瓦を取り外した際に、その下の防水シート(下葺き材)の状態を確認します。もし破損している場合は、防水テープなどで補修するか、広範囲に劣化している場合は部分的に張り替えを行います。下葺き材は、屋根材の一次防水に対して2次防水の役割を担い、非常に重要です。

固定の強化:瓦を固定する釘や金具の状態も確認し、必要に応じて補強します。

漆喰(しっくい)劣化による雨漏り

漆喰は、瓦の棟(むね)部分の隙間を埋めるために使用される材料であり、瓦の固定と雨水の浸入防止の役割を担っています。しかし、漆喰は経年劣化によりひび割れたり、剥がれたりすることがあります。漆喰の劣化は、瓦の固定力を弱めるだけでなく、雨水が直接建物内部に浸入する経路を作り出します。

修理ステップ:

劣化箇所の特定:棟部分の漆喰を詳細に点検し、ひび割れや剥がれ、崩れている箇所を確認します。

既存漆喰の除去:劣化した漆喰を丁寧に除去します。

新しい漆喰の施工:新しい漆喰を塗布し、瓦と瓦の間、あるいは瓦と土台の隙間をしっかりと埋めます。耐久性の高い漆喰や、必要に応じて下地に防水処理を施すことで、再発を防ぎます。

防水層の確認:漆喰の下にある下葺き材の状態も確認し、必要に応じて補強や交換を行います。

谷板金(たにばんきん)腐食による雨漏り

谷板金は、屋根の谷部分に設置される金属製の部材で、複数の屋根面から流れ落ちる雨水を集めて排水する役割を担っています。谷板金は常に大量の雨水が集中するため、経年劣化や異種金属接触による電食(電解腐食)によって腐食しやすい部位です。腐食が進むと穴が開き、雨漏りの原因となります。

修理ステップ

腐食箇所の特定:谷部分の板金を点検し、腐食、穴開き、破損の有無を確認します。

既存谷板金の撤去:腐食した谷板金を撤去します。

下葺き材の確認と補修:谷板金の下にある下葺き材が破損していないか確認し、必要に応じて補修または交換します。谷部には500mm幅以上の増し張りを推奨します。

新しい谷板金の設置:新しい谷板金を設置します。この際、耐久性の高い素材(例:ガルバリウム鋼板や銅板)を選定し、適切な形状と勾配で施工することが重要です。谷部では、防水シートの重ね合わせ幅を広く取るなど、通常の施工よりも強化された防水対策が必要です。

スレート屋根の雨漏り:原因トップ3 と修理ステップ

スレート屋根の雨漏りは、ヘアクラック、釘抜け、下葺き材の老朽化が主な原因であり、適切なコーキングや釘の再固定、下葺き材の補修が必要です。

スレート屋根(コロニアル、カラーベストなど)は、軽量で比較的安価な屋根材として広く普及していますが、経年とともに様々な問題が発生し、雨漏りの原因となることがあります。

ヘアクラック(ひび割れ)による雨漏り

スレートはセメントを主成分とする薄い板状の屋根材であり、紫外線や熱、凍結融解の繰り返しによって表面に微細なひび割れ(ヘアクラック)が発生しやすい特性があります。これらのクラックは肉眼では見えにくいこともありますが、放置すると雨水が浸入し、下地のルーフィング材や野地板を劣化させる原因となります。

修理ステップ

クラック箇所の特定:目視でクラックを確認します。小さなクラックは散水試験などによって特定することもあります。

クラックの補修:微細なクラックであれば、コーキング材やシーリング材を充填することで補修可能です。幅が0.2mm程度の微細なクラックであれば問題ありませんが、0.3mm以上になると対策が必要です。

塗装による保護:クラック補修後、屋根全体を再塗装することで、スレート材の防水性能を回復させ、さらなる劣化を防ぎます。

釘抜け・釘浮きによる雨漏り

スレート瓦は、屋根下地の野地板に釘で固定されています。しかし、強風による揺れや、屋根材の伸縮、野地板の動きなどによって釘が抜けたり、浮き上がったりすることがあります。釘穴やその周囲から雨水が浸入し、雨漏りの原因となるだけでなく、下葺き材の破損を引き起こすこともあります。特に、タッカー釘の打ちすぎは、釘穴が異常に増える原因となり、雨漏りリスクを高めます。

修理ステップ

釘抜け・浮き箇所の特定:屋根を点検し、釘が抜けている、あるいは浮き上がっている箇所を確認します。

釘の再固定とシーリング:抜けた釘は新しい釘でしっかりと再固定し、釘頭の周囲をシーリング材で防水処理します。

下葺き材の確認:釘穴の下にある下葺き材が損傷していないか確認し、損傷があれば補修します。

下葺き材の老朽化による雨漏り

スレート屋根の防水性能は、主に下地に敷かれたアスファルトルーフィングなどの下葺き材によって保たれています。スレート材自体は水を吸い込むため、下葺き材が損傷していると雨水が直接建物内部に浸入します。下葺き材は紫外線や熱の影響を受けにくいため、屋根材よりも長持ちする傾向がありますが、築年数が経過すると老朽化し、破れや劣化が生じることがあります。

修理ステップ

老朽化箇所の特定:スレート瓦を部分的に剥がし、下葺き材の状態を目視で確認します。

下葺き材の補修・交換:損傷した下葺き材は、防水テープやアスファルトルーフィングの増し張り、あるいは部分的な張り替えによって補修します。特に、水上側から水下側へ重ねて張る「水の流れに逆らわない」施工が重要です。

屋根材の復旧:下葺き材の補修後、スレート瓦を元の通りに復旧します。必要であれば、屋根材の葺き替えも検討します。

ガルバリウム鋼板屋根の雨漏り:原因トップ3 と修理ステップ

ガルバリウム鋼板屋根の雨漏りは、ビスの緩み、シーリングの劣化、重ね部キャップの外れが主な原因であり、ビスの再固定とシーリング、適切なキャップの再設置が必要です。

ガルバリウム鋼板屋根は、軽量で耐久性が高く、デザイン性にも優れる人気の屋根材です。しかし、金属製である特性上、特有の雨漏り原因と対策が必要となります。

ビス(固定用ねじ)の緩み・浮きによる雨漏り

ガルバリウム鋼板は、下地の野地板にビスや釘で固定されています。しかし、地震や強風による建物の揺れ、熱膨張・収縮によってビスが緩んだり、浮き上がったりすることがあります。ビスの頭部分が浮くと、そこから雨水が浸入し、下地材の腐食や雨漏りを引き起こす可能性があります。特に、ビスを横から打つ工法は、設計段階での配慮と適切な施工がなければ、将来的な雨漏りのリスクを増大させることがあります。

修理ステップ

ビスの緩み箇所の特定:目視でビスの緩みや浮きを確認します。

ビスの再固定とシーリング:緩んだビスはしっかりと締め直し、ビス頭の周囲を防水性の高いシーリング材で補修します。

下葺き材の確認:ビス穴の下にある下葺き材が損傷していないか確認し、損傷があれば補修します。

シーリング(コーキング)の切れ・劣化による雨漏り

ガルバリウム鋼板屋根では、役物(棟板金やケラバ板金など)の接合部や、外壁との取り合い部にシーリング材が使用されます。シーリング材は経年劣化により、ひび割れ、剥離、硬化が生じ、本来の防水性能を失うことがあります。特に、パラペットの笠木と外壁の取り合い部のシーリング剥離は、雨漏りの直接的な原因となります。

修理ステップ

シーリング劣化箇所の特定:目視でシーリングのひび割れ、剥離、硬化、切れを確認します。

既存シーリングの除去:劣化したシーリング材を完全に除去します。

下地の清掃とプライマー塗布:シーリングを充填する箇所を清掃し、プライマーを塗布することで、新しいシーリング材の密着性を高めます。プライマーの塗り忘れや不適切な塗布は、シーリング材の剥離や雨漏りの原因となります。

新しいシーリングの充填:耐久性の高い新しいシーリング材を充填し、へらで仕上げて平滑にします。シーリング材は、部材の動きに追従できる伸縮性のある材料を選ぶことが重要です。

重ね部キャップ(役物)の外れ・不具合による雨漏り

ガルバリウム鋼板屋根には、棟(むね)やケラバ(屋根の端部)、壁との取り合い部などに、雨水の浸入を防ぐための金属製のキャップや役物が取り付けられています。これらの役物が、強風によって外れたり、ビスの緩みによって固定が不十分になったりすると、その隙間から雨水が浸入し、雨漏りの原因となることがあります。特に、棟やケラバの重ね合わせ部分や、役物の取り付け部の防水処理が不十分な場合に問題が発生しやすいです。

修理ステップ

役物の外れ・不具合箇所の特定:目視で役物の外れ、浮き、変形、破損がないか確認します。

役物の再固定または交換:外れた役物は再度しっかりと固定し、破損している場合は新しいものと交換します。

シーリングによる補強:役物の接合部や、屋根材との取り合い部にシーリング材を施し、防水性を高めます。

下葺き材の確認:役物の下にある下葺き材が損傷していないか確認し、必要に応じて補修します。特に、軒の出のない屋根や片流れ屋根では、屋根と壁の取り合い部からの雨水浸入リスクが高まるため、適切な防水シートの施工が重要です。

素材別×勾配別 修理費用に影響を与える要因

屋根修理費用は、屋根材の種類、勾配、被害範囲、足場の有無、工事の難易度によって大きく変動します。

雨漏り修理の費用は、様々な要因によって変動します。ここでは、屋根材の種類と勾配が費用に与える影響、およびその他の主要な要因について解説します。具体的な修理費用の提示は、建物の状態や修理範囲によって千差万別であるため、避けさせていただきますが、費用に影響を与える主要な要因を理解することは重要です。

屋根材の種類が修理費用に与える影響

瓦屋根

特徴:重厚感があり、耐久性が高い。

修理費用に影響する要因:瓦一枚一枚の補修や交換、漆喰の塗り直し、谷板金の交換など、手作業が多い傾向にあります。部分補修が可能ですが、広範囲の劣化や構造的な問題がある場合は、葺き直しや葺き替えが必要となり高額になることがあります。

スレート屋根

特徴:軽量で、比較的安価に設置できる。

修理費用に影響する要因:ひび割れ補修や釘の打ち直し、再塗装など、部分的な補修が可能です。しかし、下葺き材の劣化が深刻な場合や、屋根全体の防水性能が低下している場合は、カバー工法や葺き替えが必要となり、費用が高くなることがあります。

ガルバリウム鋼板屋根

特徴:軽量で耐久性が高く、デザイン性にも優れる。

修理費用に影響する要因:ビスの増し締め、シーリング補修、部分的な板金交換などで対応できることが多いです。ただし、役物(棟板金、ケラバ板金など)の交換や、広範囲にわたるシート防水の劣化がある場合は、費用が高くなる傾向にあります。

屋根勾配が修理費用に与える影響

屋根の勾配(傾斜)も修理費用に大きく影響します。

緩勾配(陸屋根含む)

特徴:水が流れにくく、滞留しやすい。

修理費用に影響する要因:緩勾配の屋根は、雨水が滞留しやすいため、より厳重な防水対策が必要です。アスファルトルーフィングを2重に張るなど、防水層の強化が求められるため、材料費や施工手間が増加する可能性があります。また、水が溜まりやすい特性から、ドレンの詰まりや防水層の劣化が進行しやすく、その修理にはより高度な技術と慎重な作業が求められるため、費用が高くなる傾向にあります。屋上へのプール設置など、水を溜めるデザインは、住宅においては施工の困難さやメンテナンスを考慮し、通常は採用されません。

急勾配

特徴:水が流れやすく、雨水滞留のリスクが低い。

修理費用に影響する要因:急勾配の屋根は、水が流れやすいため、雨漏りリスクは低い傾向にあります。しかし、工事の際には、高所作業となるため、足場の設置費用や安全対策の費用が高くなる可能性があります。

その他の修理費用に影響する要因

被害範囲と深刻度:雨漏りの範囲が広範囲に及ぶ場合や、下地材(野地板、垂木など)の腐朽、シロアリ被害などの二次被害が発生している場合は、修理費用が大幅に増加します。

足場の有無:屋根や外壁の修理には、安全確保のために足場の設置が必要となることが多く、足場代は修理費用全体の大きな部分を占めます。足場は、建物の高さや形状、周辺環境によって費用が変動します。一般的に、2階建ての建物であれば足場が必須となることが多いです。

工期の長さと緊急性:修理に長期間を要する場合や、緊急の対応が必要な場合は、費用が増加する可能性があります。

既存建物の状態と築年数:築年数が古い建物は、複数の部位で劣化が進行している可能性が高く、思わぬ隠れた欠陥が見つかることもあります。これにより、追加の補修が必要となり、費用が当初の見積もりを上回る可能性があります。

DIYとプロ工事 —— 安全・保証・コスパ比較

雨漏り修理は専門的な診断と技術を要するため、DIYは一時的な応急処置に留め、原則としてプロの専門業者に依頼することが安全かつ確実です。

雨漏りは、単に水が漏れている現象だけでなく、建物の構造や耐久性に関わる深刻な問題であることが多いため、安易なDIYは推奨されません。

DIYの限界とリスク

原因究明の難しさ:雨漏りの浸出口を見つけることは非常に難しく、専門的な知識や経験がなければ、真の原因を特定することはほとんど不可能です。目に見える浸出箇所と実際の浸入口が異なる場合も多く、専門家でも診断は難しいとされています。

二次被害の悪化:原因を特定せずにDIYで表面的な補修を行っても、根本的な解決にはならず、むしろ雨漏りを悪化させたり、建物内部での腐朽やシロアリ被害といった二次被害を進行させるリスクがあります。

安全性:屋根の上での作業は危険を伴い、転落などの事故のリスクがあります。適切な安全装備や知識がなければ、命に関わる事態になりかねません。

保証の欠如:DIYで修理した場合、当然ながら保証はありません。万が一、再発した場合や新たな問題が発生した場合でも、自己責任となります。

プロ工事のメリットと信頼性

専門的な診断と原因特定:「雨漏り診断士協会」のような専門機関が設立されており, 専門家は「現状を正確に把握する」「問診を徹底する」「多くの仮説を立てる」という基本5原則に基づいて診断を行います。散水試験やサーモグラフィーカメラ を用いることで、目に見えない浸入口や水の経路を特定し、説得力のある報告書を作成できます。

確実な修理と再発防止:雨漏り修理のプロフェッショナルは、長年の経験と専門知識に基づいて、根本的な原因を取り除き、再発を防ぐための適切な工法で修理を行います。

保証とアフターサービス:多くの専門業者や住宅会社は、修理後の保証を提供しており、万が一の再発にも対応してもらえます。新築住宅の場合、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づき、主要構造部分と雨水の浸入を防止する部分については10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。

安全性:プロの業者は、高所作業における安全管理を徹底しており、事故のリスクを最小限に抑えます。また、足場設置の専門知識も持っています。

結論として、雨漏りは専門的な知識と経験、そして安全対策が不可欠な領域です。長期的な視点で見れば、初期のコストはかかっても、プロに依頼する方が結果的にコスパが良く、安心できる選択と言えるでしょう。

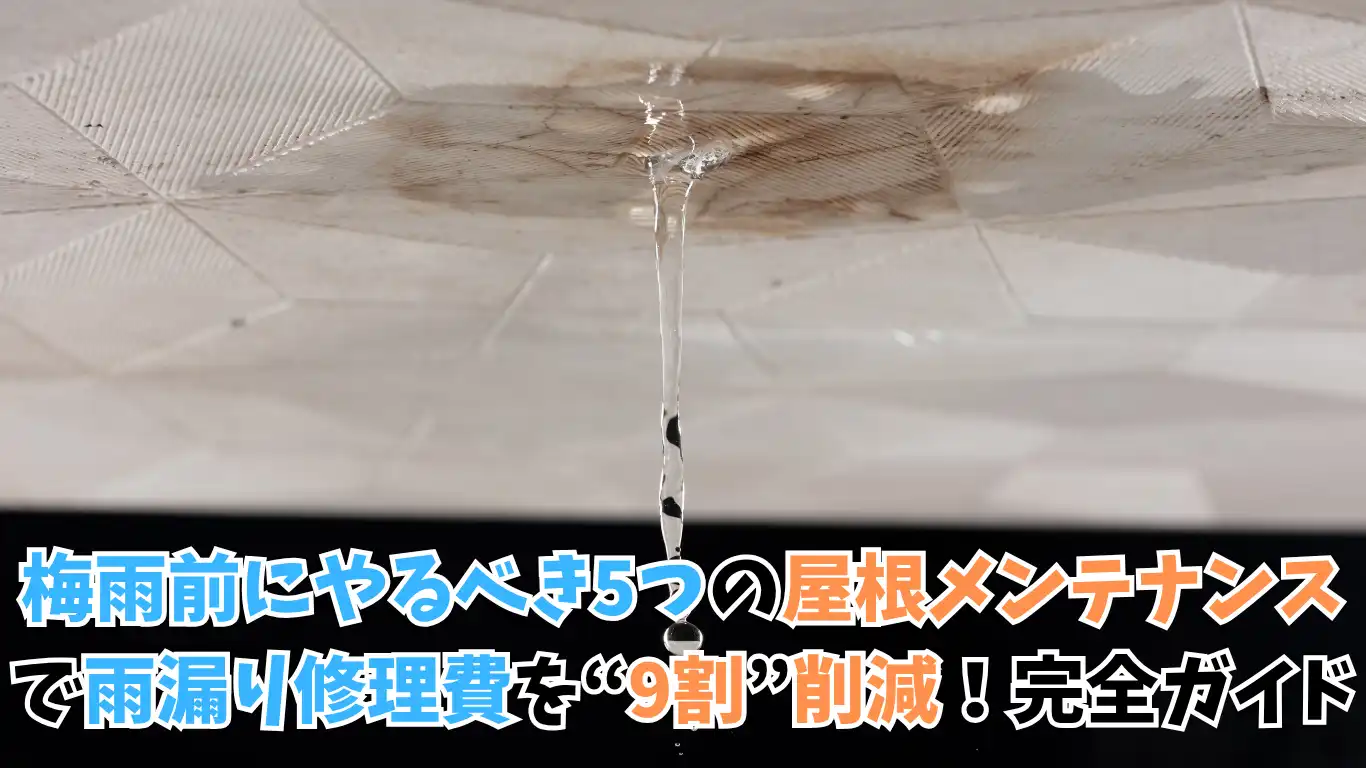

二次被害を防ぐ!応急処置

雨漏り発生時は、天井や壁の養生、バケツでの水受け、一時的な隙間塞ぎなどの応急処置で、水の浸入と二次被害の拡大を最小限に抑え、速やかに専門業者へ連絡しましょう。

雨漏りを発見したら、まず二次被害の拡大を防ぐための応急処置が重要です。ただし、これはあくまで一時的な対策であり、根本的な雨漏り対策ではありません。速やかに専門業者に連絡し、詳細な原因調査と修理を依頼することが肝要です。

天井や壁の養生

方法:雨漏りしている天井や壁の下に、ビニールシートを敷き、水滴が広範囲に広がるのを防ぎます。家具や床が濡れないように保護することも大切です。

目的:建物内部の木材や内装材の濡れを防ぎ、腐朽やカビ、シロアリ被害などの二次被害の拡大を遅らせます。

バケツや容器での水受け

方法:雨漏りしている箇所の下に、バケツや大きめの容器を置いて水を受けます。水が跳ね返らないように、容器の中にタオルや布を敷くと良いでしょう。

目的: 漏れた雨水が床に溜まるのを防ぎ、床材の損傷や滑りによる事故を防ぎます。特に大量の漏水がある場合は、定期的に水を捨てる必要があります。

一時的な隙間塞ぎ(外側からの処置が望ましい)

方法:安全が確保できる範囲で、雨漏りの浸入が疑われる屋根や外壁の隙間に、防水テープやブルーシートを貼って一時的に塞ぎます。強風で飛ばされないように、しっかりと固定することが重要です。

目的:外部からの雨水浸入を一時的に遮断し、室内への漏水量を減らします。ただし、高所作業や危険な場所での作業は、無理せずプロに任せるべきです。

電化製品・貴重品の移動

方法:雨漏りしている箇所の下にある電化製品や貴重品は、速やかに安全な場所へ移動させます。

目的:感電やショートによる火災、物品の損傷を防ぎます。

写真・動画での記録

方法:雨漏りしている状況(漏水箇所、漏水形態、漏水量、シミの広がりなど)を、スマートフォンなどで写真や動画に記録します。雨漏り時の気象状況(雨の強さや量、風の強さと向き)も記録しておくと、原因究明に役立ちます。

目的:専門業者に状況を正確に伝えるための情報となり、後の修理や保険請求の際に重要な証拠となります。

ケーススタディ3選|築10・25・40年でどう違う?

築年数ごとに雨漏りの原因と状況には傾向があり、築10年未満では施工不良、築25年前後ではシーリングや防水層の劣化、築40年では建物全体の老朽化が主な原因となることが多いです。

ここでは、異なる築年数の建物の雨漏り事例を3つご紹介し、それぞれの特徴と対策を解説します。

築10年の事例:屋根葺き材の破断と軒先の防水不良(Case 1)

建物概要:木造2階建て戸建て住宅、築18年(事例発生時)の外壁ラスモルタル+吹き付けタイル仕上げ、屋根は平板スレート瓦(コロニアル)。築10年相当として扱います。

雨漏り経緯:数年前から1階洗面所の出窓天井に雨漏りが発生。昨年、外壁と屋根の塗装を行った後、一時的に止まったが、今年に入ってから同じ場所から再発。

雨漏り状況:雨が降り始めてから数時間後、1階の出窓天井から雨漏りが発生。一定間隔で水滴が落下し、タオル数枚が水浸しになることもあるが、数滴の場合もある。長雨、大雨、強風を伴う雨の時に発生する傾向がある。

原因調査:屋根の立ち上がり谷樋の下に破れがあること、屋根下葺き材の破断箇所からの雨水浸入が特定されました。

対策:アスファルトルーフィング(2次防水)を再施工し、野地板とトップライト取り付け枠の部分には伸縮性のある防水テープを施工。窯業系スレート瓦を復旧し、散水調査で修理を確認。

築25年の事例:トップライト(天窓)からの雨漏り(Case 2)

建物概要:木造2階建て戸建て住宅、築約25年(事例発生時)の外装モルタル+吹き付けタイル仕上げ、屋根は寄棟でスレート瓦。

雨漏り経緯:3年前に1階天井裏(南東の角)で雨漏りを初めて確認。特に台風時に漏れることが多かった。1年ほど前にトップライト下部のクロスが剥がれかかっているのを発見し、雨の時にクロスやボードが濡れていることに気づいた。

雨漏り状況:雨の質は「多・中」、風の強さは「強・中・弱」に関わらず発生。漏水形態は「濡れる」「染みる」「垂れる」「溜まる」。

原因調査:トップライト水上側の笠木が外れており、その下地(野地板)が腐朽していること、笠木下端の水切り材の不具合により雨水が浸入していることが特定されました。

対策:アスファルトルーフィング(2次防水)を再施工し、野地板とトップライト取り付け枠の部分には伸縮性のある防水テープを施工。窯業系スレート瓦を復旧し、散水調査で修理を確認しました。

築40年の事例:RC造屋上からの大規模な雨漏り(Case 3)

建物概要:RC造3階建てビル(1・2階店舗、3階事務所)、築43年(事例発生時)の外装塗装、屋上は金属屋根。

雨漏り経緯:約20年前から3階事務所の天井スラブから年に4~5回、大雨の際に雨水が浸出する。バケツに溜まるほどの漏水量がある。

雨漏り状況:大雨の際にのみ発生。サーモグラフィーカメラによる診断で、濡れている箇所が色別に可視化され、温度差が確認されました。

原因調査:長年の風雨による屋上防水層の劣化と、排水ドレンの機能不全が複合的に原因であると推測されます。RC造のため、コンクリート自体のひび割れや打ち継ぎ部分からの浸水も考えられます。

対策:屋上防水の全面的な改修工事が必要となります。既存防水層の撤去、下地の補修、新しい防水層(例えば、シート防水やウレタン防水など)の施工、排水ドレンの改修用ドレンへの交換などが考えられます。

よくある質問

Q1:雨漏りが発生したら、まず何をすべきですか?

A1:まずは、天井や壁の養生、バケツでの水受け、電化製品の移動などを行い、二次被害の拡大を防ぎます。その後、雨漏りの状況(場所、時期、気象状況、漏水量、色など)を写真や動画で記録し、速やかに専門の雨漏り修理業者に連絡し、原因調査と対策を依頼しましょう。

Q2:「雨漏り診断士」とは何ですか?

A2:「NPO法人雨漏り診断士協会」が認定する専門家で、雨漏りの予防、原因究明、修理に対する専門知識を持つ者です。一切の先入観を捨て去り、真剣に雨漏り診断に取り組むことを基本原則としています。

Q3:雨漏り診断は無料ですか?

A3:雨漏り診断は、原因を特定するための専門的な調査であり、原則として無料ではありません。無料診断を謳う業者には注意が必要です。適切で正確な診断には、散水試験やサーモグラフィーカメラなどの専門機材と、高度な知識と経験が必要となるため、費用が発生するのが一般的です。

Q4:雨漏りを放置するとどうなりますか?

A4:雨漏りを放置すると、建物内部の木材の腐朽、カビの発生、シロアリ被害といった二次被害が発生し、建物の耐久性が著しく低下します。最終的には建物の構造に重大な損傷を与え、大規模な修繕が必要になったり、建物の倒壊や健康被害につながる可能性もあります。

Q5:屋根修理の際に足場は必要ですか?費用は高くなりますか?

A5:屋根や外壁の雨漏り修理には、多くの場合、安全確保のために足場代が必要となります。足場の設置費用は、建物の高さ、形状、周辺環境によって変動しますが、修理費用全体の大きな部分を占めることが多いです。高所作業の安全確保と、確実な施工のためには不可欠な費用と言えます。

Q6:新築住宅でも雨漏りすることはありますか?

A6:はい、新築住宅でも雨漏りは発生することがあります。原因としては、設計上の不備や施工不良、材料の選定ミスなどが挙げられます。新築住宅の場合、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づき、主要構造部分と雨水の浸入を防止する部分については10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。

Q7:雨漏り修理に火災保険は適用されますか?

A7:火災保険で雨漏りが補償されるかどうかは、加入している保険の種類や契約内容によります。一般的には、自然災害(風災、水災など)による雨漏りは補償対象となることが多いですが、経年劣化による雨漏りは対象外となることがほとんどです。保険会社に問い合わせ、約款を確認することをおすすめします。

Q8:雨漏り修理のプロを探すにはどうすれば良いですか?

A8:NPO法人雨漏り診断士協会に相談したり、「雨漏り110番グループ」のような実績豊富な専門業者ネットワークを利用したりするのも良い方法です。ウェブサイトで「雨漏り 修理 専門業者」などのキーワードで検索し、複数の業者から見積もりを取り、診断内容や保証内容を比較検討することをおすすめします。

Q9:スレート屋根の「ヘアクラック」は自分で補修できますか?

A9:スレート屋根のヘアクラックは、一見すると軽微に見えますが、自己判断での補修は推奨されません。表面的な補修では、根本的な原因が解決されず、雨漏りが再発したり、建物内部で二次被害が進行したりするリスクがあります。専門家による正確な診断と適切な材料での補修が必要です。

Q10:ガルバリウム屋根の「ビスゆるみ」による雨漏り対策は?

A10:ガルバリウム屋根のビスゆるみによる雨漏りは、ビスをしっかりと締め直し、その上から防水性の高いシーリング材で密閉することが効果的です。ただし、ビス穴の深さや下地の状態によっては、単にビスを締めるだけでは解決しない場合もありますので、専門業者による点検と処置が確実です。

まとめ&今すぐ出来る3アクション

雨漏りは、放置すると建物の寿命を縮め、大規模な損害につながる恐れのある深刻な問題です。雨漏り修理は、瓦屋根、スレート、ガルバリウムといった屋根材の種類によって原因や対策が大きく異なるため、それぞれの特性を理解することが重要です。

プロの建築士や雨漏り診断士は、豊富な経験と専門知識を活かし、散水試験やサーモグラフィーカメラなどの最新技術を駆使して、目に見えない雨漏り 原因を特定し、確実な雨漏り対策を講じることができます。安易なDIYや根拠のない情報を鵜呑みにせず、専門家への相談を最優先にすることが、あなたの住まいを守る最善の道です。

今すぐ出来る3アクション:

定期的な目視点検を行う:屋根や外壁、バルコニー、雨樋などを定期的にチェックし、瓦のズレやひび割れ、シーリングの劣化、落ち葉の詰まりなど、異常の兆候がないか確認しましょう。特に、台風や大雨の後は念入りに点検することが重要です。

雨漏りを発見したら、すぐに専門家へ相談する: どんなに小さな雨漏りでも、自己判断せずに速やかに専門の雨漏り修理業者に連絡しましょう。初期段階での対応が、費用や被害の拡大を抑える鍵となります。

診断と見積もりを複数の業者から取得・比較する: 一つの業者だけに頼らず、複数の専門業者から診断を受け、詳細な見積もりと保証内容を確認しましょう。これにより、適正な価格で信頼できる業者を選ぶことができます。