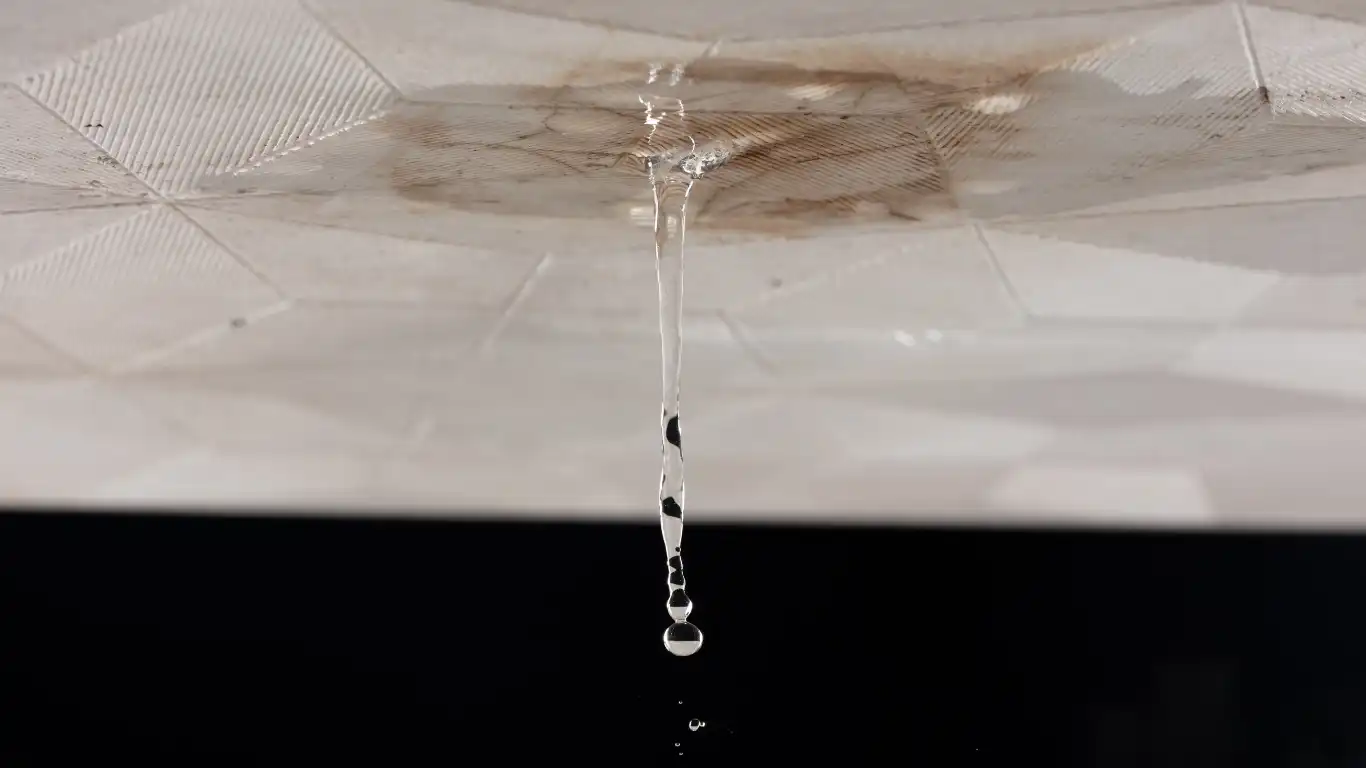

夜中に“ポタポタ”…放置は厳禁!最初の30分が勝負

夜中に突然、「ポタポタ」という雨音が聞こえてきたら、それは雨漏りのサインかもしれません。特に台風や集中豪雨の際には、雨量や風の強さに比例して漏水が増える傾向があります。このような緊急時の夜間雨漏りは、入居者にとって大きな不安と被害をもたらす可能性があります。しかし、落ち着いて最初の30分で適切な雨漏り応急処置を行うことが、被害を最小限に抑える鍵となります。このガイドでは、プロが推奨する雨漏りキットの内容と、緊急時に自宅でできる応急処置の手順を詳細に解説します。

雨漏りの放置は、建物の耐久性を著しく低下させ、建物倒壊や居住者の生命・財産への危険にもつながる重大な問題です。また、雨漏りによる水分供給はシロアリ被害といった二次被害を引き起こす可能性があり、早期の対策が不可欠です。このガイドを参考に、万が一の事態に備え、安全かつ効果的な雨漏り応急処置の方法を身につけておきましょう。

応急処置で止められる雨漏り/止められない雨漏りの見極めポイント

雨漏りの診断は複雑で、先入観を捨てて真剣に取り組む姿勢が重要です。応急処置の前に、まずは雨漏りの状況を正確に把握することが肝心です。

夜間の緊急事態では、安全を最優先し、無理のない範囲で浸水を食い止める「応急処置」に徹します。構造的な欠陥や高所作業が伴う場合は、決して無理せず専門家への連絡を最優先しましょう。

雨漏りの現状把握の基本原則

NPO法人「雨漏り診断士協会」は、雨漏り診断の基本原則を定めています。応急処置の際にも、これらの考え方を参考に状況を把握しましょう。

第1原則: 現状を正確に把握する

建物の構造の確認:木造、2×4、パネル、RC造、SRC造、S造など。

工法の確認:外壁、屋上、シーリング、各部位の工法と材質。

築年数:建物がどれくらい経過しているか。築年数が古いほど、経年劣化による雨漏りの可能性が高まります。

修繕履歴:過去にどのような修理が行われたか。

環境の把握:周辺環境や地理的傾向(風の向き、周辺の建物、落葉の有無など)。

第2原則:入居者に対し、問診を徹底する(もし自分以外が漏水を発見した場合)

雨漏り発生箇所の正確な確認:どこから水が浸出しているか。

雨漏りの時期と履歴:いつから、どのくらいの頻度で発生しているか。

雨漏り時の気象状況:雨の強さ、量、風の強さと向き、浸出までのタイムラグ。

例:「雨量が多日かつ強風を伴う天候時にのみ発生し、雨量よりも風が強い時の方が発生しやすい」といった情報が重要です。

雨漏りの状況:漏水量、スピード、漏水の色。

応急処置で止められる雨漏りの特徴

浸出箇所が明確で、アクセスしやすい場所にある:窓枠、天井の点検口の近く、特定のサッシ部分など。

漏水量が少なく、滴り落ちる程度:大量の浸水ではなく、水受けで対応可能な範囲。

風雨の特定の条件で発生する:長雨や強風時など、原因が気象状況と強く関連している場合。

応急処置では止められない雨漏りの特徴(専門家を呼ぶべきケース)

浸出箇所が広範囲にわたる、または特定できない:天井全体、壁の広範囲など。

漏水量が非常に多く、バケツでの対応が追いつかない:大量の漏水は、内部構造に深刻な問題がある可能性が高い。

建物の構造自体に問題がある可能性が高い場合:基礎のひび割れ、躯体の歪み、築年数の古い建物で初めて発生した場合など。

高所や危険な場所からの雨漏り:屋根の上、高層階の外壁など、安全に作業できない場所からの漏水は、無理な応急処置がさらなる危険を招く可能性があります。

複雑な構造や設計に起因する雨漏り:軒の出が短い屋根、パラペット(胸壁)の納まり不良、3面交点からの浸入など、デザイン重視で防水が難しい設計の建物。

雨漏りの原因究明は困難な場合が多く、専門家による調査なしに直すことはできません。応急処置はあくまで一時的なものであり、根本的な解決には専門家による適切な診断と修理が必要です。

プロ仕様“30分応急キット”の中身10点

夜間の緊急雨漏りに備え、家庭に常備しておくべき「プロ仕様応急キット」は、単なる水受け道具だけでなく、一時的な防水・浸水経路の遮断に役立つ汎用性の高い材料と、安全確保のための道具で構成されます。これらのアイテムは、被害を最小限に抑える上で不可欠です。

【注意】 ここに記載する応急キットの内容は、一般的な雨漏り応急処置の知識に基づいた推奨事項であり、与えられた資料に具体的な「プロ仕様応急キット」のリストが明記されているわけではありません。

資料内の記述(例:シーリング材、防水シート、テープなどの使用)から類推し、一般的な応急処置に必要とされるアイテムを組み合わせています。実際に使用する際は、専門家のアドバイスも参考にし、ご自身の判断と責任においてご準備ください。

防水ブルーシート(厚手 #3000以上)

用途:広範囲の浸入箇所を一時的に覆い、雨水の浸入を防ぐ。

ポイント:厚手(#3000以上)を選ぶことで、耐久性と防水性が向上します。風で飛ばされないよう、シートをしっかりと固定できるサイズを選びましょう。

高粘着アルミ防水テープ

用途:亀裂や隙間、小さな穴など、特定の浸入箇所を一時的に塞ぐ。

ポイント:伸縮性があり、曲面にも対応できるタイプが望ましい。粘着力が強く、水に強いものを選びましょう。

シリコーンシーリング材&コーキングガン

用途:サッシ周り、配管の貫通部、外壁のひび割れなど、雨水浸入の隙間を埋める。

ポイント:シーリングは仮復旧程度と考えるべきで、耐久性は少ないため、いずれ雨漏りが再発する可能性が高いです。一時的な対策として使用し、恒久的な修理は専門家に依頼してください。

防水スプレー

用途:軽微な染み込みや、応急処置後の防水性補強に。

ポイント:屋外用で防水性の高いものを選びましょう。

水受けバケツ/吸水シート/タオル

用途:室内への漏水を一時的に受け止め、床や家具の被害を防ぐ。

ポイント:容量の大きいバケツや、吸水性に優れたタオルを複数用意し、被害の拡大を防ぎましょう。

懐中電灯/ヘッドライト

用途:夜間や暗い場所での作業時に、浸入箇所を特定しやすくする。

ポイント:防水性があり、両手が自由に使えるヘッドライトが便利です。

作業用手袋/軍手

用途:作業中の怪我を防ぎ、資材の扱いやすさを向上させる。

ポイント:滑りにくく、耐久性のあるものを選びましょう。

カッターナイフ/ハサミ

用途:防水シートやテープを切断する際に使用。

ポイント:安全キャップ付きで、切れ味の良いものを選びましょう。

スマートフォン/カメラ

用途:雨漏りの状況や応急処置の様子を記録する。これは専門業者への説明や、保険請求の際に重要な証拠となります。

脚立(安全に配慮できる範囲で)

用途:届く範囲での高所の目視確認や、手の届く範囲での応急処置。

ポイント:夜間や悪天候時の高所作業は非常に危険なため、絶対に無理はしないこと。安全を確保できない場合は、使用を避け、専門家に依頼しましょう。

これらのアイテムを一つの箱にまとめておけば、緊急時に慌てることなく、迅速な応急処置が可能になります。

到着 → 設置までの30分手順

夜間の雨漏りでは、冷静かつ迅速な行動が鍵です。室内の水漏れを食い止めることから始め、安全な範囲で浸入経路の特定と一時的な閉鎖を目指します。外部作業は危険が伴うため、無理せずプロに任せる判断も重要です。

雨漏り緊急応急処置フローチャート

ステップ1:室内での初期対応(0〜5分)

水受けバケツ設置&浸出位置の特定:漏水箇所(例:天井、窓枠、壁際)の真下にバケツやタオルを置き、水を吸い取ります。浸出箇所が複数ある場合は、全てに対応しましょう。

浸出経路マーキング:漏れている正確な位置をペンやテープでマークし、写真に撮っておきます。これにより、後で専門家が原因を特定する際に役立ちます。

電源の安全確認:漏水箇所周辺にコンセントや電気配線がある場合、感電の危険があるため、ブレーカーを落とすなどして電源を切ります。

ステップ2:原因の簡易特定と被害拡大防止(5〜15分)

天井裏の確認(点検口がある場合のみ):安全にアクセスできる点検口があれば、懐中電灯で天井裏を確認します。雨水が広範囲に広がっているか、特定の場所から集中しているかを確認します。天井裏の様子も写真に記録しておきましょう。

注意:天井裏に上がって作業を行うのは危険が伴うため、あくまで目視確認に留め、無理な立ち入りは避けましょう。

簡易ヒアリング(他者がいる場合):雨漏りの状況(雨の強さ、風の向き、発生時刻、継続時間、漏水量など)について、同居者や被害を発見した人に詳しく尋ねます。この情報も記録しておきましょう。

簡易的な外部目視確認(安全な範囲で):室内から見える範囲で、窓、バルコニー、屋根の軒先など、雨水浸入が疑われる箇所に異常がないかを確認します。できれば、地上から双眼鏡などを使って屋根や外壁の異常を遠隔で確認します。

注意:夜間の屋根や高所での作業は非常に危険です。足場がない状態での高所作業は絶対に避けてください。

ステップ3:一時的な防水・水流遮断(15〜30分)

疑われる浸入箇所の特定:漏水状況と外部目視の結果から、最も可能性の高い雨水浸入箇所を特定します。例: 窓サッシ上部、バルコニーの排水口、屋根の特定箇所など。

ブルーシートや防水テープによる一時的な保護

屋外からできる場合(安全な範囲で):浸入が疑われる屋根や外壁の箇所をブルーシートで覆い、テープでしっかりと固定します。瓦のズレや隙間には、防水テープを貼ることで一時的に水流を遮断できます。屋根材の下葺き材の破損部など、水上側から覆うように設置するのが原則です。

屋内からできる場合(安全な範囲で):窓サッシの隙間や壁の亀裂など、室内から手が届く範囲であれば、防水テープやシーリング材で一時的に隙間を塞ぎます。シーリング材は、固まるのに時間がかかるため、乾燥前に触らないように注意が必要です。

注意:シーリングは仮復旧であり、耐久性は期待できません。あくまで一時的な対策と認識し、恒久的な修理は専門家に依頼してください。

被害状況の継続的な記録:応急処置後も、漏水量や浸出箇所の変化を定期的に確認し、写真や動画で記録を続けます。

この30分手順は、あくまで緊急時の応急処置であり、根本的な雨漏り解決には繋がりません。雨が止んだ後、速やかに専門業者に連絡し、詳細な調査と恒久的な修理計画を立てることが重要です。

屋根材別の応急パッチ術(瓦/スレート/ガルバリウム)

屋根材ごとの特性を理解した上で、雨漏り応急処置を行います。基本は「水上からのカバー」ですが、それぞれの素材の弱点を踏まえた処置が必要です。高所作業は危険なため、可能な範囲で安全な場所から作業を行い、無理は禁物です。

瓦屋根の応急パッチ術

瓦屋根の特性と弱点:和瓦や洋瓦などがあり、瓦自体は基本的に塗り替え不要で長持ちします。しかし、瓦の下にはアスファルトルーフィングという防水シートが張られており、瓦の隙間から浸入した雨水は、この防水シートによって防がれます。問題は、この防水シートが劣化したり、瓦がずれたり割れたりした場合です。

応急処置

ずれ/割れの確認:安全にアクセスできる範囲で、瓦のずれや割れがないか目視で確認します。

ブルーシートで覆う:瓦のずれや割れ、または浸入が疑われる瓦の隙間の上を、瓦より高い位置から全体を覆うようにブルーシートを広げます。

固定:ブルーシートの四隅を重石で押さえるか、土嚢袋などで固定し、風で飛ばされないようにします。瓦に直接釘を打つなどの行為は、瓦の破損やさらなる雨漏りの原因になるため避けましょう。

スレート(コロニアル)屋根の応急パッチ術

スレート屋根の特性と弱点:平板スレート瓦(コロニアル)は、比較的安価で普及している屋根材ですが、経年劣化によりコケが生えたり、ひび割れや破損が発生しやすいです。特に、ソーラーパネル設置箇所や軒先の板金部分、ケラバの板金納まり不良などから雨水が浸入する事例があります。

応急処置

破損箇所の特定:ひび割れや欠け、剥がれなどの破損箇所を特定します。板金の浮きやズレも確認します。

防水テープの貼付:破損箇所や隙間に高粘着の防水テープをしっかりと貼り付けます。水上側から水下側へ重ねて貼るのが基本です。

ブルーシートで覆う(広範囲の場合): 広範囲にわたる破損や浸入が疑われる場合は、屋根全体をブルーシートで覆い、周囲を重石や土嚢袋で固定します。特に、軒先やケラバなど、水が集中しやすい部分を重点的に保護しましょう。

ガルバリウム鋼板屋根の応急パッチ術

ガルバリウム鋼板屋根の特性と弱点:軽量で耐久性があり、デザイン性も高いため、近年普及している金属屋根です。しかし、板金同士の接合部や、屋根の立ち上がり部分、貫通部(煙突、トップライトなど)の納まり不良から雨漏りが発生することがあります。

応急処置

浸入箇所の特定:板金の継ぎ目、ビス穴、貫通部など、水が浸入していると思われる箇所を特定します。

防水テープの貼付:特定した箇所に高粘着の防水テープをしっかりと貼ります。特に、ビス穴などの貫通部は、テープで完全に覆うようにします。

ブルーシートで覆う(広範囲の場合): 広範囲な浸入や原因不明の場合は、屋根全体をブルーシートで覆い、周囲をしっかりと固定します。金属製のため、シートが滑りやすい可能性があるので注意が必要です。

【共通の注意点】

高所作業の危険性:夜間や悪天候時、特に屋根上での作業は非常に危険です。足場がなければ転落のリスクが高まります。安全が確保できない場合は、絶対に無理をせず、室内での応急処置に徹し、夜が明けてから専門業者に連絡することを最優先してください。

応急処置は一時的:これらの応急パッチ術は、あくまで一時的な対策です。雨が止んだら速やかに専門業者に連絡し、根本的な修理を行いましょう。

夜間作業の安全対策:足場なしで出来る範囲とNG作業

夜間の雨漏り応急処置において、何よりも優先すべきは作業者の安全です。視界が悪い中での高所作業は非常に危険であるため、原則として室内での被害拡大防止に徹し、外部の応急処置は、足場なしで安全に実施できる範囲に限定するべきです。

夜間作業の危険性

夜間は視界が悪く、足元が見えにくいため、転倒や転落のリスクが格段に高まります。また、雨が降っている場合は、屋根や床が滑りやすく、さらに危険性が増します。加えて、夜間は緊急時の連絡先や支援体制が限定されることも考慮すべきです。

足場なしでできる安全な作業範囲

室内での水受け・水拭き:漏水箇所にバケツやタオルを設置し、床に溜まった水を拭き取る作業。

浸出箇所の特定と記録:室内での正確な漏水箇所を特定し、スマートフォンなどで写真や動画を撮影する。

地上からの外部目視確認:懐中電灯やヘッドライトを使用して、地上から外壁や軒先など、目視できる範囲で雨水浸入が疑われる箇所を確認する。双眼鏡があれば、高所の状態を遠隔で確認できます。

手の届く範囲での簡易な隙間埋め:室内から手が届く窓枠やドア周りの隙間など、安全に作業できる範囲で防水テープやシーリング材を用いて一時的な処置を行う。

ブルーシートによる一時的なカバー(安全な地面から設置可能な場合):低い屋根やバルコニーなど、地上から安全に手が届き、シートを広げられる場所に限り、簡易的にブルーシートをかける。

絶対に避けるべきNG作業

屋根上での作業:夜間、特に雨が降っている中での屋根上作業は、プロの業者でも細心の注意を払う危険な作業です。滑落や転落のリスクが非常に高いため、足場がない状態での屋根上への立ち入りは絶対に避けてください。

不安定なはしごや脚立の使用:不安定な場所や、十分な固定ができないはしごや脚立の使用は、転倒の危険があるため避けるべきです。

電気配線や設備への接触:感電の危険があるため、漏水箇所の近くにある電気配線や設備には絶対に触れないでください。可能であればブレーカーを落としましょう。

単独での高所作業:緊急時であっても、高所作業は必ず複数人で行い、安全帯を使用するなど、適切な安全対策を講じるべきです。夜間は単独での作業は特に危険です。

無理な原因特定作業:原因を特定しようとして、建物の部材を無理に剥がしたり、構造を傷つけたりする行為は、さらなる被害拡大や危険を招く可能性があります。

夜間の雨漏りが発生した場合、最も重要なのは、まず自分や家族の安全を確保し、それから被害の拡大を抑えることです。無理な作業を避け、夜が明けてから速やかに専門業者に連絡し、プロによる適切な診断と修理を依頼しましょう。

応急後48時間以内にすべき恒久修理チェックリスト

応急処置はあくまで一時的な対応であり、根本的な雨漏り解決にはなりません。応急処置後48時間以内に、専門家への連絡と情報共有、恒久修理の計画立案、そして二次被害の有無の確認を迅速に進めることが、長期的な建物の健全性を保つ上で不可欠です。

応急処置後 48時間以内にすべき恒久修理チェックリスト

専門業者への連絡と診断依頼

雨漏り診断士協会認定の専門家へ連絡:NPO法人「雨漏り診断士協会」のような専門機関に相談し、雨漏り診断の依頼をします。彼らは「一切の先入観を捨て去り、真剣に取り組む」姿勢で診断を行います。

連絡時に伝えるべき情報:応急処置の状況、漏水箇所の写真・動画、漏水時の気象状況(雨の強さ、風の向き、タイムラグなど)、漏水時間、漏水量などの詳細を正確に伝えます。これにより、迅速な原因特定に繋がります。

保証の確認:新築住宅の場合、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)により、「雨水の浸入を防止する部分」に瑕疵が見つかった場合、施工者(売主)には10年間の修理義務があります。また、民法の不法行為責任では、雨漏りの瑕疵は最長20年間責任を追及される可能性があります。契約書を確認し、保証期間内であれば施工者や売主に連絡しましょう。

二次被害の確認と対策

シロアリ・腐朽の確認:雨漏りによる水分供給は、シロアリ発生や木材の腐朽(腐れ)を促進します。被害が内部に進行している可能性もあるため、専門家による徹底的な調査が必要です。

カビ・結露の確認:漏水箇所やその周辺にカビや結露が発生していないか確認します。カビは健康被害の原因にもなります。

断熱材の損傷確認:雨水が浸入すると断熱材が濡れ、性能が低下したり、カビの原因になったりします。

恒久修理に向けた情報収集と準備

修理費用の相談:複数の業者から見積もりを取り、修理内容と費用について十分に説明を受けましょう。安易なシーリングのみの施工では、耐久性が低く、再発する可能性が高いことを理解しておく必要があります。

工事内容の確認:どのような工法で、どの部分を修理するのか、使用する材料などを詳しく確認します。下葺き材の増張りや、適切な防水シートの施工など、根本的な防水対策が行われるかを確認しましょう。

メンテナンス計画の検討:定期的な点検やメンテナンスの重要性を理解し、長期的な視点での建物の維持管理計画を検討します。特に、シーリング材は10年ごとの打ち替えが推奨されており、適切なメンテナンス計画が必要です。

雨漏りは「施工の意図に反し、建物内部に雨水が浸入すること」と定義されます。応急処置で一時的に被害を抑えられても、放置すれば健康や財産が侵害される瑕疵として、将来的に責任を追及される可能性があります。迅速かつ適切な対応で、建物の寿命と安全を守りましょう。

修理費用シミュレーション2025(素材×勾配×面積マトリクス)

雨漏りの修理費用は、浸入箇所の特定難易度、建物の構造、使用されている屋根材・外壁材の種類、劣化の程度、および修理範囲によって大きく変動します。一般的な目安はあるものの、個別の建物の状況と環境によって「千差万別」であり、明確なシミュレーションは困難です。

雨漏り修理費用に影響する主要因

原因特定の難易度

簡単:屋根に大きな穴が開いている、サッシ枠から大量に漏れているなど、原因が目視で明確な場合。

困難:浸入経路が複雑で、散水試験やサーモグラフィーカメラなどの専門的な調査が必要な場合。原因が分からないと修理もできないため、調査費用がかさむ可能性があります。

費用への影響:原因特定が難しいほど、調査費用や工期が長くなり、全体費用が高くなる傾向があります。

建物の構造と部位

木造(W):一般的な戸建て住宅で多く、部分的な修理が可能であれば比較的費用を抑えられる可能性があります。ただし、シロアリや腐朽の二次被害が発生している場合は、費用が大幅に増加します。

鉄骨造(S)/鉄筋コンクリート造(RC):外壁がALC板や押出成形セメント板、タイル貼りなどの場合。シーリングの劣化や貫通部からの浸入が多く、シーリング打ち替えや外壁補修が必要になります。大規模な修繕や改修の場合、複数の業種(職人)が関わることで無駄が生じ、費用が高くなる傾向があります。

屋根:瓦、スレート、金属など。屋根の勾配(急勾配ほど作業が困難で費用増)や、トップライト・煙突などの貫通部が多いほど、雨漏りリスクと修理費用が増加します。

外壁:モルタル、サイディング、タイルなど。外壁のひび割れ、シーリングの劣化、サッシ周りの施工不良などが原因となります。

バルコニー:排水ドレンの詰まり、笠木(手すり壁の上部)と本体の取り合い部、サッシ取り付け部の不良など。水の溜まりやすい構造の場合、修理が複雑になることがあります。

費用への影響:構造が複雑なほど、またはアクセスが困難な部位であるほど、費用が高くなります。

劣化の程度と修理範囲

軽微:シーリングの劣化、小さなひび割れ、一時的な隙間など。部分的な補修で済む場合。

中度:下地材の腐食、断熱材への浸水など。広範囲の剥がし作業や下地補修が必要な場合。

重度:構造材の腐朽、シロアリ被害、広範囲の防水層の破損、複数箇所の同時発生など。大規模な解体・補修、または増改築部分からの雨漏りなど。

費用への影響:劣化が進行しているほど、解体・補修範囲が広がり、材料費や人件費が増加するため、費用が高くなります。

修理費用の一般的な目安

資料には具体的な費用が記載されていないため、一般的な市場相場から類推します。

部分的なシーリング補修:数万円~十数万円

屋根や外壁の一部補修:数十万円~100万円以上

屋根全体の葺き替え/カバー工法、外壁塗装/張替え:100万円~数百万円以上(規模や材料による)。

構造に関わる大規模修繕:数百万円~数千万円

国土交通省・住宅金融支援機構などの情報

住宅金融支援機構の木造住宅工事仕様書では、各部位の防水施工基準が示されています。これらの公的基準に沿った適切な修理が行われることが、長期的な防水性能の確保には不可欠です。

【結論】 雨漏り修理は、応急処置で一時的に凌いでも、最終的には専門家による詳細な診断と恒久的な修理が必要です。費用はケースバイケースで大きく変動するため、必ず複数の信頼できる専門業者から詳細な見積もりを取り、修理内容と費用の内訳を十分に確認することが重要です。

ケーススタディ3例|築5年・15年・30年でここが違う

【結論サマリー】 雨漏りの原因は建物の築年数によって傾向が異なります。築年数が浅い場合は施工不良、中程度の築年数ではシーリングや防水層の経年劣化、そして築年数が古い場合は複合的な劣化や構造的な問題が主要な原因となる傾向があります。

ケーススタディ1:築5年の雨漏り「あと付けバルコニーの取り付け部不良」

概要:築 5 年の戸建て住宅で、長雨や風を伴う雨の際に1階洋室の掃き出し窓から水滴が垂れる雨漏りが発生。以前、工務店に修理を依頼したが解決せず、所有者自身がシーリング処理を施したが再発。

原因:バルコニーの取り付け部の下葺き材不良。特に、あと付けされたバルコニーはリスクが高く、取り付け部のド葺き材の不良による雨水浸入が確認されました。水の浸入経路をサーモグラフィーカメラで確認したところ、温度差で濡れている箇所が特定されました。

対策:建築した工務店に有償で修理してもらったが解決せず。施主自身がシーリング処理を施したが一時的に収まるも、暴風雨で再発。このケースでは、シーリングは仮復旧程度と考えるべきものです。本来の補修は、下葺き材まではがして、下地を露出させ、下葺き材の施工状況を確認した上で補修すべきです。

教訓:築年数が浅くても、施工不良や設計上の不備が原因で雨漏りが発生する可能性があります。特に、増築やあと付け部分には注意が必要です。シーリング材による一時的な補修は根本解決にはならないことが多いです。

ケーススタディ2:築15年の雨漏り「ALC版間目地のひび割れとシーリング劣化」

概要:築 15 年の戸建て住宅で、1階出窓のサッシ枠と2階床の間の壁から雨漏りが発生。特に、長く降る雨や風を伴う雨の時に漏ってくる印象があった。

原因:外壁のALC版間のシーリング劣化によるひび割れからの雨水浸入。ALC板は吸水性が高いため、目地シーリングの劣化が直接雨漏りに繋がることがあります。ヒアリング時(雨天)にも雨漏りが発生していたことから、風の強弱に関わらず、雨量が少なくても長く降り続く雨で雨漏りすることが判明しました。

対策:劣化したシーリング材を撤去・打ち替えし、その後塗装を行うことで雨水の浸入を防ぐ対策が取られました。シーリングは定期的かつ継続的なメンテナンスが必要であることが説明されました。

教訓:シーリング材の劣化は、築年数が経過すると避けられない問題であり、定期的な点検とメンテナンスが不可欠です。特にALC版のような吸水性の高い外壁材では、シーリングの劣化が直接雨漏りに繋がるリスクが高まります。

ケーススタディ3:築30年の雨漏り「内樋のオーバーフロー」

概要:築30年の木造2階建て個人住宅で、1階トイレ窓枠から漏水し、天井や壁のクロスにシミが発生。ひどい時には床にも水が溜まり、真上の階段室の壁にもシミが確認された。

原因:寄棟屋根の「内樋」(屋根の内部にある樋)のオーバーフローによる雨水浸入。経年により樋内部に泥や落葉が堆積し、排水機能が低下して雨水が溢れ出し、内部に浸入したと考えられます。

対策:内樋の泥や落葉の清掃、排水口の改善などを行い、排水能力を回復させました。オーバーフロー管の設置など、万が一の事態に備えた対策も検討されました。

教訓:築年数が古い建物では、排水経路の詰まりや劣化による雨漏りが多く発生します。特に内樋のような見えにくい部分は、定期的な点検と清掃が怠りがちになり、深刻な被害に繋がる可能性があります。定期的なメンテナンスの重要性が際立つ事例です。

これらのケーススタディから、雨漏りの原因は建物の築年数とともに変化し、複合的な要因が絡み合うことが多いことがわかります。早期発見と、原因に応じた適切な専門家による修理が不可欠です。

よくある質問

Q1:夜中に雨漏りが発生したらどうすれば良いですか?(夜中 雨漏り どうする)

A1:まずは落ち着いて、人身の安全を最優先してください。室内の漏水箇所にバケツやタオルを置いて水を受け止め、被害の拡大を防ぎます。可能であれば、漏水箇所周辺の電源を切ります。夜間の高所での外部作業は危険なので絶対に行わないでください。夜が明けてから、速やかに専門の雨漏り診断士や修理業者に連絡しましょう。

Q2:応急処置キットには何を入れるべきですか?(応急 キット 中身)

A2:室内の応急処置には、水受け用のバケツやタオル、吸水シート、そして漏水箇所を特定するための懐中電灯が必要です。外部の簡易な応急処置(安全な地上からの作業のみ)には、厚手のブルーシート、高粘着性の防水テープ、カッターナイフなどがあると役立ちます。ただし、これらのアイテムはあくまで一時的な対応のためのものであり、根本的な修理は専門家に依頼してください。

Q3:30分で雨漏りを止めることは可能ですか?(30分 雨漏り 止める)

A3:完全に雨漏りを止めることは、30分では非常に困難です。30分で可能なのは、室内の被害拡大を食い止めるための「水受け」や、安全な範囲での「一時的な水流の遮断」といった応急処置に限られます。雨漏りの原因特定は難しく、プロでも時間を要する場合があります。あくまで一時的な対応と割り切り、恒久修理は専門業者に任せましょう。

Q4:応急処置後、すぐに専門業者を呼ぶべきですか?

A4:はい、応急処置後は速やかに専門業者に連絡すべきです。応急処置は一時的なもので、根本的な解決にはなりません。放置すると、木部の腐朽やシロアリ被害といった二次被害が発生し、修理費用が大幅に増える可能性があります。早めにプロの診断を受け、適切な恒久修理を行うことが重要です。

Q5:雨漏りの修理費用はどれくらいかかりますか?(雨漏り 修理 費用)

A5:雨漏りの修理費用は、原因、建物の構造、被害の範囲、使用する材料、業者によって大きく異なります。数万円から数百万円、場合によっては千万円を超えることもあります。原因特定が難しいほど調査費用もかさみます。複数の業者から見積もりを取り、修理内容や費用について詳細な説明を受けることが重要です。

Q6:ブルーシートはどのように固定すれば良いですか?(ブルーシート 固定)

A6:ブルーシートを屋根や外壁に固定する際は、まず雨水浸入が疑われる箇所の「水上側」からシートを広げ、水がシートの下に入り込まないようにします。シートの四隅や縁に重石(土嚢など)を置くか、頑丈な紐で建物にしっかりと結びつけます。屋根に直接釘を打つと、新たな浸入箇所を作る可能性があるため避けてください。強風で飛ばされないよう、しっかりと固定することが肝心です。

Q7:防水テープは雨漏り修理に効果的ですか?(防水テープ)

A7:防水テープは、ひび割れや小さな穴、隙間などの特定箇所の一時的な応急処置として効果的です。特に高粘着性のアルミ防水テープは、応急処置キットの有効なアイテムです。しかし、シーリングと同様に、防水テープによる対応は恒久的な修理ではなく、耐久性も期待できません。一時しのぎとして活用し、早めに専門家による本格的な修理を行いましょう。

Q8:雨漏りの一般的な原因は何ですか?(雨漏り 原因)

A8:雨漏りの主な原因は多岐にわたりますが、大きくは以下の通りです。

屋根の劣化・施工不良:瓦のズレ、スレートのひび割れ、板金部分の納まり不良、防水シートの破れなど。

外壁の劣化・施工不良:ひび割れ、シーリングの劣化・剥離、サッシ周りの施工不良、ラスモルタル外壁の不具合など。

バルコニーの排水不良・防水層の劣化:ドレンの詰まり、笠木の取り付け部、防水層の破れなど。

貫通部の不具合:煙突、トップライト、配管貫通部などの処理不良. 特に、複雑な形状の建物や、軒の出が短いデザインの建物は、雨漏りリスクが高い傾向にあります。

Q9:屋根の点検方法について教えてください。(屋根 点検 方法)

A9:屋根の点検は、基本的には専門家が行うべきです。特に急勾配の屋根や高所では、素人が無理に登ると非常に危険です。 ご自身でできる範囲としては、地上から双眼鏡で屋根全体を視認したり、軒樋に落ち葉やゴミが溜まっていないかを確認したりすることです。また、天井裏に点検口があれば、懐中電灯で内部から雨水のシミやカビがないかを確認することも有効です. 異常を発見した場合は、速やかに専門業者に連絡しましょう。

Q10:雨漏りの瑕疵担保責任期間はどのくらいですか?

A10:「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(通称:品確法)により、新築住宅では「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」に関して、引き渡し後10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。また、2011年の最高裁判決(別府マンション事件)では、雨漏りなどの瑕疵には民法の不法行為責任が問われる可能性が示され、その時効は20年であると判断されました。つまり、雨漏り瑕疵は最長で20年にわたって責任を追及される可能性があります。中古住宅の場合は、契約内容や築年数により期間が異なるため、売買契約書をよく確認することが重要です。

まとめ&今すぐ出来る3アクション

雨漏りは、建物の信頼を失う最大の要因であり、「あってはならないこと」とされています。しかし、現実には多くの住宅で発生しており、その対策は決して簡単ではありません。応急処置はあくまで一時的な対応であり、根本原因の特定と修理には専門的な知識と技術、そして時間が必要です。

今すぐ出来る3アクション

「プロ仕様応急キット」の準備と確認:本ガイドで紹介したような防水シート、防水テープ、シーリング材、バケツ、懐中電灯などのアイテムを緊急用にまとめ、いつでも使える場所に保管しておきましょう。いざという時に慌てずに対応できるよう、定期的に中身を確認し、補充・買い替えを行うことが重要です。

建物の定期的点検と記録:日頃から、屋根、外壁、バルコニー、窓周りなど、雨水浸入の可能性が高い箇所を定期的に目視で確認し、ひび割れ、剥がれ、苔の発生、シーリングの劣化がないかチェックしましょう。特に、落ち葉の堆積による排水不良は雨漏りの原因となるため、軒樋やバルコニーのドレンの清掃をこまめに行うことが推奨されます。異常を発見した際は、写真やメモで記録に残しておくことで、後々の専門家による診断の際に役立ちます。

信頼できる専門業者を把握する:万が一の事態に備え、NPO法人雨漏り診断士協会に登録している専門家や、地域の信頼できる修理業者を事前に調べておきましょう。無料診断を過度にアピールする業者や、不安を煽るような業者には注意し、誠実で適切な解決策を提示してくれる業者を選ぶことが大切です。