雨樋システムの中でも特に重要な役割を果たすのが「集水器」です。集水器は軒樋と竪樋をつなぐ接続部分として、屋根から流れてきた雨水を効率的に排水する役割を担っています。このパーツが正しく機能しないと、雨水があふれて外壁や建物の基礎にダメージを与える可能性があります。

本記事では、雨樋集水器の基本的な仕組みから、適切な選び方、設置方法、メンテナンス方法まで詳しく解説します。DIYでの設置を検討している方から、業者選びで悩んでいる方まで、実践的な情報をお届けします。正しい知識を身につけることで、建物を長期間雨水被害から守ることができるでしょう。

雨樋集水器の基本的な役割

雨樋集水器は雨樋システム全体の中で重要な中継地点として機能します。屋根から軒樋、集水器、竪樋へと続く雨水排水の流れにおいて、効率的な排水を実現するための要となる雨樋パーツです。

軒樋と竪樋をつなぐ接続機能

集水器の最も基本的な役割は、軒樋から流れてきた雨水を集約し、竪樋へと導くことです。軒樋は屋根の端に沿って水平に設置されており、屋根面積全体から集まった雨水を受け止めています。この雨水を効率的に一箇所に集めるのが集水器の重要な機能となります。

集水器は箱型の形状をしており、軒樋の終端部分に設置されます。内部には雨水がスムーズに流れるよう設計された構造があり、雨水排水を滞りなく竪樋へ送る仕組みになっています。この接続部分が適切に機能することで、雨樋システム全体の排水能力が決まります。

また、集水器は軒樋と竪樋の角度や位置の違いを調整する役割も果たしています。建物の構造上、軒樋と竪樋が直線的につながらない場合でも、集水器内部の設計により水流を適切に方向転換させることができます。

雨水の効率的な集約と排水

屋根の面積が大きい建物では、短時間で大量の雨水が軒樋に流れ込みます。集水器はこの大量の雨水を一時的に受け止め、竪樋の排水能力に合わせて調整しながら排水する機能を持っています。この調整機能により、雨水のオーバーフローを防ぎ、安定した排水を実現しています。

集水器内部の容量設計も重要な要素です。適切な容量があることで、豪雨時の一時的な水量増加にも対応できます。容量不足は雨水があふれる原因となるため、屋根面積と降雨量を考慮した適切なサイズ選定が必要です。

さらに、集水器は雨水に含まれる落ち葉やゴミを一時的に捕捉する機能も持っています。これにより、竪樋の詰まりを防ぎ、雨樋システム全体の機能維持に貢献しています。ただし、この機能を維持するためには定期的な清掃が欠かせません。

建物保護への重要な貢献

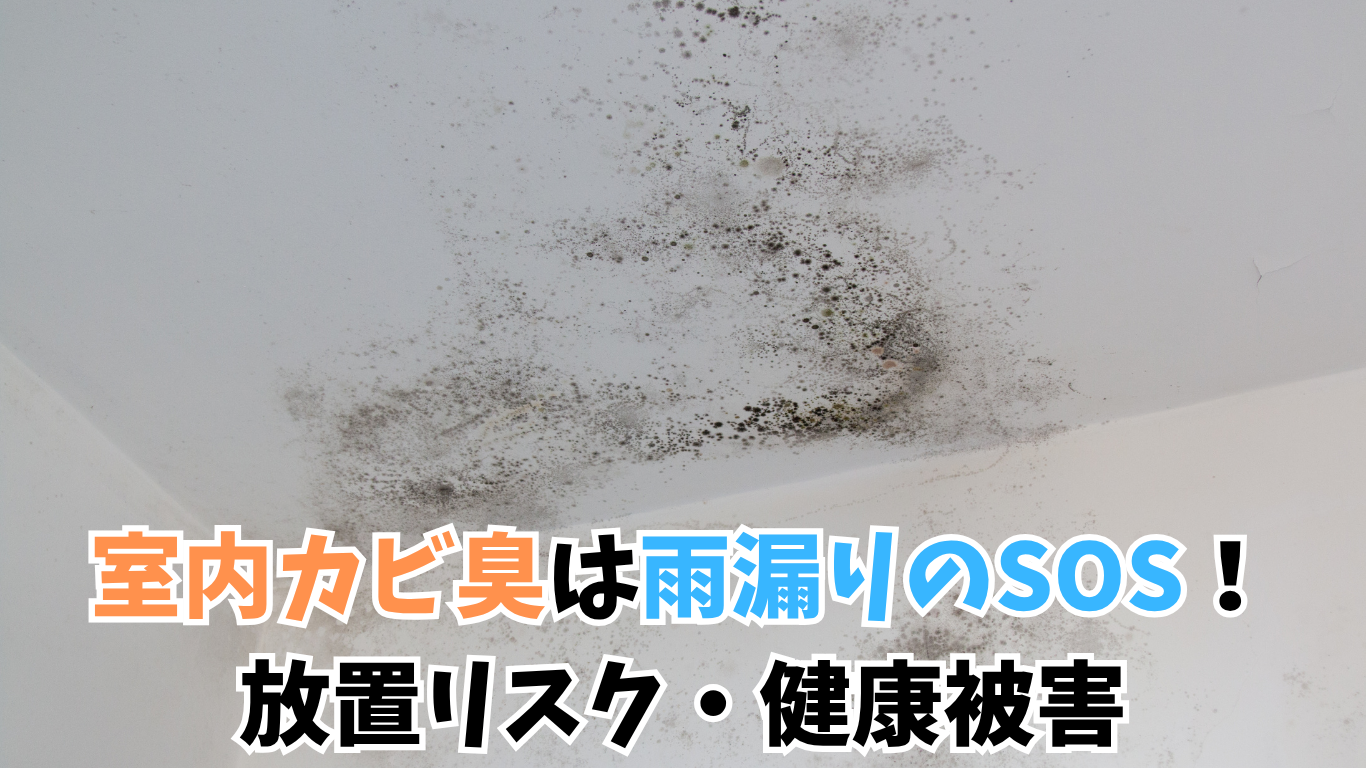

集水器が正しく機能することで、建物の外壁や基礎部分への浸水被害を防ぐことができます。雨水が適切に排水されないと、外壁に沿って流れ落ち、基礎部分に浸透して建物の構造的な劣化を引き起こす可能性があります。特に木造建築では、湿気が長期間にわたってたまることで、シロアリが発生しやすい環境となるため注意が必要です。

また、集水器の機能不全による雨水のオーバーフローは、地面のえぐれや土壌流出の原因となります。建物周辺の地盤が不安定になることで、基礎の沈下や傾きなどの深刻な問題につながる恐れがあります。適切な雨水処理は建物の長寿命化に直結する重要な要素です。

さらに、集水器による適切な雨水管理は、建物内部への雨漏り防止にも貢献します。外壁や屋根に過度な水分負荷がかからないことで、防水機能の劣化を遅らせ、建物全体の防水性能を維持することができます。

雨樋集水器の種類と特徴

雨樋集水器には材質や形状によってさまざまな種類があります。建物の用途や予算、デザイン性などを考慮して、最適なタイプを選択することが重要です。それぞれの特徴を理解することで、長期的に満足できる選択ができるでしょう。

材質による分類と特性

雨樋集水器の主な材質には、樹脂製(ポリ塩化ビニル)と金属製があります。樹脂製は軽量で加工しやすく、コストパフォーマンスに優れているのが特徴です。耐食性も高く、酸性雨などの影響を受けにくいため、メンテナンスの頻度を抑えることができます。また、カラーバリエーションが豊富で、建物の外観に合わせた色を選択することが可能です。

金属製の集水器では、ガルバリウム鋼板やステンレス製が主流となっています。金属製は耐久性に優れ、強風や積雪などの外的負荷に対する耐性が高いのが特徴です。金属製は耐久性比較において優秀ですが、重量があるため支持金具の強化が必要になる場合があります。

最近では、樹脂と金属の複合材料を使用した集水器も登場しています。これらは両材質の利点を活かしつつ、弱点を補完する設計となっており、高い性能と経済性を両立させています。ただし、比較的新しい素材のため、長期間の使用実績がまだ少なく、耐久性については今後の検証が求められます。

形状とデザインのバリエーション

一般的な集水器は箱型の形状をしていますが、建物のデザインや機能要件に応じてさまざまな形状があります。標準的な角型集水器は設置が簡単で、メンテナンス性も良好です。内部構造がシンプルなため、詰まりの除去や清掃作業を効率的に行うことができます。

デザイン住宅や意匠性を重視する建物では、円形や楕円形の集水器が採用されることもあります。これらは外観の美しさを追求した設計になっており、建物全体のデザインコンセプトとの調和を図ることができます。ただし、形状が複雑になるほど清掃作業が困難になる傾向があります。

また、屋根形状との相性も考慮する必要があります。切妻屋根、寄棟屋根、片流れ屋根など、それぞれの屋根形状に適した集水器の設計があります。屋根形状に合わない集水器は排水効率が低下する可能性があるため、専門的な知識に基づいた選択が重要です。

容量とサイズの選択基準

集水器の容量は、屋根面積と地域の降雨量データに基づいて決定する必要があります。日本では地域によって年間降雨量や短時間降雨強度が大きく異なるため、設置地域の気象条件を詳しく調査することが重要です。一般的な住宅では、屋根面積100㎡あたり1L程度の容量が目安とされています。

容量が不足すると豪雨時にオーバーフローが発生し、雨水が外壁に流れて建物にダメージを与える可能性があります。一方、過大な容量の集水器は設置コストが高くなり、外観のバランスも悪くなります。適切な容量計算により、機能性と経済性のバランスを取ることが重要です。

また、将来的な気候変動による降雨パターンの変化も考慮する必要があります。近年、短時間で大量の雨が降るゲリラ豪雨が増加傾向にあるため、従来の基準より余裕を持った容量設計が推奨されています。地域の建築基準や専門業者の助言を参考に、安全率を考慮した容量選択を行いましょう。

集水器の正しい選び方

雨樋集水器を選ぶ際は、建物の特性や環境条件を総合的に判断する必要があります。単純にサイズや価格だけで決めるのではなく、長期的な性能や維持管理のしやすさも重要な判断基準となります。

建物条件に応じた材質選択

建物が建っている場所や周囲の環境によって、集水器に適した材質は異なります。海岸に近い地域では塩害の影響があるため、耐食性に優れた樹脂製や特殊コーティングを施した金属製が適しています。塩化ビニル製の集水器は塩害に強く、長期間にわたって性能を維持することができます。

寒冷地では凍結融解の繰り返しによる材質への影響を考慮する必要があります。金属製は熱伝導率が高いため急激な温度変化に対応できますが、樹脂製は低温で脆くなる可能性があります。地域の気候特性に適した材質選択により、トラブルの発生を最小限に抑えることができます。

風の強い地域では、集水器がしっかり固定されていることも大切です。軽量な樹脂製は風圧による影響を受けやすいため、支持金具の強化や設置方法の工夫が必要です。一方、重量のある金属製は風圧に対する安定性は高いものの、建物構造への負荷を十分に検討する必要があります。

屋根面積と排水能力の計算

集水器の選択において最も重要なのが、屋根面積に対する適切な排水能力の確保です。屋根面積の計算では、水平投影面積を基準とし、屋根の傾斜や形状による係数を考慮します。複雑な屋根形状の場合は、専門的な計算が必要になることもあります。

地域の降雨強度データも集水器を選択する際の重要な基準となります。地域別の降雨強度データを参考に、10年確率降雨や50年確率降雨に対応できる能力を確保することが推奨されています。特に近年は異常気象が増加しているため、従来の基準より高い排水能力を持つ集水器の選択が安全です。

竪樋の排水能力との整合性も確認が必要です。集水器の容量が大きくても、竪樋の排水能力が不足していると全体の排水性能は向上しません。雨樋システム全体のバランスを考慮した選択により、効率的な雨水処理を実現できます。

コストパフォーマンスの評価

集水器の選択では初期費用だけでなく、長期的な維持管理費用も含めた総合費用で判断することが重要です。安価な製品は初期投資を抑えられますが、耐久性が低く頻繁な交換が必要になる可能性があります。一方、高品質な製品は初期費用が高くても、長期的には経済的になることがあります。

メンテナンス性も重要なコスト要因の一つです。清掃しやすい形状や構造の集水器は、定期的なメンテナンス費用を抑えることができます。また、部品の入手しやすさや修理の容易さも長期的なコストに影響します。一般的な規格品は部品供給が安定しており、修理費用も抑えられる傾向があります。

設置工事費用も材質や形状によって変わります。軽量で加工しやすい樹脂製は工事費用を抑えられますが、重量のある金属製は支持構造の強化が必要になることがあります。総合的な費用対効果を検討して、最適な選択を行いましょう。

メンテナンスと清掃方法

雨樋集水器の長寿命化と安定した機能維持には、定期的なメンテナンスが欠かせません。適切なメンテナンス方法を実践することで、トラブルの早期発見と予防が可能になり、修理費用相場を抑えることができます。

定期点検のポイント

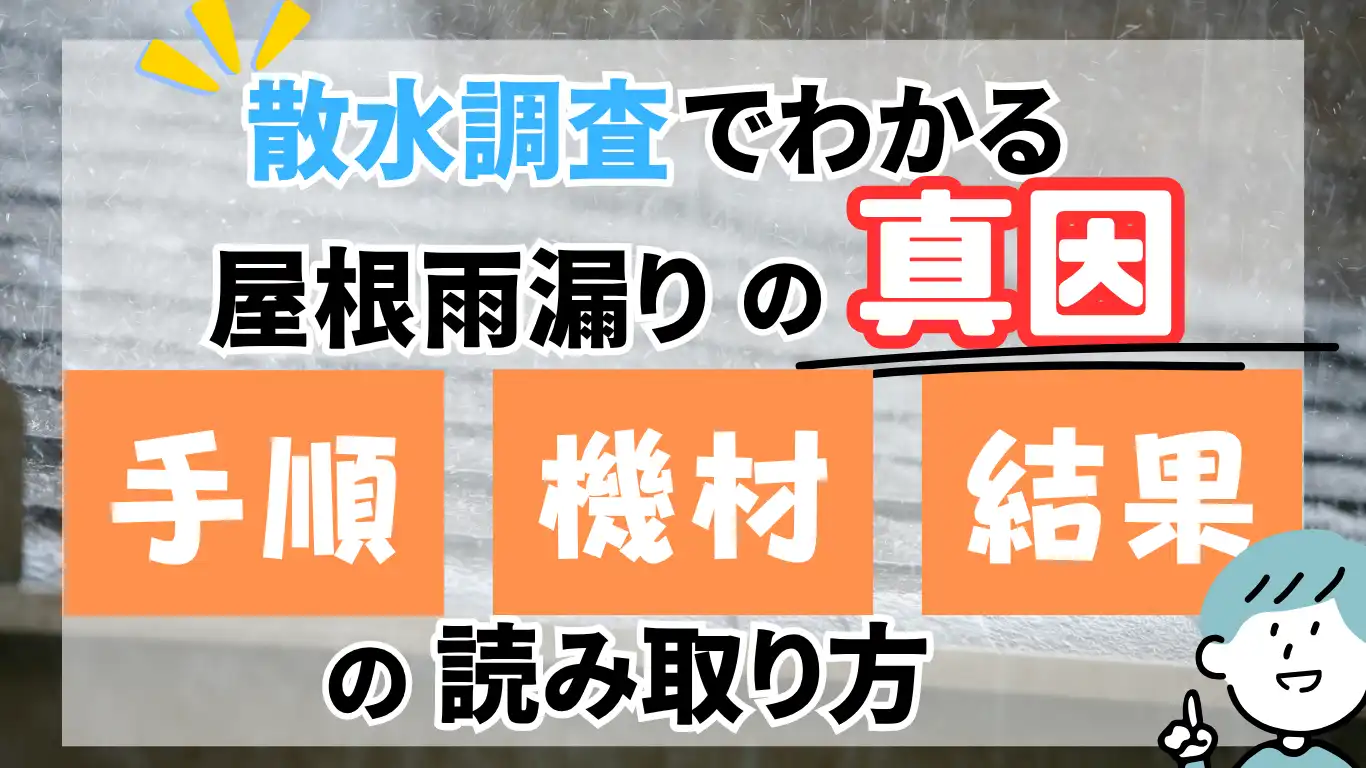

集水器の点検は季節の変わり目や大雨の後に実施することが効果的です。目視による外観チェックでは、ひび割れ、変形、色あせなどの劣化症状を確認します。特に接続部分や角部は応力が集中しやすく、劣化が進行しやすい箇所のため重点的に点検する必要があります。

機能面の点検では、実際に水を流して排水状況を確認します。水の流れが悪い場合や異常な音がする場合は、内部に詰まりや損傷がある可能性があります。また、集水器周辺の地面に水たまりができている場合は、オーバーフローや漏れが発生している兆候として注意が必要です。

支持金具や固定部分の点検も重要な項目です。ネジの緩みや金具の腐食、変形などがないかを確認し、必要に応じて締め直しや交換を行います。早期発見による予防的メンテナンスが、大きなトラブルを未然に防ぐ最も効果的な方法です。

効果的な清掃手順

集水器の清掃は安全を最優先に、適切な手順で実施することが重要です。作業前には必ず安定した足場を確保し、滑りにくい靴を着用します。清掃に必要な道具として、手袋、バケツ、ブラシ、ホース、ゴミ袋などを準備します。作業は天候の良い日を選び、風の強い日や雨天時は避けましょう。

清掃作業では、まず集水器内部に溜まった落ち葉やゴミを手で取り除きます。詰まり対策として、大きなゴミを先に除去することで、後の水洗い作業が効率的に行えます。ゴミを取り除いた後は、ブラシを使って内壁を清掃し、付着した汚れや藻類を除去します。

仕上げの水洗いでは、上部から下部に向かって順番に水を流し、汚れを完全に洗い流します。この際、排水の流れを確認し、詰まりがないことを確認します。掃除の頻度と方法の統一により、効率的で効果的なメンテナンスを継続できます。

トラブル予防と早期対応

集水器のトラブル予防では、詰まりの原因となる要素を事前に取り除くことが重要です。建物周辺の樹木の剪定により落ち葉の量を減らし、屋根への影響を最小限に抑えます。また、台風や強風の後は、飛来物による損傷がないかを速やかに点検しましょう。

小さな不具合を発見した場合は、早期の対応により大きなトラブルを防ぐことができます。軽微なひび割れには適切な補修材を使用し、緩んだ固定具は速やかに締め直します。ただし、構造的な損傷や複雑な修理が必要な場合は、専門業者への相談が安全で確実です。

予防的なメンテナンスとして、年に2回程度の専門点検を受けることも効果的です。専門業者による点検では、気づきにくい初期の劣化や構造的な問題を発見できます。プロによる定期点検は長期的な安心を提供し、突発的な修理費用を抑える効果があります。

DIY設置方法の詳細手順

雨樋集水器のDIY設置は適切な知識と準備があれば可能ですが、安全性と施工品質を確保するため、詳細な手順の理解が必要です。作業の各段階で重要なポイントを押さえることで、プロレベルの仕上がりを目指すことができます。

必要な工具と材料の準備

DIY設置を成功させるには、適切な工具と材料の準備が不可欠です。基本工具として、電動ドリル、水準器、メジャー、マーキング用ペン、のこぎり、プライヤー、ドライバーセットを用意します。安全装備として、安全帯、ヘルメット、滑り止め付き作業靴、手袋も必須アイテムです。

材料面では、集水器本体に加えて、専用の接着剤、防水コーキング剤、支持金具、固定用ネジ、シール材などが必要です。材質に応じた専用の接着剤の使い方を事前に確認し、適切な製品を選択することが重要です。また、予備の部材を用意しておくことで、作業中のトラブルに対応できます。

作業環境の整備も重要な準備項目です。安定した足場や脚立を確保し、工具や材料を整理して配置します。十分な準備が作業効率と安全性を向上させるため、事前の計画立案に時間をかけることが大切です。

測定と位置決めの手順

正確な測定と位置決めは、集水器の性能を左右する重要な工程です。まず、軒樋の長さと勾配を測定し、集水器の設置位置を決定します。軒樋は集水器に向かって適切な傾斜を持つ必要があるため、水準器を使用して現在の勾配を確認し、必要に応じて調整を行います。

竪樋との接続位置も正確に測定する必要があります。建物の外壁との距離、地面からの高さ、隣接する構造物との関係などを総合的に考慮し、最適な位置を決定します。測定結果をもとに、集水器の中心線や固定点をマーキングし、作業の基準点を明確にします。

位置決めの段階では、将来のメンテナンスが容易に行えるように考慮することが重要です。清掃や点検作業が安全に行えるよう、周辺の障害物や作業スペースを確認します。正確な位置決めが後の作業品質に大きく影響するため、十分な時間をかけて慎重に行いましょう。

実際の取り付け作業

集水器の取り付け作業では、まず支持金具の固定から始めます。建物の構造材に確実に固定できるよう、適切なアンカーやネジを選択し、規定のトルクで締め付けます。金具が水平・垂直になるよう確認し、集水器が正しい角度で設置されるよう調整を行います。

軒樋との接続では、端部の加工と接合が重要な作業となります。集水器のサイズに合わせて軒樋を切断し、バリを除去して滑らかな接合面を作ります。接着剤を均等に塗布し、指定時間内に接合を完了します。接合部には防水コーキング剤を施工し、完全な水密性を確保します。

竪樋との接続も同様に、正確な位置合わせと確実な固定が必要です。接続部の垂直性を確認し、排水がスムーズに行われるよう調整します。全ての接続が完了したら、バケツなどで水を流し込み、排水の様子を確認するテストを行います。最終テストで施工品質を確認し、問題があれば即座に修正を行いましょう。

設置方法と施工手順

雨樋集水器の設置は正確な位置決めと適切な施工手順が重要です。設置の質が雨樋システム全体の性能を左右するため、基本的な手順を理解し、安全で確実な施工を行う必要があります。

設置前の準備と位置決め

集水器の設置作業を始める前に、建物の図面や現地調査により最適な設置位置を決定します。軒樋の傾斜方向や竪樋との接続位置、建物の構造などを総合的に検討し、雨水が効率的に流れるルートを設計します。また、設置後のメンテナンスがしやすいように、位置を決めることも非常に重要です。

必要な工具と材料を事前に準備することで、作業効率と安全性を向上させることができます。基本的な工具として、水準器、メジャー、ドリル、のこぎり、プライヤーなどが必要です。材料面では、集水器本体、支持金具、ネジ類、防水コーキング剤、接着剤などを用意します。

安全対策も設置前の重要な準備項目です。高所作業となるため、安定した足場の確保や安全帯の使用が必須です。作業前の安全確認は事故防止の基本となるため、天候条件や周辺環境も含めて総合的な安全判断を行いましょう。

軒樋との接続作業

軒樋と集水器の接続は、雨樋システムの要となる重要な作業です。まず、軒樋に適切な傾斜がついているかを水準器で確認します。一般的には1mあたり3〜5mmの勾配が必要とされており、この傾斜調整により雨水がスムーズに集水器へ流れるようになります。

軒樋の端部を集水器のサイズに合わせて加工し、確実な接続を行います。樹脂製の場合は専用の接着剤を使用し、金属製の場合はネジやリベットによる機械的接続を行います。接続部分の隙間には防水コーキング剤を施工し、雨水の漏れを防止します。

接続完了後は、実際に水を流して動作確認を行います。軒樋から集水器への水流がスムーズで、漏れや詰まりがないことを確認します。接続部の水密性確保は長期安定性の鍵となるため、十分な時間をかけて検査を行うことが重要です。

竪樋との固定と調整

集水器と竪樋の接続では、垂直性と固定強度の確保が重要です。竪樋は建物の外壁に沿って垂直に設置されるため、集水器からの排水が確実に竪樋に導かれるよう、正確な位置合わせを行います。接続部分には適切なシール材を使用し、雨水の漏れを防止します。

竪樋の支持金具は建物の構造に応じて適切な間隔で設置します。一般的には2〜3m間隔での固定が推奨されており、風圧や積雪荷重に対する十分な耐力を確保します。支持金具の取り付けには、建物の外壁材に適したアンカーやネジを使用することが重要です。

設置完了後は、集水器から竪樋への排水テストを実施します。大量の水を流して排水能力を確認し、接続部からの漏れや竪樋の振動がないことを検査します。最終的な動作確認で施工品質を保証することにより、長期間にわたって安定した性能を維持できます。

専門業者選びのポイント

雨樋集水器の設置や修理を専門業者に依頼する場合は、技術力と信頼性を兼ね備えた業者選びが重要です。適切な業者選びのポイントを理解することで、満足度の高い工事結果と長期的な安心を得ることができます。

業者の技術力と実績確認

専門業者の技術力を評価する際は、雨樋工事の専門資格や認定の有無を確認することが重要です。建築板金技能士や屋根工事技士などの国家資格を持つ技術者が在籍している業者は、高い技術水準が期待できます。また、業界団体への加盟状況も、技術力と信頼性の指標となります。

過去の施工実績と事例も、業者を選ぶ上で重要な判断材料となります。同様の建物タイプや規模での施工経験が豊富な業者は、的確な提案と確実な施工が期待できます。可能であれば、実際の施工現場を見学させてもらい、仕上がりの品質や細部への配慮を確認することも有効です。

技術的な質問への回答能力も業者の実力を測る指標となります。集水器の選定理由、施工方法の詳細、メンテナンス方法などについて、専門的で具体的な説明ができる業者は信頼できます。技術的な対話能力が業者の質を示す重要な要素となるため、初回相談時に詳しく質問してみましょう。

見積もりと契約内容の検討

複数業者から見積もりを取得し、内容を詳細に比較検討することが重要です。見積書では、材料費、工事費、諸経費の内訳が明確に記載されているかを確認します。曖昧な項目や一式計上が多い見積書は、後でトラブルの原因となる可能性があります。使用する材料の品番や仕様が、具体的に書かれているかも確認しましょう。

価格だけでなく、工事内容の範囲と品質も重要な比較項目です。安価な見積もりでも、必要な工程が省略されていたり、低品質な材料が使用されていたりする場合があります。適正な価格設定で、包括的な工事内容を提供する業者を選択することが、長期的な満足につながります。

契約条件では、工事期間、保証内容、アフターサービスの詳細を確認します。工事中の事故や損害に対する保険加入状況も重要な確認事項です。明確な契約条件が双方の安心を確保するため、疑問点は契約前に必ず解決しておきましょう。

アフターサービスと保証体制

施工後の保証期間と保証範囲は、業者選択の重要な基準となります。一般的に、材料については1〜3年、施工については1〜2年の保証が標準的です。保証期間中の不具合に対する対応方法や費用負担についても、事前に確認しておきましょう。

定期点検サービスの有無も長期的な安心に関わる要素です。施工後一定期間での無料点検や、有償でのメンテナンスサービスを提供する業者は、継続的なサポート体制が整っていると評価できます。特に雨樋システムは定期的なメンテナンスが重要なため、長期的なサポート体制があると、より安心して使い続けることができます。

緊急時の対応体制も確認すべき項目です。台風や大雨による突発的なトラブルに対して、迅速に対応できる体制が整っている業者は信頼性が高いといえます。充実したアフターサービスが長期安心の基盤となるため、契約前に詳細を確認し、書面で保証内容を残しておきましょう。

まとめ

雨樋集水器は建物の雨水排水システムにおいて中核的な役割を果たす重要なパーツです。軒樋と竪樋を効率的につなぎ、屋根からの雨水を適切に処理することで、建物の外壁や基礎を水害から守っています。適切な集水器の選択と設置により、長期間にわたって安定した排水性能を維持することができます。

集水器選びでは、建物の条件や環境に応じた材質選択、屋根面積に対応した容量設定、長期的なコストパフォーマンスの検討が重要です。設置作業では正確な位置決めと確実な接続により、システム全体の性能を最大化できます。DIYでの設置も可能ですが、安全性と施工品質を重視する場合は専門業者への依頼が推奨されます。継続的なメンテナンスにより、集水器の機能を長期間維持し、建物を雨水被害から効果的に保護することができるでしょう。