停電・感電・転落の回避、まずやる3つ

雨漏りを発見した場合、最も重要なのは「原因特定」と「記録」です。雨漏りの浸入箇所は、水染みが現れた場所と水平方向に1m以上離れている可能性もあり、安易なシーリング補修は根本原因の特定を遅らせ、木部の腐朽やシロアリ被害といった二次被害を拡大させます。

プロに修理を依頼する際も、瑕疵担保責任(新築の場合は構造・防水で最低10年)や、設計上の「雨仕舞い」(水の逃げ道)の基本を理解し、見積もりの妥当性を自分で判断できる段取りをすることが、再発防止の鍵となります。

⚠️ 安全確保の最重要事項(DIY禁止領域)

雨漏り修理や原因特定は、屋根や外壁といった高所で行われることが多く、転落や感電の危険が伴います。

・高所作業(屋根・足場)は絶対に避ける:労働災害の法則である「ハイリッヒの法則」は、大きな事故の裏には多くの「ヒヤリ・ハット」が潜んでいることを示唆しており、足場を組まない高所作業は非常に危険です。屋根や高所の点検、応急処置は、必ず専門知識と適切な足場を持つ業者に依頼してください。

・電気・ガス設備の感電回避:水濡れ箇所がコンセントや照明器具に近い場合、直ちにブレーカーを落とし、電気技師に相談してください。

まずやるべき緊急対応3ステップ(30分以内の室内保全)

水の受け止めと隔離

- ・水が滴る真下にバケツや容器を置き、床や家具への直接的な水濡れを防ぎます。

- ・濡れた部分(床、壁紙など)を隔離し、家具などを移動させて、被害拡大を防ぎます。

初期記録の徹底

- ・雨漏りが始まった日時、雨量(強い/弱い)、風向きを詳細にメモします。

- ・水染みの位置(天井のどのあたりか)や、滴る状況を写真や動画で記録します。この記録は、後の原因特定や火災保険申請、業者との交渉において最も重要な証拠となります。

業者への連絡と契約・保証書の確認

- ・すぐに業者に連絡し、訪問日時を調整します。

- ・新築時の図面や保証書を確認し、瑕疵担保責任期間内(10年以内)でないかを確認します。

雨仕舞いの基礎(一次/二次防水・水の通り道)

雨仕舞い(あまじまい)=建物を雨水から守るための水の逃げ道設計。住宅は、「一次防水」と「二次防水」の二重の仕組みで雨水の浸入を防いでいます。

一次防水と二次防水

一次防水(水の遮断):

雨水を最初に防ぐ役割を果たします。屋根材(瓦、スレート、金属板)や外壁材(サイディング、モルタル)がこれにあたります。また、開口部や継ぎ目に使用されるシーリング材も一次防水の一部です。

二次防水(水の排出):

一次防水を突破し、外壁や屋根材の裏側に浸入した雨水を、建物内部に浸入させずに外部へ速やかに排出する仕組みです。主に、下葺き材(ルーフィング)や透湿防水シートがこの役割を担います。

二次防水の重要性:

シーリング材の耐久性は5〜10年程度であり、経年劣化によって雨水の浸入は避けられません。したがって、二次防水が確実に機能することが、長期的に雨漏りを防ぐための鍵となります。

下葺き材(ルーフィング)の施工原則

下葺き材には、アスファルトルーフィング940(1㎡あたり940g以上)などが一般的に使用されます。

- 1. 流れに沿って重ねる:水の浸入を防ぐため、水が流れる方向(勾配の下側)から水上に向かって重ねて貼ることが基本です。水の流れに逆らって貼ることは、現場での技術的なミスであり、将来必ず問題を引き起こします。

- 2. 重なり寸法:下葺き材の重なり幅は、水の流れ方向で100mm以上、横方向で200mm以上が標準とされています。

- 3. 弱点部位の増し張り:軒先、谷樋、棟、トップライト、壁との取り合いなどの雨漏りリスクが高い部位では、下葺き材を二重張りにしたり、粘着性のある改質アスファルトルーフィングなど、高性能なシートで増し張り(補強)する個別対策が必要です。

外壁通気工法(水の逃げ道)

外壁通気工法は、外壁材(サイディングなど)と建物の躯体の間に通気層(空気の通り道)を設ける工法です。

- ・機能:外壁を通過して浸入した雨水(二次防水)や、室内から壁内に浸透した水蒸気(湿気)を外部へ排出し、壁内部の腐朽や結露を防ぎます。

- ・防水上の優位性:通気層がない直張り工法の場合、浸入した雨水がシャットアウトできなければ、雨漏りとなります。通気工法であれば、水が速やかに排出され乾燥するため、耐久性の向上に大きく貢献します。

症状→原因仮説マップ(天井シミ位置/雨量/風向で当たりを付ける早見表)

雨漏り原因の特定は、「シミの場所」と「雨の状況」から原因部位に当たりを付ける(原因の仮説を立てる)ことが出発点です。

浸入箇所と発生箇所のズレ

雨漏りの浸入箇所は、水染みが現れる発生箇所(天井、壁など)の真上とは限らず、水が構造材や下地材を伝って流れるため、水平方向に移動していることが非常に多いです。

《症状→原因仮説マップ表》

| 症状・状況 | 発生箇所 | 関連する原因仮説(危険部位) | 原因特定時の着眼点 |

|---|---|---|---|

| 強い雨や台風時のみに発生 | 天井、壁上部、窓上部 | 屋根と壁の取り合い、軒の出がない/片流れ屋根、パラペット(笠木や立ち上がり部)、谷樋の劣化/詰まり。 | 風向き、普段水が溜まる箇所がないか。 |

| 雨が止んだ後も、しばらく滴る | 天井、壁上部 | 建物内部の滞留、断熱材や木部が水を吸い込んでいる、防水シートの破損。 | 水が木材のアクを溶かし、茶色いシミとして現れることが多い。 |

| サッシや窓台の下部 | 窓枠下部、じゅうたん、床 | サッシ周辺のシーリング劣化/施工不良、庇(ひさし)の水切り不良、輸入サッシの下枠部、サッシ上部の排気口からの浸水。 | シーリングのひび割れやプライマー不良、防水テープの施工方法。 |

| バルコニー直下の天井/壁 | 1階または2階の天井/壁 | 笠木(ビス穴、ジョイント)、排水ドレンの詰まり/接合部、FRP防水の立ち上がり不足(120mm以下)。 | バルコニーの床が室内と同じ高さになっていないか。 |

| 冬の乾燥した晴れた日に発生 | 窓際、水回りから離れた壁、天井隅 | 結露(断熱材の欠損、通気不足)。 | 時間帯(朝方)、温度差、湿度の状況を確認する。 |

| 入居後数カ月でシミ | 構造躯体・防水部分 | 施工不良や設計ミス(瑕疵担保責任10年以内)。 | 記録を揃え、早急に業者または専門家に相談。 |

原因特定5ステップ(聞き取り→室内→小屋裏→外装→散水試験/非破壊優先)

原因特定は、経験則だけではなく、科学的な記録と調査に基づいて進める必要があります。非破壊検査(目視や赤外線)を優先し、最終手段として散水試験を行います。

情報収集と聞き取り(初期対応)

前述の初期記録(日時、風向、雨量)と、過去の工事履歴、保証書、設計図書を準備します。

室内からの目視点検(シミ・カビ・異音)

シミやカビの有無だけでなく、「きしみ」や「異音」など、建物構造や設備の異変がないかチェックします。

- ・配管周り:給排水、電気、冷暖房(エアコン)の配管が壁や床を貫通する箇所は、水の通り道になりやすいため、重点的に点検します。

小屋裏・床下の点検(隠れた部分の確認)

雨漏りの二次被害の多くは、この隠れた部分で進行します。

- ・小屋裏:天井の点検口から入り、野地板や垂木に雨染みの痕跡がないか確認します。断熱材が濡れて変色・脱落していないかチェックします。

- ・床下:床下換気口や点検口から、土台や大引(おおびき)などの構造材の腐朽や、シロアリの巣や蟻道がないかを確認します。

外装の目視点検(劣化・欠損の確認)

- ・シーリング:サイディングの目地やサッシ周りのシーリング材に、剥離やひび割れ、切り目がないか確認します。シーリング材の劣化は、雨漏りの大きな原因の一つです。

- ・屋根の弱点部位:軒、谷樋、パラペット、サッシ周り、配管貫通部など、特に納まりが複雑な部位の状況(板金の変形、防水テープの有無など)をチェックします。

散水試験(原因の特定)

専門家に依頼し、再現性のある形で雨漏りの浸入箇所を特定する最も確実な方法です。

- ・非破壊調査の限界:外装材を剥がすなどの破壊的な調査の前に、散水試験を実施します。

- ・手順:浸入の可能性がある箇所に水をかけ、室内側で水が流れ出すのを待ちます。浸入箇所を絞るため、水をかける箇所を限定し、順番に行います。

- ・留意点:浸入箇所は真上とは限らず、水をかけ始めてから室内に水が現れるまで時間がかかる(数十分〜数時間)場合があることを理解しておく必要があります。

《原因特定フローチャート》

雨漏り発生

↓

1. 緊急対応&記録 (日時, 風向, シミ位置)

↓

2. 室内チェック (シミ、カビ、床下/小屋裏の目視)

↓ (異常発見?)

Y → 3. 専門家へ相談・詳細調査 (図面持参)

N → 3. 外装チェック (屋根、壁、シーリング、危険部位)

↓ (浸入箇所が絞れたか?)

Y → 4. 散水試験 (狭い範囲で、順番に)

N → 専門家による赤外線調査など非破壊検査の検討

↓

5. 原因特定 → 根本修理工法の選定

屋根材・部位別の典型原因(瓦・スレート・金属/谷樋・棟板金・天窓・笠木・配管)

雨漏りしやすい部位には、構造上、水が集まりやすい、または納まりが複雑で施工ミスが起こりやすいという共通点があります。

屋根の弱点部位

谷樋(たにどい)の劣化と下葺き材の役割

谷樋は、二つの屋根の面が集まる箇所であり、大量の雨水が集中します。

- ・原因:昔の銅製谷樋は、酸性雨などにより経年で穴が開きやすい。瓦屋根の場合、瓦の下に敷かれた土が谷樋部分に溜まり、水が溢れる原因となることもあります。

- ・対策:谷樋周辺は、下葺き材(ルーフィング)を幅500mmを2重張りにするなど、特に強固な増し張りが必要です。

棟板金と貫板

屋根の頂上部である棟は、金属製の板金と、その下地の木材(貫板)で構成されています。

- ・原因:板金を固定している釘やビスが緩むと、板金が浮き上がり、雨水が貫板を濡らします。貫板が腐食すると、板金が強風で飛散する原因にもなります。

- ・対策:定期的な点検と、貫板の交換時に適切な固定と防水処理を行う必要があります。

軒の出がない屋根(軒ゼロ・片流れ)

軒の出が短い(300mm未満)、または軒ゼロの住宅は、デザイン上人気ですが、雨漏りリスクは非常に高いです。

- ・原因:強風や台風の際に雨が下から吹き上げ、軒先と外壁の取り合い部分(ケラバ、破風板)から雨水が浸入しやすくなります。軒の出が600mm以上あれば問題ない場合が多いです。

- ・対策:屋根と外壁の取り合い部に「捨てフェルト」や「壁止まり役物」などを用いて、二次防水を強化することが必須です。

外装の弱点部位

パラペット(笠木)周り

パラペットは、屋根の周囲に立ち上がった低い壁の部分です。

- ・原因:水が溜まりやすく、笠木のジョイント部や、笠木を固定するためのビス穴から雨水が浸入し、下地の木材を腐食させます。

- ・対策:笠木の下には、天端からの水が内部に入らないよう、防水シートの立ち上がりを確保し、固定には防水性の高い金具や、穴を開けない工法(CSガードなど)を用います。

- ・原因:屋根面に穴を開けるため、周囲の防水処理が不十分だと雨漏りにつながります。特に現場で造作されたもの(既製品ではないもの)は危険性が高い。

- ・対策:天窓のガラス面の位置が屋根面よりもできるだけ立ち上がっている方が、雨漏り対策として有効です。周囲に防水テープやアスファルトルーフィングの増し張りを行い、適切に防水施工を行います。

- ・水の浸入経路:シーリングのひび割れ、サッシ枠のツバ部分の固定不良、庇の水切りが不十分な箇所などから水が浸入します。

- ・捨てフェルト/防水テープ:サッシ枠下部やシャッターケース下部には、捨てフェルト(防水紙)を建物本体側に差し込み、浸入した水を外部へ排出する二次防水の仕組みが重要です。防水テープはシワや浮きを残さず、ローラーなどで密着させる必要があります。

- ・原因:貫通部の防水処理(防水テープ、シーリング)が不十分な場合、雨漏りの原因となります。煙突や換気トップは屋根の開口部であり、特に雨水の浸入条件が悪くなります。

- ・対策:パイプ類を貫通させる際は、スリーブ管(ツバ付き)を使い、その周りを防水テープで丁寧に施工することが必要です。配管勾配は、必ず室内側から外部へ向けて内高外低にします。煙突周りは、下葺き材の増し張りと、雨水が溜まらないように傾斜をつけた板金を設けて外部に排出する納まりが必要です。

- ・内部結露:室内で発生した水蒸気(風呂、洗面、キッチンなどから発生)が、外壁の断熱材の欠損箇所などを通じて壁内部に入り込み、冷たい外気に触れて液化(結露)します。

- ・二次被害:結露した水分が壁内部に滞留すると、木材の腐朽、カビの発生、ダニの繁殖を招き、建物の耐久性を大きく損ないます。結露水が長時間流れ続けると、土台が濡れて被害が拡大します。

- 1. 水の受け皿と隔離:天井から水が滴る箇所の下にバケツなどを置き、水が飛び散らないように新聞紙などを入れます。家具や電化製品を水濡れ箇所から遠ざけます。

- 2. 記録の継続:雨が強くなったり、風向きが変わったりした際、雨漏りの状況(滴る量、場所)に変化がないか記録し続けます。

-

3. 室内からの保全(可能であれば):

天井裏(小屋裏)に点検口があり、安全に入れる範囲であれば、水が滴っている箇所の真上の野地板(下地材)などに、防水シートやビニールを貼り、一時的に水の流れを変えて排水させることを検討します。ただし、高所での無理な作業は危険です。 - ・高所での作業:高所からの転落は重大な事故につながります。雨天時の屋根への立ち入りは、絶対にやめてください。

- ・原因不明のシーリング:浸入箇所を特定せずに、目に見える外壁の隙間にシーリング材を充填することは、水の逃げ道を塞ぎ、内部の腐食を悪化させる(水が溜まる)原因になります。

- ・不適切な防水テープ使用:防水テープを貼る場合、水の流れに逆らって(下から上へ)貼ってしまうと、水がせき止められて別の箇所に流れたり、テープの浮きやシワから水が浸入したりするリスクがあります。

- ・ワーキングジョイント(サッシ周りなど動きが大きい箇所)では、2面接着(底面を接着しない)とし、追従性を確保します。

- ・ノンワーキングジョイント(動きが少ないコンクリートなど)では、水の通り道を遮断するために3面接着(底面も接着)とします。

- ・バルコニー防水:FRP防水を施工する場合でも、サッシ下端の立ち上がり高さ(最低120mm以上、望ましくは150mm以上)を確保し、水が外壁を伝って内部に浸入しないよう注意が必要です。

- ・長所:既存屋根材の撤去費用がかからないため、工期が短く、費用も抑えられます。

- ・短所:既存の下地が腐食している場合は採用できません。屋根重量が増加するため、建物の耐震性を考慮する必要があります。

- ・長所:下地(構造材)の腐食や傷みを完全にチェックし、修理できるため、根本的な雨漏り解決と耐久性の回復に最も優れています。

- ・短所:費用が高く、工期も長くなります。

- ・「一式」計上の問題:見積書で工事内容が「○○工事 一式」などと曖昧に記載されている場合、数量や単価、使用材料が不透明になり、トラブルの原因となります。

- ・詳細な内訳の要求:業者に対して、使用する材料(ルーフィングの種類、シーリング材の種類)、数量(㎡、m、本)、単価を明確に記載した内訳明細書を必ず求めるべきです。

- 1. 原因特定の精度を比較:業者が雨漏り原因をどの程度深く、正確に特定できているか(例えば、シーリング劣化だけでなく、二次防水の不備にまで言及しているか)を確認します。

- 2. 工法の品質と提案内容:費用が安いからといって、防水対策がシーリングのみに頼っているような提案は危険です。必ず二次防水の強化を含む、根本的な対策を提案している業者を選びます。

- 3. 業者選定のプロセス:技術力のある工務店は、建築士からの紹介や、実際に施工した建物を見せてもらうなど、評判を確認して選びます。

- □ 数量、単価、材料名が「一式」ではなく詳細に記載されているか。

- □ 足場費用が明確に計上され、㎡単価で示されているか。

- □ 雨漏りの原因箇所と、その浸水経路に対する処置が明記されているか。

- □ 提案されている工法が、一次防水と二次防水の両方を考慮しているか。

- □ 使用する防水材(ルーフィング、シーリング、FRPなど)のグレードが明記されているか。

- □ シーリング工事の場合、2面接着/3面接着の使い分けが適切か。

- □ 保証期間と保証内容(特に雨漏りに対する保証期間)が明記されているか。

- □ 見積もりの有効期限と、契約解除時の条件(損害賠償など)に関する記載があるか。

- ・注意点:経年劣化と判断された場合や、災害との因果関係が不明確な場合は適用外です。

- ・申請に必要な記録:発生日時、風向き、被害箇所(屋根材の飛散、笠木の破損など)の写真を詳細に記録することが重要です。

- ・「すぐ直す」に期待しすぎない:信頼できる業者は、すぐに修理するのではなく、十分な時間をかけて原因特定を行う姿勢があります。

- ・コミュニケーションと記録:業者との交渉や指示内容は、必ず記録カードや記録ノートに、日時、場所、内容、結果を記載し、証拠を残します。

- ・設計意図を理解しているか:住宅の構造や「雨仕舞い」の概念を理解せず、見た目の補修しかできない業者では、再発リスクが残ります。

- ・隠蔽部の写真確認:外壁や屋根の下地(ルーフィング、捨てフェルトなど)の工事は、完了すると見えなくなります。業者はこれらの隠蔽部の工事状況を写真で記録し、施主に提出する義務があります。

- ・再度の散水試験:必要に応じて、修理箇所に対して再度の散水試験を行い、完全に止水されているかを確認することが、完了検査の重要なステップとなります。

- ・保証書の発行:修理箇所に対する保証期間と、その範囲を明記した保証書を必ず受け取ります。

- ・設計上の配慮:雨漏りリスクを低減するためには、軒の出を長く設け、パラペットや複雑な屋根形状を避けるなど、設計段階からの配慮が必要です。

-

・定期的なメンテナンス:

・バルコニー:排水ドレンに落ち葉やゴミが詰まらないよう、建築主自身による日常的な点検・清掃を怠らないこと。

・シーリング:耐久年数(5〜10年程度)を目安に劣化状況をチェックし、計画的に打ち替えを行います。 - □ 契約した工法(ルーフィングの重ね枚数、シーリングの接着方法など)通りに施工されているか。

- □ 隠蔽部の施工写真(防水紙や下地材の納まり)を提出してもらったか。

- □ 屋根やバルコニーの排水ドレンにゴミの詰まりや水の滞留がないか。

- □ 外部のビス穴や釘頭が、シーリングや防水材で適切に処理されているか。

- □ 保証書(期間と範囲)を受け取ったか。

天窓(トップライト)

屋根に開けられた天窓は、採光に優れますが、雨漏りの危険部位です。

サッシ周りと庇(ひさし)

サッシ周りは、外壁材とサッシ枠の異種材料が接触する部分であり、シーリングや防水テープの施工にミスが発生しやすいです。

配管・煙突の貫通部

給排水、エアコン、換気ダクト、煙突などが外壁や屋根を貫通する箇所は、構造的な穴となります。

雨漏りvs結露の見分け方(時間帯・温湿度・痕跡・赤外線活用)

雨漏りと結露(けつろ)は、どちらも水濡れやシミとして現れるため混同しやすいですが、原因が外部からの水の浸入か、内部の湿気かという点で根本的に異なります。

結露の発生メカニズム

結露は、高気密・高断熱住宅において、換気不足や断熱材の施工不良が原因で発生しやすくなります。

見分け方のポイント

| 要素 | 雨漏り | 結露 |

|---|---|---|

| 発生時期 | 雨天時、または強風雨の直後 | 冬場の寒暖差が大きい時期、または高湿度の時期 |

| 浸水/濡れ方 | 上方から下方への水の流れの痕跡が明確 | 部屋の隅、サッシ下、断熱材の裏側など、冷たい箇所に広がる |

| 痕跡の色 | 木材の**アク(茶色いシミ)**が目立つ | 黒カビが壁やクロスに発生しやすい |

| 原因部位 | 屋根、外壁、開口部など外部の防水層 | 断熱層、通気層の不備、室内外の温湿度差 |

| 診断技術 | 散水試験、内視鏡 | 温湿度測定、赤外線サーモグラフィ(断熱欠損による低温部を検出) |

夜間・雨天の30分応急処置(養生・止水・室内保全・やってはいけない例)

夜間や激しい雨の中での屋外での作業は、非常に危険です。応急処置は、被害箇所の特定と室内保全に集中し、屋外での高所作業(屋根に上る、足場なしで外壁を触る)は厳禁です。

応急処置の具体的な手順

やってはいけない応急処置の例

根本修理工法の選び方(ピン補修/板金交換/防水再施工/ルーフィング増し張り/カバー/葺き替え)

原因を特定したら、建物の築年数、劣化状態、予算に応じて工法を選択します。

ピンポイント補修・交換

シーリングによるピン補修:

外壁の目地やサッシ周りのシーリング材の劣化に対して行われます。シーリング材の厚みや種類、プライマーの塗布が重要です。

板金交換・部分修理:

谷樋、棟板金、または笠木など、役物(やくもの)と呼ばれる特定の板金部分の交換や補強を行います。

広範囲の防水再施工

下葺き材の増し張り/レベルアップ:

屋根勾配が緩い場合(3寸未満)や、トップライト、谷樋など水の集中しやすい箇所では、下葺き材を二重にしたり、粘着性の高い改質アスファルトルーフィング(ゴムアス防水紙)などにグレードアップします。

防水再施工(FRP/ウレタンなど):

バルコニー床面や陸屋根で採用されます。FRP(Fiber Reinforced Plastics:ガラス繊維で強化されたポリエステル樹脂)防水は、継ぎ目がないため高い防水性が期待できます。

大規模な改修工法

カバー工法(屋根カバー):

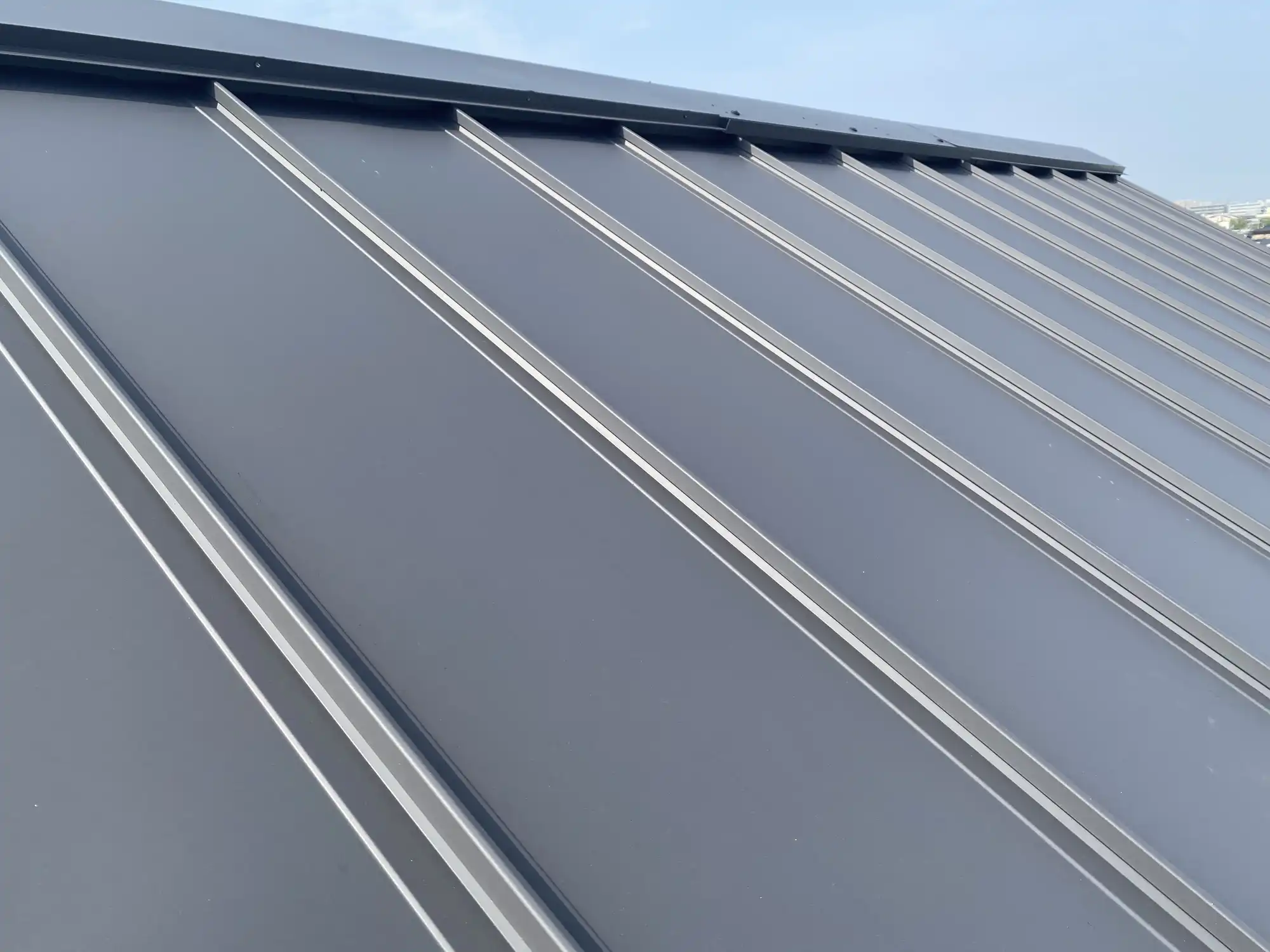

既存の屋根材(主にスレート)の上に、新しい金属屋根材などを重ねて張る工法です。

葺き替え:

既存の屋根材と下地材をすべて撤去し、新しい下地(野地板、ルーフィング)からやり直す工法です。

《工法比較表(適用条件/耐用年数/費用/工期/長短)》

| 工法 | 適用条件 | 耐用年数(目安) | 費用相場(30坪換算) | 工期(目安) | 長所/短所 |

|---|---|---|---|---|---|

| ピン補修(シーリング) | 軽微なひび割れ、局所的な劣化 | シーリング材:5~10年 | 数万円~30万円程度 | 1日~数日 | 長所:安価、迅速。 短所:根本解決になりにくく、再発リスクが高い。 |

| 防水再施工(FRP) | バルコニー、陸屋根 | 10年~20年程度 | 5,000–9,000円/㎡ + 諸経費 | 1週間程度 | 長所:継ぎ目がなく防水性が高い。 短所:下地の状態や立ち上がり高さが重要。 |

| 屋根カバー工法 | 下地が健全な屋根材(スレートなど) | 20年~30年程度 | 7,000–13,000円/㎡ + 諸経費 | 1週間~2週間 | 長所:費用と工期を抑えられる。 短所:重量増、下地確認が難しい。 |

| 葺き替え | 下地の腐食や大規模な破損がある場合 | 30年~50年(屋根材による) | 11,000–20,000円/㎡ + 諸経費 | 2週間~3週間 | 長所:構造躯体までチェックし、根本的に解決。 短所:高コスト、長工期。 |

*注:上記の費用はプロンプトに提示された参考レンジに基づきます。実際は建物の状態、足場費用、使用材料により変動します。

費用相場と見積の読み方(30/40坪モデル・内訳チェックリスト・相見積の要点)

雨漏り修理費用は、原因特定が困難な場合や、隠蔽部の被害が大きい場合に高額になりがちです。費用と工事の透明性を確保するため、見積書の詳細なチェックが必須です。

見積書における「内訳」の重要性

設計図書や内訳明細書は、工事請負契約において重要な位置づけとなります。

《30/40坪の費用配分モデル》

(戸建て、屋根面積約70㎡、バルコニー面積9㎡を想定した大規模改修(カバー工法+部分防水)の概算)

| 項目 | 費用の目安(参考レンジ) | 備考 |

|---|---|---|

| 足場+メッシュ設置 | 70㎡ × (700–1,800円/㎡) | 安全確保と品質維持のため必須。 |

| 屋根カバー工法(本体) | 70㎡ × (7,000–13,000円/㎡) | 既存スレート屋根の上への金属材重ね張り。 |

| 谷樋交換 | 6–15万円/本(仮に1本) | 水が集中する弱点部位の交換・増し張り費用。 |

| 棟板金+貫板交換 | 8–20万円/棟(仮に1棟) | 下地(貫板)の腐食があれば交換必須。 |

| 防水再施工(FRP) | 9㎡ × (5,000–9,000円/㎡)(バルコニー床面) | バルコニーのFRP防水再施工。 |

| 外壁シーリング補修 | ㎡またはm単価 | サッシ周りや目地補修。 |

| 諸経費/調査費 | 総額の5–15%(変動あり) | 散水試験費用、現場管理費、廃材処分費。 |

相見積(あいみつもり)の要点

複数の業者から見積もりを取る「相見積」は、費用だけでなく、提示された原因特定の内容と、それに対する工法の妥当性を比較するために行います。

《見積書チェックリスト(□形式)》

火災保険の可否・業者選び・完了検査・再発防止

火災保険の可否と瑕疵担保責任

雨漏りトラブルにおいて、費用負担が自己責任となるか、業者責任となるか、保険で賄えるかは重要な判断ポイントです。

瑕疵担保責任(新築住宅の場合):

「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」により、新築住宅の売主(または請負業者)は、建物の構造躯体および雨水の浸入を防止する部分(防水部分)について、引き渡しから10年間、瑕疵担保責任(契約不適合責任)を負います。築10年未満で雨漏りが発生した場合、まずは売主や施工者に連絡し、責任を追求することを検討すべきです。

火災保険(風災・雹災):

築年数や経年劣化に関わらず、台風、強風、積雪、雹(ひょう)などの突発的な自然災害によって建物が破損し、そこから雨漏りが発生した場合、火災保険の補償対象となる可能性があります。

業者選びと工事完了後の確認

業者選びのポイント

完了検査と保証

工事が完了したら、契約通りの施工が行われたかを確認します。

再発防止とメンテナンス周期

再発防止の鍵は、建物を「濡らさない設計」と「濡れても排出できる仕組み」の両立です。