最初の30分でやること/やってはいけないこと

雨漏りが発生した場合、最も重要なのは、冷静に状況を把握し、被害の拡大を防ぐことです。特に強風や大雨を伴う場合、屋根上の棟板金が損傷しているリスクは高まります。

最初の30分でやること

- 1. 室内の被害拡大防止:雨水の浸入箇所(天井や壁のシミ、垂れ落ちる水滴など)を確認し、バケツやタオル、ビニールシートなどで被害が床や家具に及ばないよう対処します。

- 2. 浸入経路の記録:シミの位置や雨水が流れ落ちた痕跡(雨筋)を写真で記録します。これは後々、業者との交渉や保険申請の重要な根拠となります。

- 3. 天候と連動性の確認:いつ、どのような天候(長雨、大雨、強風など)の時に雨漏りが発生したか、降り始めてからどれくらいの時間で発生したかを記録します。

- 4. 専門家への相談:応急処置を検討する前に、信頼できる専門家(住宅会社やメンテナンス担当者)に相談します。

最初の30分でやってはいけないこと(NG)

- 1. 強風/降雨時の屋根上り:屋根上での作業は滑落のリスクが高く、非常に危険です。特に強風時や降雨時は、滑落対策(フルハーネス等)を行える専門業者以外は絶対に登攀してはいけません。

- 2. 既存の棟板金への安易なコーキング施工:原因を特定せずにコーキングを打つと、一時的に水が止まっても、内部に水が溜まる「水の出口を塞ぐ」状態になり、構造材の腐朽やシロアリ被害など、より深刻な二次被害(潜伏トラブル)を招く可能性があります。

- 3. 業者への過度な自己判断の伝達:症状は正確に伝えますが、原因の特定や修理方法については専門家の診断を待つべきです。

棟板金とは

棟板金は、屋根の頂上部(棟)を覆い、雨水の浸入を防ぐための金属製の部材です。屋根の最上部という最も過酷な環境にあるため、劣化や損傷が雨漏りの主要な原因の一つとなります。

棟板金の主要な構成要素

| 構成要素 | 役割 | 関連する劣化 |

|---|---|---|

| 金属板金(役物) | 棟部の防水、美観。風雨から下地を保護する。 | 錆び、変形、飛散(風災)。 |

| 固定具(釘/ビス) | 板金を下地の貫板に固定する。 | 釘浮き・抜け、穴からの浸水。 |

| 下地貫板(ぬきいた) | 板金固定のための下地材。木製が多い。 | 腐朽、釘の保持力低下。湿気/結露による劣化リスクがある。 |

| シーリング | 板金と板金の継ぎ目、端部からの水の浸入を防ぐ。 | 劣化、ひび割れ、剥離。安易なコーキングはNG。 |

《棟板金構成図(テキスト)》

屋根材 → 貫板 → 棟板金(固定ビス/釘で貫板に留める)/継手部はシーリング。釘やビスの貫通部は下地で防水テープ処理。

症状の見分け方

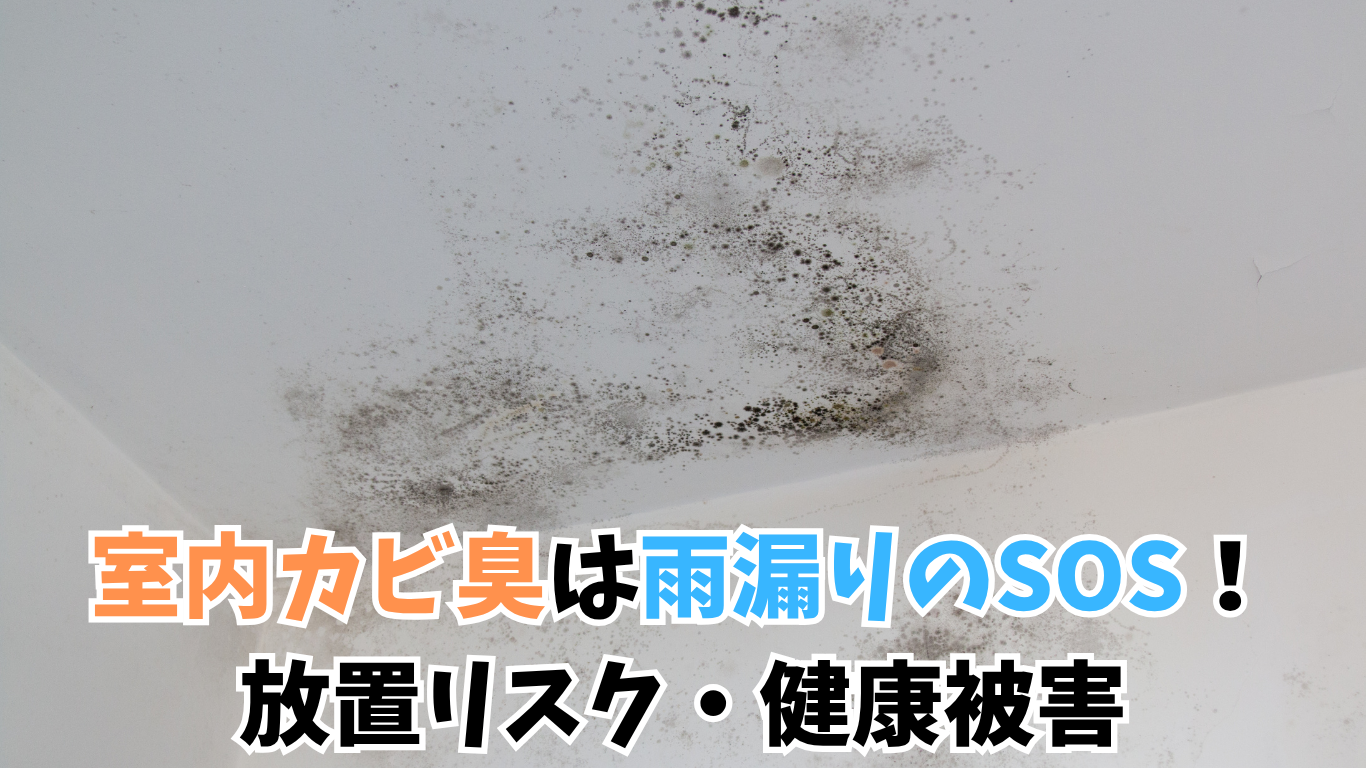

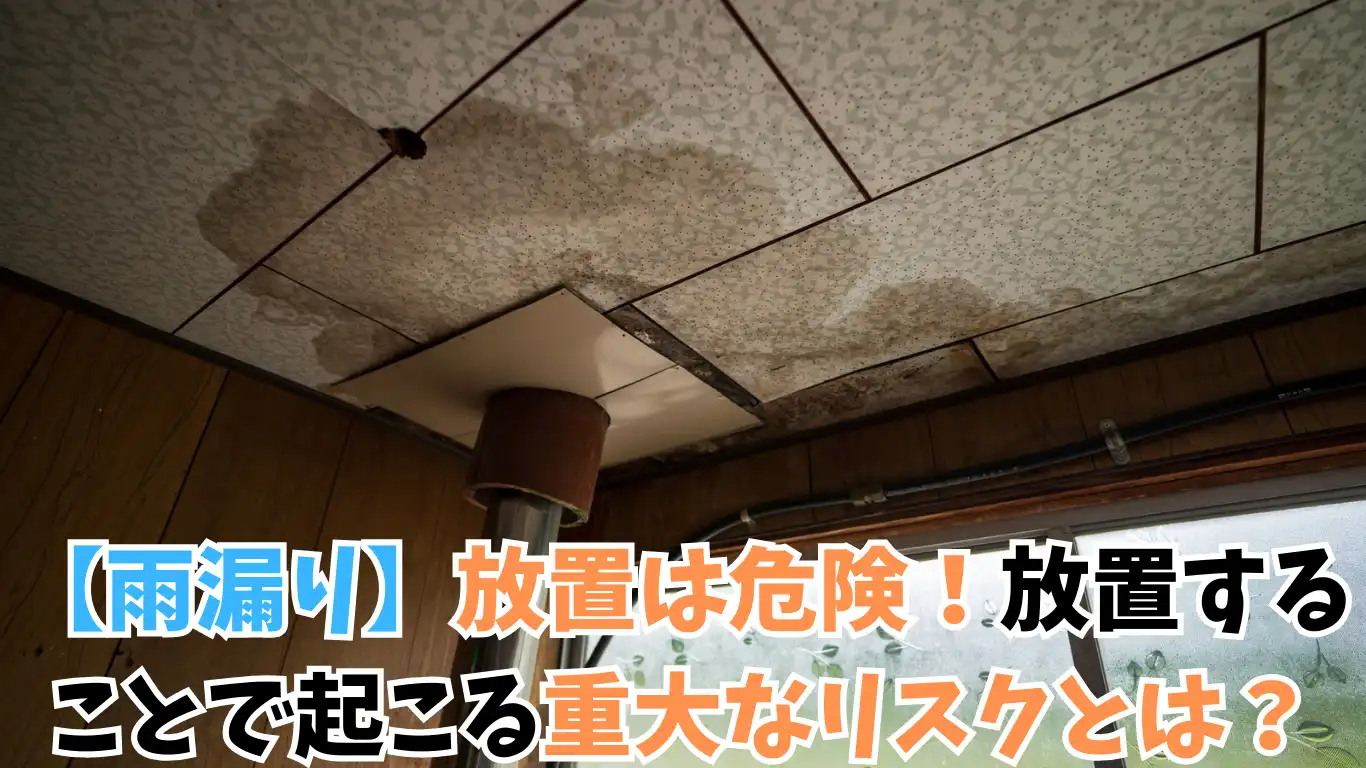

棟板金からの雨漏りは、屋根の頂上部から水が浸入するため、比較的真下の天井や壁に症状が出ることが多いですが、水が構造体内を流下するため、浸入箇所と室内のシミの位置が必ずしも一致しないことに注意が必要です。

室内で確認できる症状

- ・天井のシミ・水滴:棟板金直下の天井に円形や流れ跡のシミが発生。

- ・壁のクロス浮き・剥がれ:通気層や下地材を伝って流下し、クロスにシミや浮き。

- ・雨筋(流れの痕):壁や天井に雨水が流れた跡。

- ・点検口内部の濡れ:野地板や断熱材の濡れ、カビ、腐朽の有無。

屋根上で確認できる症状(安全確保が必須)

- ・釘浮き・ビス抜け:固定力低下と釘穴からの浸水。

- ・板金のバタつき・変形:強風で浮きや変形、飛散リスク。

- ・継ぎ目開き・シーリング劣化:ひび割れ、剥離、隙間。

- ・貫板の露出・腐朽:板金浮きで木製貫板が露出、保持力低下。

原因別メカニズム

メカニズム 1:固定具(釘/ビス)の劣化と貫通部の浸水

経年や熱伸縮、振動で釘が浮き、釘穴から雨水が浸入。防水テープを貫通したねじ穴の止水性は施工方法で左右されます。

メカニズム 2:下地貫板の腐朽(湿気・雨水による)

釘穴からの浸水や結露水で木材が吸水・腐朽。保持力低下により強風時に棟板金が剥離・飛散しやすく、シロアリを招く要因にもなります。

メカニズム 3:継手シーリングの劣化

シーリングは5~10年ほどで劣化しやすく、隙間からの浸入水が内部に滞留して貫板腐朽を加速させます。

メカニズム 4:強風・積雪による物理的損傷(風災)

台風や突風、積雪で板金が変形・破損、固定緩みやバタつきで釘穴拡大、漏水発生。風雨時は通気層や屋根裏への吹き込みも生じやすく、不連続部が浸入経路になります。

メカニズム 5:下地不陸と施工不良

下葺き材の停滞水や釘穴処理不良、下地不陸で密着不良が起こり、局所的な滞留や浸入を誘発します。

危険度判定とDIY可否

屋根上の作業は高所作業に該当し、安全対策と技術が必要です。

DIY可否マトリクス

| 要因 | 階数 | 屋根勾配 | 風速/損傷度 | 対応の推奨 |

|---|---|---|---|---|

| 低リスク | 1階建/平屋 | 緩勾配(~2.5寸) | 軽微な釘浮き(数本) | DIY応急処置(地上からの確認のみ) |

| 中リスク | 2階建 | 急勾配(3寸~) | 板金の軽微なバタつき | 同行応急処置(専門家指導のもと地上から) |

| 高リスク | 3階建以上 | 陸屋根/複雑形状 | 強風被害/板金剥がれ | 業者専任(調査・補修・足場必須) |

ポイント:勾配が緩いほど滞留しやすい、損傷が大きいほど構造リスクが高い、DIYは一時抑制が目的。

応急処置(屋根上):ブルーシートの正解固定/風上始動/棟越え・重ね代

屋根上の作業は滑落リスクがあるため、十分な経験と安全対策がない場合は行わないでください。強風/降雨時は特に危険です。

棟板金破損時は、ブルーシートで広範囲を覆って浸入を抑えます。

応急キット一覧

| 部材 | 推奨仕様 | 備考 |

|---|---|---|

| ブルーシート | #3000以上(厚手) | 耐久性と防水性 |

| 固定用ロープ | 合成繊維 | 棟をまたいで使用 |

| 土のう袋 | 砂または水入り | 強風対策の重し |

| 養生テープ | 強粘着性 | 端部や重ね代の仮固定 |

| 滑落防止具 | フルハーネス | 専門業者向け安全装備 |

固定の要点

- 1. 風上始動:吹き込みを防ぐ配置。

- 2. 棟越え:反対側まで垂らして広範囲をカバー。

- 3. 重ね代:継ぎ目や端部は100mm以上を確保。

- 4. 固定:四隅と中央に土のう、ロープで棟をまたいで固定。屋根材や構造体を傷つけない。

恒久補修の正手順

板金交換だけでなく、下地の防水性回復と再発予防を行います。

《棟板金交換フローチャート(テキスト)》

既存撤去 → 下地乾燥・点検 → 下地防水処理 → 貫板設置(樹脂/防腐) → 継手の防水テープ処理 → ステンレスビス固定 → 換気棟・端末役物設置 → 仕上げ・清掃

手順の要点

- 1. 既存撤去と下地確認:劣化貫板を撤去し、野地板の腐朽やシロアリ被害を点検。必要に応じ構造補修。

- 2. 下地材:樹脂製貫板または防腐処理木材。継手や浸入リスク部にブチル系防水テープ(幅75mm以上目安)を圧着。

- 3. 固定具:ステンレススクリュー(45–65mm目安)と座金で保持力と止水性を確保。ビスピッチはメーカー仕様に準拠。

- 4. 換気棟:屋根裏の湿気排出で結露・腐朽を抑制。製品と施工要領を遵守。

やりがちなNG

NG1:既存上からコーキング連打

原因未特定の連打は内部に水分を閉じ込め、貫板腐朽やシロアリ、構造劣化を促進。

NG2:排水経路を塞ぐ施工

役物の隙間や排水経路を塞ぐと内部滞留が起こり、構造体が吸水。

NG3:短すぎるビスや鉄釘の使用

短ビスや鉄釘は保持力不足・腐食で早期に緩み。ステンレススクリュー(45–65mm)と座金の使用が望ましい。

NG4:濡れた下地への施工

湿気を閉じ込め腐朽・カビ・シロアリを助長。下地は十分に乾燥させてから施工。

費用相場と見積内訳

相場の目安(地域差あり)

| 項目 | 相場目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 応急処置(棟2~4m) | 2–8万円 | ブルーシート固定、初期対応費。 |

| 棟板金交換(m単価・貫板木製) | 5,000–9,000円/m | 標準的な木製貫板。 |

| 棟板金交換(m単価・樹脂貫板) | 6,500–11,000円/m | 耐久性の高い樹脂製貫板。 |

| 足場設置 | 12–25万円/棟 | 安全確保で必要なことが多い。 |

| 散水試験(原因調査) | 2–6万円 | 浸入経路特定に使用。 |

見積チェックポイント

| 確認項目 | チェックポイント | 根拠となる情報 |

|---|---|---|

| 「一式」分解 | 内訳が不明瞭な項目の有無。 | 部材費、工賃、廃材処理費が個別記載か。 |

| 数量根拠 | 棟長さやビス本数(ピッチ)の明確化。 | 測定m数、推奨ピッチ。 |

| 足場費用 | 設置・解体費、期間の明記。 | 安全確保、不要な足場の有無。 |

| 廃材処理費 | 既存材処理(アスベスト含有材の有無)。 | 適切な処理手配。 |

| 保証内容 | 期間と対象(雨漏り/材料)の明確化。 | 品質確保上の必須確認。 |

| 下地材のグレード | 貫板の材質、防水テープの種類。 | 樹脂貫板や防腐材の選択。 |

保険・保証・業者選び

棟板金の損傷は強風や台風などの風災に該当することが多く、火災保険の適用対象となる可能性があります。

風災適用の要件

・損傷時期の特定:台風や暴風雨などの発生時期と損傷の一致。

・写真/記録:被害写真や専門業者の調査報告書を整備。

瑕疵担保責任と保証期間

・新築住宅の基本構造部分と雨水の浸入を防止する部分は、引き渡しから10年間の責任。

・故意や重過失などは不法行為責任が問われる可能性。

再発時の対応

・保証年数、無償修理の範囲・期間を事前確認。

信頼できる業者選び

・診断根拠:散水試験などで浸入経路を特定し根拠を提示できる。

・施工実績と評判:地域での評価とアフター対応。

・見積の詳細度:材料・手間の明細化。

・専門家への相談:第三者の視点で計画や見積を確認。

FAQ(よくある質問)

Q1. 釘とビス(スクリュー)は何が違うのですか?

A. 釘は風圧や熱伸縮で浮き上がりやすく、抜けやすい一方、ビスは木材に食い込むため保持力が高く、浮きにくい。恒久補修ではステンレス製スクリュー推奨。

Q2. 貫板は木製と樹脂製、どちらが耐久性が高いですか?

A. 木製は吸水・腐朽しやすく、樹脂製や防腐処理材は腐朽せず耐久性が高い。近年は樹脂製が推奨。

Q3. 台風後の点検で特に注意すべきポイントは?

A. 地上から、棟板金の浮きや剥がれ、釘・ビス頭の浮き、バタつき痕を確認。変形があれば専門業者へ。

Q4. 換気棟と雨漏りの関係はありますか?

A. 換気棟は湿気排出で腐朽を抑えるが、施工不良や要領不遵守があると浸入経路になり得る。製品選定と正確な施工が必要。

Q5. 業者から「一式」で見積もりが出ましたが、問題ありますか?

A. 「一式」が多いと内容が不明瞭。材料・手間・m数・足場・保証を分解した内訳提示を依頼。

Q6. 雨漏りが発生した場合、浸入箇所は真上とは限りませんか?

A. 真上とは限らない。通気層や構造材を伝って水平に1m以上離れた位置に症状が出ることがある。

Q7. シーリング材の耐用年数はどれくらいですか?

A. 環境によるが一般に5~10年程度。シーリング頼みは危険で、下地の二次防水が重要。

Q8. 火災保険の「風災」は、何年経過しても適用されますか?

A. 契約内容次第だが、風災は突発事故のため築年数に依存しない可能性がある。経年劣化ではなく風災による破損の証明が必要。

Q9. 濡れた下地をそのままにして補修するのは問題ありますか?

A. 問題がある。湿気が閉じ込められ腐朽・カビ・シロアリを助長。下地は完全乾燥が必須。

Q10. DIYで応急処置としてコーキングを使用する場合の注意点は?

A. 将来的な排水経路を塞がないかを慎重に判断。根本解決にならないため、可能な限りブルーシート等で外へ流す応急処置を優先。