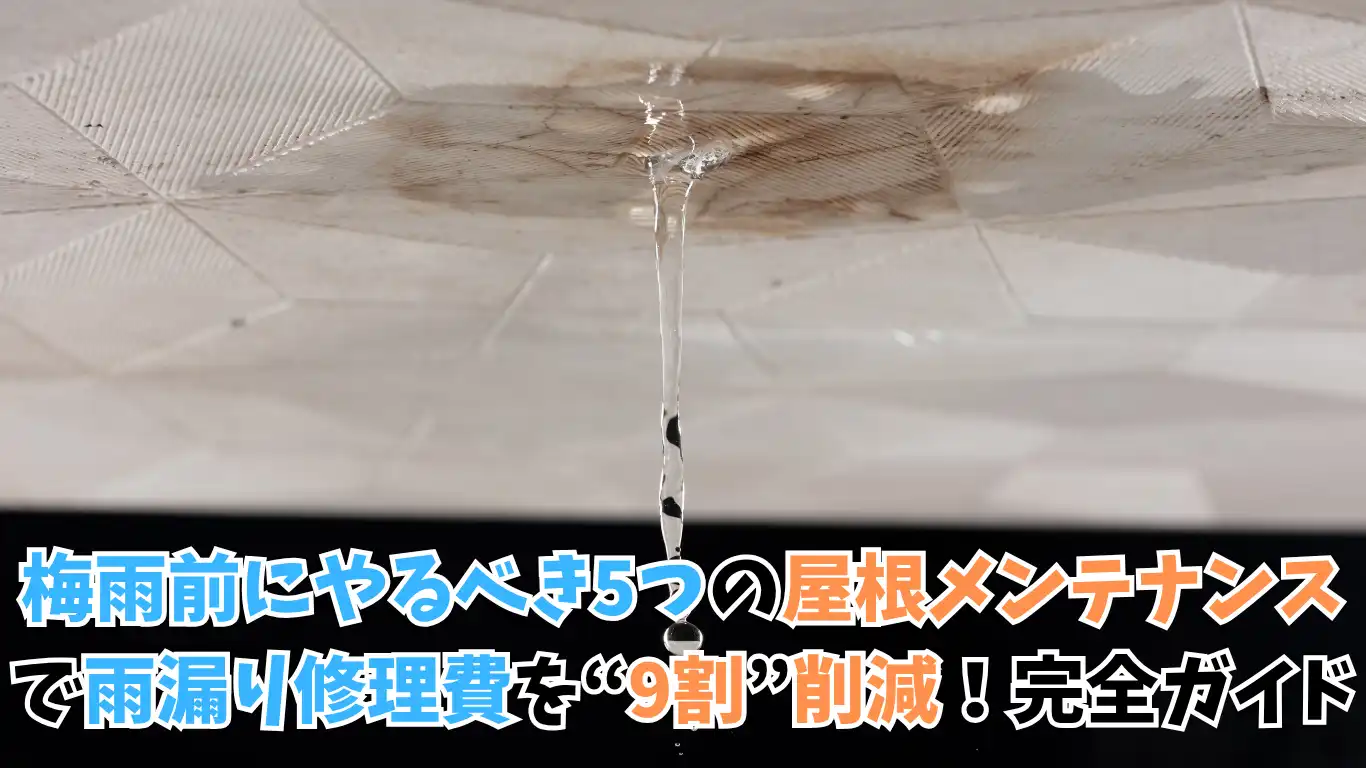

“梅雨前メンテ”を逃すと修理費が10倍?

梅雨は、多くの戸建て所有者にとって雨漏りの心配が募る時期です。建物のトラブルで最も多いのは雨漏りであり、特に建築主が入居後に最も嫌う現象とされています。適切な「雨漏り 修理 梅雨前」の対策を講じなければ、些細な不具合が重大な被害へと発展し、結果的に高額な修理費がかかる可能性があります。

雨漏りの修理費用は、トラブルの規模に応じて数十万円から数百万円、場合によっては1千万円を超えることもあります。しかし、梅雨入り前の適切な「屋根 メンテナンス 費用」をかけることで、これらの高額な修理費を大幅に“9割”削減できる可能性が高いのです。これは、初期段階で小さな問題を特定し、DIY(自分で行う)や比較的安価な専門業者への依頼で解決することで、大規模な修繕や二次被害を防ぐという考え方に基づいています。

本記事では、戸建て住宅の所有者やリフォーム検討者、管理会社の担当者向けに、梅雨前に実践すべき5つの屋根メンテナンスを詳しく解説します。

5大メンテナンス早見表

梅雨前の屋根メンテナンスは、雨漏りリスクを低減し、将来的な高額な修理費を避けるために非常に重要です。ここでは、特に推奨される5つのメンテナンスとそのポイントを解説します。

コーキング再充填

サッシ周りや外壁の目地など、シーリング材が劣化した箇所は、雨水浸入の主要な経路となるため、梅雨前に点検し、必要に応じて再充填することが重要です。

シーリング材は、部材同士のぶつかり合いを防ぎ、雨水・気密・水密の機能を確保するために使用されます。しかし、材料の収縮率の違いや紫外線、熱の影響で劣化し、ひび割れや剥がれが生じやすい特性があります。劣化したシーリング材は雨水浸入の原因となり、特に鉄骨造ではシーリング材への依存度が高く、定期的な更新が不可欠です。

シーリング材の実質的な耐用年数は5年から10年程度とされています。特にサッシ周りの防水テープは、適切な厚み(75mm幅)と両面粘着ブチルテープの使用が推奨されています。劣化したシーリング箇所にプライマーが適切に塗布されていない場合、接着不良が起こり、雨漏りの原因となることがあります。

点検箇所:サッシ枠下辺コーナー部、サッシ周りのツバ部分、外壁の目地、バルコニー笠木と外壁の取り合い部、配管貫通部。

DIYの可否:軽微なひび割れや剥がれであれば、DIYでの補修も可能です。既存のシーリング材を撤去し、下地を清掃後、プライマーを塗布して新しいシーリング材を充填します。

注意点:50mm幅のテープでは防水性に難があるため、75mm幅の両面粘着ブチルテープを使用することが推奨されます。ゴムアス系の防水テープと透湿防水シートは相性が悪い場合があるため注意が必要です。

屋根材の浮き補修

屋根材の浮きやズレは、雨水浸入の直接的な原因となるため、梅雨前に確認し、早期に補修することが重要です。

屋根材は風雨や経年劣化により、釘の浮きや材料自体の変形によって浮き上がることがあります。特に台風などの強風時には、浮き上がった屋根材の隙間から雨水が浸入しやすくなります。アスファルトルーフィングなどの下葺き材が防水の2次機能を担いますが、屋根材の不具合が放置されると、下葺き材への負担が増大し、最終的に雨漏りにつながります。

スレート瓦の不具合箇所から雨水が浸入し、軒先の板金施工不良が原因で雨漏りが発生した事例があります。本来、屋根材の下に敷設する防水シートの重ね代は100mm以上が推奨されており、逆方向に張ることはできません。

点検箇所:瓦やスレート瓦の浮き、ズレ、ひび割れ、破損。棟板金と屋根材の取り合い部分。

DIYの可否:軽微な浮きやズレであれば、コーキング材で固定したり、適切な接着剤で貼り直すことが可能な場合があります。ただし、高所作業のリスクを十分に理解し、安全対策を徹底する必要があります。

注意点:釘打ちで固定する場合、斜めに打つと防水シートが浮き、雨漏りの原因となる可能性があります。強風時に飛散しないよう、タッカー釘でしっかり固定することが推奨されます。

雨樋清掃&勾配チェック

雨樋の詰まりは、雨水が適切に排水されず、オーバーフローを引き起こし、建物内部への浸入リスクを高めるため、梅雨前の清掃と勾配確認が不可欠です。

落ち葉や土砂、鳥の巣などが雨樋に堆積すると、雨水が流れにくくなり、排水不良を起こします。特にバルコニーの排水ドレンの詰まりは、ベランダの氾濫につながり、建物の内部に雨水が浸入する重大な雨漏り事故に直結する可能性があります。雨樋の勾配が不適切だと、水が滞留しやすくなり、雨樋自体の劣化を早める原因にもなります。

バルコニースラブ貫通ドレンからの雨水浸入事例では、ドレンの詰まりにより水たまりができ、1階店舗の天井から雨漏りが発生しました。陸屋根の排水ドレンも目皿(ストレーナー)の目詰まりや配管自体の閉塞により、設計排水量を下回ることが少なくありません。

点検箇所:雨樋内部の落ち葉やゴミの堆積状況、雨樋の破損や変形、適切な勾配が保たれているか(水が滞留していないか)。

DIYの可否:脚立やはしごを使って届く範囲の清掃はDIYで可能です。高所作業が伴うため、安全帯や複数人での作業を推奨します。

注意点:高所作業は非常に危険です。無理な場合は専門業者に依頼しましょう。樋の破損箇所や排水口(集水器)周辺の不具合がないかを確認し、必要に応じて修理します。

棟板金のビス増し締め

棟板金(むねばんきん)は、屋根の頂上部分に取り付けられる金属製の部材であり、その固定に使われているビス(釘)が浮いたり、シーリングが劣化したりすることで雨水が浸入しやすくなるため、梅雨前に点検し、増し締めや補修を行うことが重要です。

棟板金は屋根の最も高い位置にあるため、風雨や紫外線に常にさらされ、劣化しやすい箇所です。特に固定用のビスが抜けてしまうと、板金が浮き上がり、内部に雨水が浸入し、下地の木材(貫板)の腐食やシロアリ被害につながる可能性があります。貫板が腐食すると、ビスが効かなくなり、板金が剥がれ落ちる危険性も高まります。

金属屋根にTVアンテナの固定金具を取り付けた箇所から雨水が浸入した事例では、穴を開けてはいけない金属屋根に穴を開けたことが原因でした。パラペットの金属笠木の場合も、ビスの継ぎ目や笠木のつなぎ目から雨水が浸入し、下地の木材が腐食した事例があります。

点検箇所:棟板金の浮き、ビスの浮き、シーリングのひび割れや剥がれ。

DIYの可否:軽微なビスの浮きであれば、電動ドライバーで増し締めすることは可能です。シーリングの補修もDIYで行えます。ただし、高所作業であり、屋根上での作業は専門的な知識と安全対策が必要です。

注意点:棟板金内部の貫板が腐食している場合は、ビスを増し締めしても効果がないため、専門業者による交換が必要です。安易な補修は再発の可能性を高めます。

防水シート局所貼り替え

屋根や外壁の下に張られた防水シート(アスファルトルーフィングや透湿防水シート)は、建物の防水機能を担う二次防水材です。目視で確認できる範囲で破れや劣化が見られる場合、部分的な貼り替えや補修を行うことで、雨漏りの根本的な原因解決につながります。

屋根材や外壁材が一次防水を担いますが、その下に敷設された防水シートは、一次防水材を通り抜けた雨水を排出する役割を持ちます。サッシ周りや屋根の取り合い部分など、特に雨水が集中しやすい箇所では、防水シートの重ね代の不足や施工不良が雨漏りの直接的な原因となることがあります。防水シートが破れたり劣化したりすると、雨水が建物内部に直接浸入してしまいます。

サッシ枠下部コーナーからの雨漏り事例では、伸縮性のある防水テープの施工が推奨されています。屋根面の防水シートと壁面の透湿防水シートを完全に連続させることが難しい場合、先張りシートを野地板の下から鼻隠しの下端まで垂らしておくことでリスクが軽減されます。トップライト周りでは、防水シートの増し張りが重要とされています。

点検箇所:屋根と壁の取り合い部、サッシ周り、下屋(げや)との取り合い部など、雨水が浸入しやすい箇所の防水シートの状態。

DIYの可否:部分的な剥がれや軽微な破れであれば、防水テープなどで一時的な補修が可能です。ただし、防水シートの重ね方(水下から水上へ)や、粘着性のある高分子系シートの使用など、専門的な知識と適切な施工が必要です。

注意点:防水シートをタッカー釘で固定すると、その穴から雨水が浸入する可能性があるため、釘穴シール性が期待できる専用接着剤や工法を選ぶことが推奨されています。透湿防水シートはアスファルトルーフィングとは性質が異なり、シール性が劣る場合があるため、使い分けに注意が必要です。

費用シミュレーション|DIY vs 業者で“9割削減”になる条件

梅雨前の早期メンテナンスをDIYで実施することで、将来発生しうる大規模な雨漏り修理費用を大幅に削減できる可能性があります。特に、専門業者に依頼した場合にかかる費用と比較して、最大で9割以上の費用削減が期待できます。

雨漏りは、「氷山の一角」であると言われています。目に見える浸出箇所は一部に過ぎず、その奥にはまだ見えない原因や被害が隠れていることが多いのです。小さな雨漏りでも放置すると、建物内部の木材の腐朽やシロアリ被害などの二次被害へと発展し、最終的には構造補強を伴う大規模な修理が必要となり、費用が跳ね上がります。

DIYで早期に小さな不具合を修正することは、材料費のみで済むことが多く、専門業者に依頼する際にかかる人件費や諸経費を大幅に節約できます。例えば、シーリング材の補修費用は材料費のみであれば数千円から1万円程度で済みますが、専門業者に依頼すると数万円〜数十万円になることがあります。

大規模な雨漏り修理では、数百万円から1千万円以上かかるケースも存在します。例えば、住宅の構造に関わる雨漏りで、173万円〜3048万円の損害賠償額が認められた判例もあります。

費用シミュレーション:メンテ別コスト比較(例)

| メンテナンス項目 | DIY材料費(目安) | 業者依頼平均相場(目安) | 費用削減率 |

|---|---|---|---|

| コーキング再充填 | 2,000円〜5,000円 | 2万円〜10万円 | 90%以上 |

| 屋根材の浮き補修 | 1,000円〜3,000円 | 3万円〜15万円 | 90%以上 |

| 雨樋清掃&勾配チェック | 0円〜1,000円 | 1万円〜5万円 | 90%以上 |

| 棟板金のビス増し締め | 500円〜2,000円 | 3万円〜10万円 | 90%以上 |

| 防水シート局所貼り替え | 3,000円〜10,000円 | 5万円〜30万円 | 90%以上 |

上記金額は、軽微なDIY補修の場合の目安であり、材料の種類や施工範囲、業者によって大きく変動します。 「費用削減率」は、DIY費用を「業者依頼平均相場」と比較したものです。大規模な修理や二次被害が発生した場合の費用は、さらに高額になる可能性があります。

早期発見・早期対応:梅雨前に定期的なセルフ点検を行い、小さな異変に気づいたらすぐに対処しましょう。

DIYの活用:軽微なメンテナンスはDIYで行うことで、材料費のみで済ませることができます。

専門家の見極め:DIYでは難しい、または原因が特定できない場合は、迷わず専門業者に相談しましょう。この際、複数の業者から見積もりを取り、比較検討することが重要です。

梅雨前セルフ点検チェックリスト

梅雨入り前にセルフ点検を行うことで、雨漏りリスクを早期に発見し、適切な対策を講じることができます。以下のチェックリストを活用し、家の各部位を詳細に確認しましょう。

セルフ点検のポイント

目視確認:遠くからだけでなく、近づいて細部まで確認します。

写真記録:不具合箇所は必ず写真を撮り、記録に残しましょう。

雨の日も確認:実際に雨が降っている時に、雨水の流れや浸入箇所を観察するのも有効です。

屋根

- 1. 屋根材にひび割れや欠けがないか

- 2. 屋根材が浮いたり、ズレていないか

- 3. 棟板金に浮きや剥がれがないか

- 4. 棟板金のビスが浮いたり、抜けていないか

- 5. 谷樋にゴミが溜まっていないか、変形や破損がないか

- 6. 屋根の色あせやコケ、カビが広範囲に発生していないか

- 7. トップライト周りのシーリングにひび割れや剥がれがないか

- 8. 煙突や換気口の周りに隙間がないか

外壁

- 9. 外壁に大きなひび割れや塗装の剥がれがないか

- 10. 外壁材(サイディングなど)に浮きや反り、破損がないか

- 11. 外壁の目地シーリングにひび割れや剥がれがないか

- 12. 配管や換気口の貫通部に隙間やシーリングの劣化がないか

- 13. 基礎にひび割れがないか

開口部(窓・玄関など)

- 14. サッシ枠下辺のコーナー部に隙間やシーリングの劣化がないか

- 15. 窓枠周りの防水テープに剥がれや劣化がないか

- 16. 出窓や庇(ひさし)の取り付け部に隙間がないか

雨樋・バルコニー

- 17. 雨樋に落ち葉やゴミが詰まっていないか

- 18. 雨樋に破損や変形、勾配不良(水たまり)がないか

- 19. バルコニーの床にひび割れや水たまり、排水口の詰まりがないか

- 20. バルコニー手すり壁の笠木(かさぎ)や根元に破損や隙間がないか

雨漏り発生確率(築年数×屋根材) 日本の住宅保証機構のデータによると、雨漏り事故の発生確率は築年数や屋根の形状によって異なります。特に「軒の出がない」屋根形状の住宅では、雨漏り発生の可能性が高まる傾向にあります。

軒の出がある屋根:雨漏り事故発生確率28.2%

軒の出がない屋根:雨漏り事故発生確率71.8%

また、築年数が増えるほど雨漏りのリスクも高まります。築10年を超えると、新築時の保証期間が終了するため、定期的な点検とメンテナンスがより重要になります。

火災保険・共済を活用し自己負担ゼロに近づける方法

雨漏り修理費用は、加入している火災保険や共済の適用条件によっては、自己負担を軽減できる可能性があります。しかし、保険適用には特定の条件があり、万能ではありません。

火災保険は、火災だけでなく、風災、雪災、落雷などの自然災害による建物の損害も補償の対象となる場合が多いです。例えば、台風による強風で屋根材が飛んだり、雨樋が破損して雨漏りが発生した場合は、風災として保険が適用される可能性があります。

突発的・偶然の事故:保険が適用されるのは、予期せぬ突発的な事故による損害が原則です。経年劣化による雨漏りや、メンテナンス不足による雨漏りは、保険の対象外となることが多いです。

被害原因の特定:雨漏りの原因が、風災や雪災などの保険適用対象となる災害によるものであることを明確に特定できる必要があります。原因調査報告書や被害箇所の写真などが重要になります。

免責金額の設定:保険契約によっては「免責金額」が設定されており、その金額までは自己負担となります。

請求期間:損害発生から一定期間内(通常3年以内)に保険会社に請求する必要があります。

住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づき、新築住宅には構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分に10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。しかし、これはあくまで施工者の責任範囲であり、経年劣化や自然災害は対象外となる場合があります。住宅瑕疵担保履行法における「瑕疵」は、基本構造部分と雨水の浸入を防止する部分に限定され、契約書の内容によって保証期間が異なる場合があります。

契約内容の確認:ご自身の火災保険や共済の契約内容を事前に確認し、どのような災害が補償対象となるか、免責金額はいくらかなどを把握しておきましょう。

被害状況の記録:雨漏りが発生した際は、日時、気象状況(雨の強さ、風向きなど)、漏水箇所、漏水状況などを詳細に記録し、写真や動画を撮っておきましょう。

専門家への相談:雨漏りの原因が特定できない場合や、保険適用が可能か判断に迷う場合は、雨漏り診断士や保険に詳しい専門業者に相談しましょう。原因調査(散水調査など)を行い、保険会社に提出できる報告書を作成してもらうことが重要です。

保険会社への連絡:被害が確認できたら、速やかに保険会社に連絡し、指示に従って手続きを進めましょう。

成功例3件・失敗例2件

実際の雨漏り事例から、メンテナンスの重要性と適切な対応方法を学びましょう。

成功例1:不適切な板金施工の修正による雨漏り解決

概要:築年数不明の木造集合住宅(推定築40年以上)で、大雨や強風時に2階天井から雨漏りが発生していました。当初は雨樋の形状変更などで改善が見られましたが、その後も再発。

原因調査:調査の結果、屋根軒先の板金施工に不具合があり、本来水下になるべき板金の納まりが逆になっていたことが判明しました。これにより、防水シートの上を通ってきた雨水が板金の下に回り込み、建物内部に浸入していました。ソーラーパネルの撤去後、軒先の板金部分に不具合が見つかり、矢印部分の板金の納まりが逆に折り曲げてありました。

対策と結果:不適切な板金を撤去し、正しい納まりに再施工しました。工事後に1時間半の散水試験を行い、漏水がないことを確認し、雨漏りは無事解決しました。

成功例2:笠木と外壁取り合い部のシーリング劣化補修

概要:築11年の鉄骨造事務所兼賃貸住宅で、雨量の多少や風の有無に関わらず、ある程度の降雨があれば1階事務所のサッシ枠から雨漏りが発生し、雨量に比例して漏水量が増加していました。

原因調査:現場調査の結果、パラペット笠木と外壁の取り合い部のシーリングが剥離していることが判明しました。鉄骨造の建物では、雨漏り対策がシーリング材に全面的に依存しているため、シーリング材の劣化が直接雨漏りにつながったと判断されました。

対策と結果:剥離していた笠木と外壁取り合い部のシーリングを打ち替えました。施工後に約1時間の散水試験を行い、漏水がないことを確認し、雨漏り補修は完了しました。シーリング材の耐用年数が5〜10年であることを踏まえ、定期的な更新が重要であると説明されました。

成功例3:バルコニー3面交点からの浸入解決

概要:築14年の木造戸建て住宅で、1階和室の天井と壁の境目にシミが発生しているのを発見。湿っていたり濡れている現象は確認されていなかったが、シミ跡が広がっていました。

原因調査:散水調査の結果、バルコニーの3面交点部から雨水が浸入し、透湿防水シートの裏に回り、1階の天井から浸出していると特定されました。3面交点部にのみ散水すると約10分で浸水が確認された一方、手摺柱のみに散水した場合は50分間漏水がありませんでした。透湿防水シートには雨水が浸入し滞留していたシミ跡がはっきりと残っていました。

対策と結果:3面交点からの雨水浸入を止めるため、笠木を取り外し、壁も一部撤去して透湿防水シートの不具合を解消しました。工事完了後に確認散水を行い、雨漏りがないことを確認し、修理が完了しました。一時的なシーリング充填ではなく、根本的な不具合の解消が重要と判断されました。

失敗例1:工務店による度重なる不適切な補修

概要:入居後わずか1ヶ月で雨漏りが発生した事例。工務店がツーバイフォー工法で建てた家で、度重なる補修をしても雨漏りが解決せず、玄関ドア周りの不具合や浴室の壁のひび割れ、窓枠からの雨漏りなどが次々に発生しました。

問題点:工務店は点検口の取り付けや内部の補修は行ったものの、外部には手を付けず、根本的な原因に対処していませんでした。現場の職人たちが下請けで作業しており、設計図通りに施工されていない可能性や、材料の選定ミスなどが原因と考えられました。

教訓:表面的な補修だけでは根本的な解決にはなりません。信頼できる専門家が、建物全体を構造的に理解し、適切な原因究明と対策を行うことが重要です。

失敗例2:隠れた部分の手抜き工事

概要:古家付きの土地を購入し、リフォームを経て住み始めたEさんの家で、床下や天井裏など、普段見えない部分で手抜き工事が行われていた事例。特に、基礎と土台の緊結不足や、火打ち金物や梁の接合部における不具合が発覚しました。

問題点:新築時の基礎と土台の緊結不足や、梁の接合部における金物の不具合など、構造的な欠陥が見つかりました。これらの隠れた不具合は、建物の耐久性や安全性に大きな影響を与え、将来的に大規模な修繕が必要となるリスクがあります。

教訓:引き渡し前には、専門家による詳細な点検・検査が不可欠です。特に見えない部分の構造は、素人には判断が難しいため、専門家の目と経験が重要です。広告や見た目だけでなく、建物の性能や品質を評価する視点が大切です。

専門業者へ依頼すべき4つのシチュエーション

梅雨前の屋根メンテナンスはDIYで可能な場合もありますが、以下の状況では専門業者への依頼を強く推奨します。無理なDIYは、かえって状況を悪化させたり、危険を伴ったりする可能性があります。

雨漏りの原因が特定できない場合

理由:雨漏りの診断は非常に難しく、先入観を捨て、現状を正確に把握することが重要です。雨漏りの浸出口は明らかでも、浸入口の特定は困難な場合が多く、複数の浸入経路があることも珍しくありません。散水試験などの専門的な調査が必要となる場合があります。

行動:NPO法人「雨漏り診断士協会」のような専門機関に相談し、正確な原因究明と診断を依頼しましょう。

高所作業や危険を伴う作業の場合

理由:屋根上での作業や高所での作業は、墜落や転落のリスクが非常に高く、専門的な安全対策と機材が必要です。特に軒の出がない屋根や急勾配の屋根は、足場設置が困難で点検・メンテナンスが非常に困難です。

行動:安全を最優先し、無理せず専門の足場業者や屋根工事業者に依頼しましょう。

大規模な修繕や構造に関わる問題が疑われる場合

理由:屋根や外壁の広範囲な劣化、構造体の腐朽、基礎のひび割れなど、建物の性能や安全性に影響を及ぼす可能性のある問題は、専門的な知識と技術が必要です。素人判断で対処すると、かえって被害を拡大させる可能性があります。

行動:一級建築士や建築士事務所、信頼できるリフォーム会社に相談し、総合的な診断と適切な改修計画を立ててもらいましょう。

DIYや過去の修理で改善が見られない場合

理由:過去にDIYや他の業者に依頼して修理したにも関わらず、雨漏りが再発する場合は、根本的な原因が解決されていない可能性が高いです。表面的な補修だけでは一時的に止まっても、問題が深刻化していることがあります。

行動:複数の専門業者からセカンドオピニオンを求め、徹底的な原因調査と根本的な解決策を検討してもらいましょう。

Q&A

Q1:雨漏りの保証期間はどれくらいですか?

A1:新築住宅の場合、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づき、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分については、引き渡しから10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。ただし、これはあくまで「瑕疵(施工不良や設計ミスなどの欠陥)」に対する保証であり、経年劣化や自然災害、適切なメンテナンスを行わなかったことによる雨漏りは対象外となる場合があります。中古住宅の場合は、売買契約書の内容によって保証期間が異なります。

Q2:雨漏り修理は、DIYでどこまで行えますか?

A2:軽微なシーリングのひび割れ補修、雨樋の清掃、棟板金のビス増し締めなど、高所作業や危険を伴わない範囲であればDIYで対処できる場合があります。しかし、屋根上での作業や原因が特定できない複雑な雨漏り、大規模な構造に関わる問題などは、専門的な知識と安全対策が必要なため、無理せず専門業者に依頼することが重要です。

Q3:高所作業での点検や修理は危険ではないですか?

A3:高所作業は非常に危険を伴います。特に屋根上は滑りやすく、不安定な場所が多いため、専門的な知識と経験、適切な安全装備(安全帯、ヘルメットなど)が必須です。無理な作業は墜落や転落のリスクがあり、重大な事故につながる可能性があります。少しでも不安がある場合は、DIYを避け、専門業者に依頼しましょう。

Q4:雨漏りは完全に防ぐことができますか?

A4:建物の設計や施工が完璧であれば雨漏りは防げますが、現実には完全に防ぐことは非常に難しいです。雨漏りの浸入口は一つだけでなく、複数の浸入経路がある場合も多いとされています。しかし、適切な設計、高品質な材料の使用、丁寧な施工、そして定期的なメンテナンスを行うことで、雨漏りのリスクを限りなく低くすることは可能です。

Q5:防水シートとは何ですか?

A5:防水シートとは、屋根材や外壁材の下に敷設される二次防水材のことで、アスファルトルーフィングや透湿防水シートなどがあります。一次防水材(屋根材や外壁材)を通り抜けた雨水を建物内部に浸入させず、適切に排出する重要な役割を担っています。防水シートの施工不良は雨漏りの直接的な原因となることがあります。

Q6:雨漏りは風の強さや雨量に関係しますか?

A6:はい、雨漏りは風の強さや雨量、風向きに大きく関係する場合があります。例えば、強風を伴う横殴りの雨では、通常の雨では浸入しないような箇所から雨水が吹き上げられたり、押し込まれたりすることがあります。また、長時間降り続く雨や集中豪雨では、排水能力を超えて水が滞留し、雨漏りにつながる可能性が高まります。

Q7:雨漏りを放置すると、他にどのような被害がありますか?

A7:雨漏りを放置すると、建物内部の木材が常に湿った状態となり、腐朽やカビの発生、シロアリの繁殖など、二次被害に発展する可能性が非常に高まります。これにより、建物の構造体が弱くなり、大規模な修理費用がかかるだけでなく、最悪の場合、建物倒壊のリスクや入居者の生命・財産に危険が及ぶ可能性もあります。健康被害(カビ臭、アレルギーなど)につながることもあります。

Q8:雨漏り診断士とはどのような資格ですか?

A8:雨漏り診断士は、NPO法人「雨漏り診断士協会」が認定する、雨漏りの予防、原因究明、修理に関する専門家です。協会は、専門機関が存在しないために設立され、雨漏り診断には「現状を正確に把握する」「問診を徹底する」「多くの仮説を立てる」などの基本5原則があると提唱しています。雨漏り110番グループには、雨漏り診断士が在籍し、難しい雨漏り案件の解決に取り組んでいます。

Q9:古い家で雨漏りが心配です。何か対策はありますか?

A9:古い家は、新築時からの経年劣化に加え、過去の修理履歴が不明確な場合も多いため、雨漏りリスクが高まります。まずは専門家による詳細な点検・診断を受けることをお勧めします。原因を特定し、適切な補修を行うことで、大規模なトラブルを未然に防ぎ、建物の寿命を延ばすことができます。特に、屋根や外壁、バルコニーなど、雨水が浸入しやすい箇所を重点的に点検しましょう。

Q10:雨漏り修理の費用を抑えるにはどうすればいいですか?

A10:雨漏り修理の費用を抑える最も効果的な方法は、早期発見と早期対応です。小さな不具合のうちにDIYで対処したり、専門業者に依頼する場合でも、被害が拡大する前に対応することで、費用を大幅に抑えることができます。複数の業者から見積もりを取り、内容を比較検討することも重要です。また、火災保険の適用可能性も確認しましょう。

まとめ&今すぐ出来る3ステップ行動計画

梅雨前の屋根メンテナンスは、高額な雨漏り修理費用を「9割」削減する可能性を秘めた、最も効果的な予防策です。小さな異変を見逃さず、早期に適切な対処を行うことが、建物の健康を維持し、将来的な大きなトラブルを防ぐ鍵となります。 雨漏りの原因究明は専門家でも難しい場合が多いですが、日頃からの注意深い点検と、必要に応じたDIY、そして適切なタイミングでの専門業者への依頼によって、そのリスクを最小限に抑えることが可能です。

今すぐ出来る3ステップ行動計画

セルフ点検の実施:本記事で紹介した「梅雨前セルフ点検チェックリスト」を活用し、ご自身の家の屋根と外壁をすみずみまで点検しましょう。記録(写真など)を忘れずに。

軽微なメンテナンスはDIYで挑戦:シーリングの再充填や雨樋の清掃、棟板金の増し締めなど、DIYで対応可能な範囲は、安全に十分配慮しながら自分で行ってみましょう。材料費のみで済むため、大幅なコスト削減につながります。

専門家への相談を検討:もし原因が特定できない、高所作業で危険が伴う、大規模な修繕が必要そう、またはDIYや過去の修理で改善が見られない場合は、迷わず信頼できる専門業者(雨漏り診断士が在籍する業者など)に相談しましょう。複数の業者から見積もりを取り、比較検討することをお勧めします。

梅雨入り前の「雨漏り 修理 梅雨前」の準備を怠らず、安心して過ごせる住まいを守りましょう。