太陽光パネル設置後に雨漏りが発生した場合、原因の多くは屋根に穴を開けた架台固定部や配線貫通部の防水処理の欠陥にあります。

雨漏り修理を成功させるには、単なるシーリング補修ではなく、構造的排水と適正な固定・貫通処理を徹底し、記録に基づく原因の切り分けを行うことが鍵となります。

特に強風時や大雨時に雨漏りが起きる場合は、施工不良や経年劣化による防水層の連続性の途切れが疑われます。

太陽光設置後の雨漏りが起きる典型シナリオと放置リスク

近年、環境意識の高まりとともに普及が進む太陽光発電システムですが、既存の屋根に「後から穴を開ける」設置工事の特性上、雨漏りリスクを伴います。

特に、築5年から25年程度の住宅において、パネル設置後に初めて雨漏りが発生する典型的なシナリオが多数報告されています。

太陽光設置が雨漏りを招く主な理由

太陽光発電システムの架台を屋根に固定する際、屋根材やその下の防水層(ルーフィング)に穴を開けることが一般的です(ビス固定工法)。

このねじ穴からの止水処理が不完全だと、屋根材の下に浸入した雨水がルーフィングを貫通したビス穴から野地板や垂木などの躯体へ直接浸入し、雨漏り事故へと発展します。

実際に、太陽光パネル架台のねじ穴からの雨水浸入により、修繕費用272万円という大規模な事故が報告されています。

この事例では、支持金具製造業者がPVパネルの施工マニュアルで定めているねじ穴止水方法が守られていませんでした。

放置リスクと二次被害

雨漏りが発生しているにもかかわらず放置すると、水の浸入が継続し、構造躯体に重大な被害を及ぼす可能性があります。

- 1. 木材の腐朽:野地板や垂木が常に濡れた状態になると、木材が腐食(腐朽)します。

- 2. シロアリ被害:腐朽した木材や濡れた木材はシロアリの格好の餌となり、構造体の安全性を脅かすシロアリ被害を誘発します。

- 3. 内装汚損とカビ:室内では天井や壁にシミが発生し、カビが発生するほか、石膏ボードなど内装材の汚損が進みます。

雨漏り事故は、施工ミスによるサイディングのたわみや、サッシまわりからの大量浸入など、構造材の腐食を伴い、修繕費用が数百万円に及ぶケースもあります。

リスクの全体像

太陽光パネル設置による雨漏りリスクは、穴を開けること以外にも、パネルの存在自体が屋根の機能に影響を与えることによって多層的に発生します。

架台固定部(ビス穴)の止水不良

太陽光パネル設置後の雨漏りの最主要因です。

屋根面に多数の穴を開けるビス固定工法では、ねじ穴周囲のシーリング処理が不十分だと、雨水が躯体に浸入します。

シーリングは紫外線や熱で劣化するため、支持金具製造業者が指定する止水方法に従い、シーリング材がルーフィングと屋根材の間に確実に充填されていることが必須です。

配線貫通部と屋根貫通

太陽光パネルから接続箱、パワーコンディショナーへ向かう配線ケーブルが屋根や外壁を貫通する箇所も、雨漏りのリスク箇所です。

- ・貫通部のリスク:配管などの貫通部周りは、防水テープや専用の防水部材(ケーブルグランドなど)で止水処理をしますが、ここでの防水欠損が雨水の浸入経路となります。特に、屋根貫通部や外壁貫通部での防水層の連続性が途切れると、雨水が内部の断熱材に浸透し、躯体の貫通部を通じて室内へ浸入します。

- ・ケーブル処理の不備:ケーブルのたるみ(ドレンループ)が不適切だと、ケーブルを伝った雨水が貫通部に集中し、浸入リスクを高めます。

歩行荷重と屋根材の損傷

パネルの設置やメンテナンスの際、作業者が屋根上を歩行することで、屋根材や防水層に過度な荷重がかかり、破損するリスクがあります。特に化粧スレート瓦(コロニアル)は割れやすく、ルーフィングを傷つける可能性があります。

排水阻害・清掃不良

パネルが設置されることで、屋根面の一部が日陰になり、湿気が残りやすくなります。

- ・落葉や鳥害:パネルと屋根材の隙間に落ち葉や鳥の巣などが溜まると、水の流れが阻害され、雨水や雪解け水が滞留しやすくなります。特に軒樋に落ち葉が堆積すると、雨水が溢れ、軒先部分から雨水が本体へ伝わり被害を及ぼす場合があります。

- ・水たまり:排水不良により雨水が滞留すると、防水層が早期に劣化する原因となります。

経年劣化

架台固定部に使用されるシーリング材は、紫外線や熱により数年で劣化(ひび割れ、剥離)します。シーリングに過度に依存した止水工法の場合、シーリングの寿命が雨漏りリスクの直接的な期限となります。

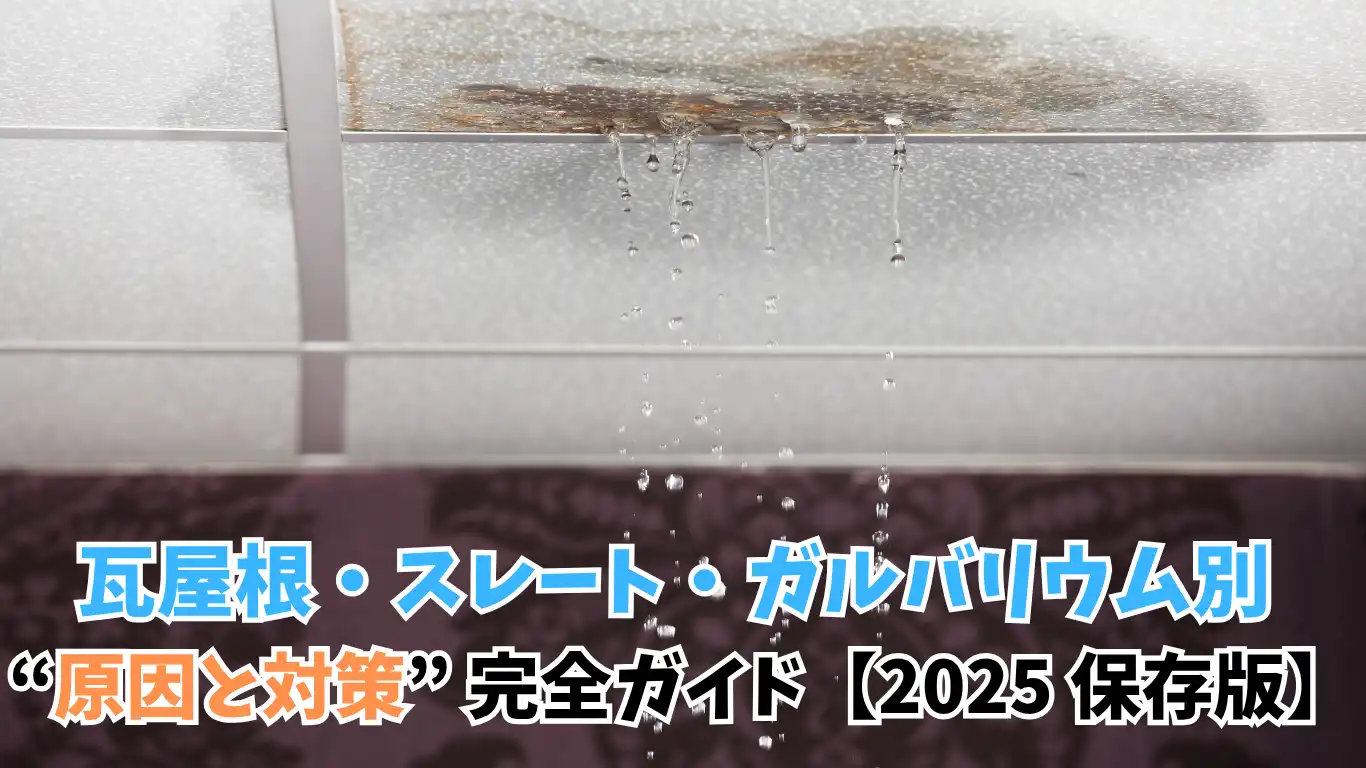

屋根材別の弱点と納まり原則

太陽光パネルの設置方法は屋根材の特性に合わせて選択されますが、各屋根材には固有の弱点があり、適切な「雨仕舞い」の納まりを理解しておく必要があります。

化粧スレート(コロニアル)屋根

- ・弱点:ビス固定工法が一般的であり、ねじ穴の止水処理が不完全だと雨漏りリスクが非常に高いです。また、スレート材自体が割れやすく、施工時やメンテナンス時の歩行荷重により破損しやすいリスクもあります。

- ・納まり原則:架台固定ビスのねじ穴止水は、製造業者のマニュアルに従い、シーリング材をルーフィングと化粧スレートの間に二重に充填することが基本です。また、ビス穴からの浸入水を屋根下地に入らせないための捨て板金(水切り)を併用することが、二次防水を強化するために重要です。

金属屋根(縦ハゼ・横葺)

-

縦ハゼ葺き(立平葺き):

・弱点:縦ハゼを掴み金具で固定する無穴工法が主流ですが、金具の選定ミスや、金具の締め付けが緩いと、強風時に金具がズレたり、ハゼ部を損傷させたりするリスクがあります。

・納まり原則:掴み金具は、屋根材メーカーと架台メーカーの適合性を確認した純正品を使用します。瓦やスレートのように屋根材に穴を開けない工法でも、風圧で雨水がハゼを乗り越えて浸入する逆水のリスクがあるため、ルーフィングや捨て板金の納まりが重要です。 - 横葺き:横葺き屋根は、重ね合わせ部分のビス固定が必要な場合があり、スレート同様にビス穴の止水処理が鍵となります。

瓦屋根(和瓦・洋瓦)

- ・弱点:瓦自体を貫通させず、瓦をズラして、その下のルーフィングと野地板に支持金具をビス固定する工法が一般的です。瓦の再設置や、支持金具周りのシーリング処理が不十分だと、瓦の下に浸入した雨水がルーフィングを貫通するビス穴から浸入します。

- ・納まり原則:瓦の下に設ける支持金具は、水の流れを妨げない構造である必要があります。支持金具周辺では、捨て水切り板金をルーフィングの上に設置し、浸入水を防水層の上で処理して下流へ流す工夫が不可欠です。

フラットルーフ(防水層)

- ・弱点:陸屋根の防水層(ウレタン、FRP、シート防水)を貫通して架台を固定する場合、その貫通部から雨漏りが発生します。

- ・納まり原則:躯体貫通を伴う工法は極力避け、バラスト(置き式)工法が推奨されます。やむを得ず貫通固定する場合は、防水層の立上りを確保した専用の防水用アンカーを使用し、防水層の連続性を完全に回復させる必要があります。ドレン周りや立上り部など、複雑な納まりの部位を避けて固定することも重要です。

事前診断の流れ

太陽光パネル設置後の雨漏りは、原因箇所が屋根上部にあるため、診断が困難なケースが多く、体系的なフローに従うことが重要です。

太陽光パネル設置後の雨漏りは、原因箇所が屋根上部にあるため、診断が困難なケースが多く、体系的なフローに従うことが重要です。

1. 症状の時系列整理と間診(ヒアリング)

雨漏り診断の基本原則として、まずは「現状を正確に把握する」ためにヒアリングを徹底します。

- ・発生タイミング:雨が降り始めてから漏水するまでのタイムラグ(時間差)、雨の強さ(大雨・長雨・少量)、風の強さや向きとの相関。強風時のみ発生する場合は、吹き込みや負圧吸引、笠木や軒先の防水不良などが疑われます。

- ・漏水の量と色:漏水の量(垂れる、溜まる、バケツに溜まる量)や、水の汚れ具合(屋根材や下地の汚れを含んでいるか)を確認します。

2. 屋内および小屋裏の確認

- ・浸出箇所:室内で水が漏れている箇所(天井、壁、窓枠)を確認します。浸出箇所が必ずしも浸入箇所(雨漏りの入口)の真上にあるとは限らないため、漏水経路を推測します。

- ・小屋裏(点検口内)確認:小屋裏の点検口から、野地板、垂木、筋交いなどの構造材の濡れやシミ、腐朽の痕跡を確認します。小屋裏に浸入水が溜まったり、構造材の腐朽が進んでいたりする場合、内装復旧費を含む修繕費用が高額になる可能性があります。

3. 屋根上の一次点検と写真・図面の入手

- ・架台固定部・貫通部の目視:パネルや架台、配線経路、接続箱などの機器の固定部周辺を目視で確認し、シーリングのひび割れ、剥離、水切り板金のズレ、屋根材の割れ・破損がないかを確認します。

- ・図面・写真の入手:太陽光パネル設置時の施工図面、架台の固定位置図、配線貫通部の納まり写真など、施工時の詳細な記録を入手します。ねじ穴止水方法がメーカーマニュアル通りに実施されたことを示す写真があれば、原因特定に大いに役立ちます。

散水調査と記録

原因箇所が特定できない場合、雨漏りの再現を試みる散水試験は不可欠です。

太陽光パネル設置後の雨漏りでは、パネルや架台があるため調査範囲が広くなり、特に慎重な手順が必要です。

散水調査の流れ

- 1. 仮説の設定:ヒアリングと目視調査に基づき、「架台固定部のA点」「配線貫通部のB点」など、雨水の浸入が疑われる箇所に複数の仮説を立てます。

-

2. 部位別検証(上流→下流):浸入が疑われる最も上流側(水上)の箇所から水をかけ始め、再現されるかを検証します。

・架台固定部の真上や、配線貫通部など、特定の箇所に限定して散水します。 - 3. タイムラグの計測:散水を開始してから、室内で漏水が確認されるまでのタイムラグ(時間)を正確に計測します。この時間差は、水が屋根材の下を流下し、どこかの隙間から躯体に浸入し、最終的に室内へ浸出するまでの経路の長さを推定する重要な手がかりとなります。

- 4. 再現の確認:漏水が再現されたら、その箇所が浸入箇所であると特定します。修理完了後にも、再度散水試験を実施し、雨漏りが止まったこと(仮説1の修理確認)と、他の仮説(浸入箇所)が排除されたこと(仮説2の排除)を実証することが重要です。

記録の重要性

散水試験の結果は、写真や動画で記録し、散水試験報告書を作成します。

- ・サーモグラフィーカメラの活用:サーモグラフィーカメラ(赤外線カメラ)は、温度差を色別に可視化できるため、散水により水が浸出すると、温度が下がり、その場所が写真として明確に示されます。これにより、浸入箇所や水の流下経路を特定する説得力のある報告書を作成できます。

- ・写真台帳の作成:散水前後の状態、浸入経路、修理中の防水層の納まりなど、全ての工程を写真台帳として記録します。特に架台固定部については、ねじ穴止水の処理状況を記録に残すことが、保証や将来のトラブル回避に不可欠です。

架台固定部の不具合パターン

太陽光パネルの架台固定部(支持金具)は、屋根防水の二次防水層(ルーフィング)を貫通するため、施工不良が発生しやすい「雨漏り事故のホットスポット」です。

1. 下地位置ずれとビスの不完全固定

架台の固定ビスは、野地板の下の垂木や梁などの構造材に確実に固定される必要があります。

- ・下地位置のずれ:ビスが下地材の中心からずれて打たれていたり、野地板のみに固定されていたりすると、ビスの保持力が不足し、台風などの強風時にビスが緩んだり、座屈・傾斜したりして、ねじ穴から雨水が浸入します。

- ・ビスの座屈・抜け:強い風圧やパネルの荷重により、ビスが過度な応力を受け、座屈(曲がり)や抜けが発生すると、ねじ穴が拡大し、大量の雨水浸入の原因となります。

2. シーリング依存と水切り・捨て板金不足

太陽光パネルの設置では、「屋根に穴を開けるあと施工タイプ」が多く、ねじ穴の止水にはシーリングが使用されます。

- ・シール依存の危険性:適切な板金処理やルーフィング処理を伴わず、シーリングにのみ頼って止水しようとすると、シーリング材が紫外線や熱で劣化(ひび割れ、剥離)した際に、雨漏りがすぐに再発します。

- ・水切り・捨て板金の不足:ビス固定部からの浸入水をルーフィング上部で受け止め、下流へ排出するための捨て水切り板金が、固定金具と屋根材の間に適切に納められていない場合、防水層の連続性が失われます。本来、屋根材の下を流れてくる雨水は、水切りで受け止め、屋根外側へ排出されるべきです。

3. 縦ハゼ掴み金具の不適合と損傷

金属縦ハゼ屋根において、屋根材に穴を開けない掴み金具で架台を固定する場合、金具の選定や施工が不適切だと、屋根材に損傷を与える可能性があります。

- ・不適合な金具:屋根材のハゼ形状に適合しない金具を使用すると、ハゼを過度に圧迫し、金属屋根材の変形や破損を招きます。

- ・締め付け不足:締め付けが緩いと、強風時に金具が動き、雨水がハゼ部を乗り越える逆水のリスクを高めたり、屋根材とルーフィングの間に水が滞留したりする原因となります。

配線貫通部・機器周りの止水設計

配線ケーブルの屋根や外壁の貫通部や、付帯機器の固定部も、雨漏りリスクの高い箇所です。

ケーブルグランドとブッシングによる止水

配線ケーブルを屋根裏や壁内に引き込む貫通部の止水処理は、配管の貫通部と同様に極めて重要です。

- ・ケーブルグランド・ブッシング:ケーブルが貫通する穴には、ケーブルグランドやブッシングと呼ばれる専用の止水部品を使用し、ケーブルと穴の隙間を確実に塞ぎます。

- ・防水テープの併用:貫通部周りの防水処理には、伸縮性のある片面粘着防水テープ(幅50mmなど)や、あらかじめ円形の穴が開けられた既製品のパイプ用防水部材を用いて、防水層(ルーフィングや透湿防水シート)を一体化させます。特に伸縮性のある防水テープは、テープの伸びる特性を利用して、防水層を介して透湿防水シートと一体化できる利点があります。

接続箱・機器の固定と防水

パワーコンディショナー(パワコン)や接続箱、マイクロインバータなどの付帯機器を屋根や外壁に固定する場合、その固定ビスからも雨水が浸入するリスクがあります。

- ・固定ビスの止水:機器を固定するビスは、必ずシーリング材を用いて止水処理を行う必要があります。

- ・ケーブルのドレンループ:屋根上や外壁を敷設するケーブルは、水が機器や貫通部へ伝って流れないよう、ドレンループ(水滴を切り離すためのたるみ)を設けることが望ましいとされています。

是正工法の選定

雨漏りの是正工法は、原因箇所の特定度合いと、下地材の被害状況に応じて、最適な選択を行う必要があります。

1. 部分補修と再シールの限界

- ・シーリングの再施工:架台固定部のシーリングが劣化している場合、既存のシーリングを撤去し、新しいシーリング材(変成シリコン系など耐久性の高いもの)で打ち替えまたは増し打ちを行います。しかし、シーリングは紫外線で劣化するため、再シールはあくまで一時的な補修であり、防水層の構造的な欠陥を根本的に解決するものではありません。

- ・水切り・捨て板金の是正:ビス穴からの浸入水がルーフィングの下に回っている場合、パネルと屋根材を一部撤去し、ビス穴の止水処理をメーカーマニュアルに従って厳格に行うとともに、捨て水切り板金をルーフィングの上に設置し、排水経路を是正します。

2. 固定位置の是正と下地補修

固定ビスが下地材から大きくずれている、またはビスが腐食した野地板に固定されている場合、周辺の屋根材とルーフィングを剥がし、腐食した下地材(野地板、垂木など)を交換・補強します。

そして、防水層を健全な状態に復旧した後、適切な下地材の位置に支持金具を打ち直し、防水処理を行います。

この際、ルーフィングは改質アスファルトルーフィングなどの高耐久性材料を選定し、重ね代を十分に確保します。

3. 葺き替え・防水改修へのエスカレーション

雨漏りによる構造材の腐朽が広範囲に及んでいる場合、または既存の屋根材の寿命が近く、屋根全体の防水性能が低い場合は、太陽光パネルを一時的に撤去した上で、屋根全体の葺き替えや防水改修(カバー工法含む)を行う必要があります。

- ・スレート屋根の場合:既存スレート屋根にアスベストが含まれている場合、撤去費用や飛散防止対策費用が発生することがあります。この場合は、重ね張り(カバー工法)によるガルバリウム鋼板などへの葺き替えも選択肢となります。

フラットルーフの要点

陸屋根(フラットルーフ)に太陽光パネルを設置する場合、防水層への負荷と貫通部の防水処理が、勾配屋根以上に重要になります。

貫通固定の回避と工法の選択

フラットルーフの防水層を貫通して架台を固定することは、雨漏りリスクが非常に高いため、極力避けるべきです。

- ・バラスト(置き式)工法:架台を屋上に置くだけで固定するバラスト工法は、防水層に穴を開けないため、雨漏りリスクを大幅に低減できます。ただし、パネルと架台の総重量が建物構造に無理のない荷重計画に基づいて設計されている必要があります。

防水層改修と工法の適合性

既存防水層がウレタン防水の場合、その上から改修工事を行う際、既存防水層に水分が残留していると、密着工法ではふくれが発生します。

- ・通気緩衝工法(ウレタン)または機械的固定工法(塩ビシート):下地の水分を逃がすため、通気緩衝工法や、シートを機械的に固定する機械的固定工法の塩ビシート防水が選択されます。これにより、下地の影響を回避し、防水層のふくれを防ぎます。

端末・立上り・改修ドレンの処理

陸屋根の雨漏り事故は、ドレン周りや立上り部で多発します。

- ・立上りの確保:機器固定や配線引き込みを行うパラペット(腰壁)周りでは、防水層を床面から250mm以上立ち上げることが望ましいとされています。

- ・改修ドレン:既存のドレンがそのまま使えない場合や、排水不良がある場合は、改修ドレンの設置が必要です。ただし、改修ドレンは口径を小さくするため、排水能力の低下による満水リスクを高める可能性があり、注意が必要です。

ケーブルの敷設経路

ケーブルは、防水層を痛めないよう、屋上床面から浮かせて敷設するか、防水層の上に保護材を敷いてから配線します。

防水層を貫通する場合は、必ず防水用役物(専用のパイプ用防水部材など)を用いて、防水層と一体化させる厳格な止水処理を行います。

付帯の安全・保守計画

太陽光パネル設置後の安全な保守管理と雨漏りリスクの低減には、定期的な点検と清掃計画が不可欠です。

安全対策と歩行経路

- ・転落・感電防止:屋根上での作業には、転落防止のための安全帯使用と、パネルや配線の破損による感電防止対策が必要です。

- ・歩行経路の確保:パネルの上や、屋根の脆弱な部分を不用意に踏むことがないよう、メンテナンスのための点検歩行経路を設定し、作業員に周知徹底します。特にスレート瓦などは割れやすいため、歩行経路の設定が重要です。

清掃・点検周期と排水対策

- ・点検周期:太陽光パネル自体は10年〜20年程度の耐久性がありますが、架台固定部やシーリングは、紫外線や熱の影響で5年〜10年程度で劣化する可能性があります。プロによる定期的な点検(5年ごと目安)を推奨します。

- ・排水路の確保:パネルの下や、軒樋に落ち葉や鳥の巣などが溜まると、水の流れが阻害され、雨漏りのリスクが高まります。特に周辺に樹木が多い場合は、こまめな清掃と点検が必要です。

落葉・鳥害・積雪対策

- ・鳥害対策:鳥がパネルの下に巣を作るのを防ぐため、防鳥ネットや専用の鳥害対策部材を設置することが、排水路の確保と雨漏りリスク低減に有効です。

- ・積雪対策:積雪地域では、雪の重さによる架台や屋根材への負荷、および雪解け水が屋根材の下を逆流する逆水のリスクを考慮した設計が必要です。架台の高さや固定方法、ルーフィング(改質アスファルトルーフィングなど)の選定が重要となります。

工期・費用レンジ

太陽光パネル設置後の雨漏り補修にかかる費用と工期は、原因箇所や被害の深刻度、特に下地材(躯体)の腐朽の有無によって大きく変動します。

費用レンジ(一般的目安)

| 工事内容 | 費用目安(税別) | 備考 |

|---|---|---|

| 原因調査(散水試験、非破壊検査) | 10万~30万円 | 専門的な調査には費用がかかる。 |

| 架台固定部の部分補修(再シール・捨て板金是正) | 10万~30万円/箇所 | パネル脱着費、シーリング、板金部材含む。 |

| 配線貫通部の防水是正 | 8万~25万円/箇所 | ケーブルグランド/ブッシング交換、防水テープ処理。 |

| 広範囲の下地補修 | 20万~50万円/箇所 | 腐食した野地板、垂木等の交換。屋根材復旧費別途。 |

| 太陽光パネル撤去・再設置 | 30万~70万円/式 | 補修範囲による。 |

| 仮設費用(足場) | 600~900円/m² | 屋根工事の高さや建物の形状に依存[指定費用]。 |

| 内装(天井・壁)復旧費 | 10万~50万円/箇所 | 漏水による汚損の範囲による。 |

注:太陽光パネル架台のねじ穴からの浸入による雨漏り事故では、修繕費用が272万円に達した事例があります。

工期レンジと段取り

- ・部分補修(シーリング・板金是正):3日〜1週間程度(パネル脱着、乾燥時間を考慮)。

- ・下地補修を含む是正:1週間〜2週間程度。腐朽した下地材の乾燥期間が必要です。

- ・段取りの注意点:屋根工事は天候(雨天や強風)に左右されます。塗膜材やシーリング材の乾燥・硬化時間(気温5℃以下、湿度85%以上は施工不適)を確保した工程計画が必要です。

保証の範囲と条件

太陽光パネル設置に関する保証は、主に「機器保証」「出力保証」「工事保証(雨漏り保証)」の3つに分類されます。

- ・雨漏り保証(工事保証):太陽光業者や販売店が定める保証であり、期間は10年〜15年程度が一般的です。保証を受けるためには、保証書、施工写真、仕様書の提出が必須です。

- ・住宅瑕疵担保責任保険:住宅に構造上の欠陥や雨水の浸入を防ぐ部分の瑕疵が見つかった場合、引き渡しから10年間の保証が義務付けられています。太陽光設置工事が新築時の防水仕様を損なうものであれば、この責任が問われる可能性があります。

- ・20年の責任追及:10年を超えても、設計者や施工者の故意や重大な過失による不法行為責任が問われる可能性があり、その時効(除斥期間)は20年とされています。

業者対応と契約

太陽光パネル設置後の雨漏りが発生した場合、元請業者(ハウスメーカーなど)、太陽光業者、実際に屋根に穴を開けた施工業者の間で責任区分が曖昧になることが多いため、対応窓口と責任を明確にすることが重要です。

役割分担と対応窓口

- 1. 元請・販売業者:最初に契約した元請や販売業者に連絡し、雨漏りが発生した事実を伝え、保証を請求します。

- 2. 施工業者の特定:太陽光業者は、架台固定や配線貫通を行った実際の施工業者(屋根工事業者や電気工事業者)を特定し、調査に当たらせる必要があります。

保証書・施工写真・仕様書の確認

- ・保証条件の確認:保証書に記載されている保証期間、免責事項、保証対象(架台固定部、配線貫通部など)を詳細に確認します。

- ・施工時の記録:太陽光設置時の施工写真(特にビス穴のシーリング処理、捨て板金の納まり、貫通部の防水テープ処理など)や仕様書を入手し、メーカーの施工マニュアルや日本の防水基準を満たしているかを確認します。

- ・責任区分の整理:雨漏りの原因が「太陽光パネルの設置方法にあるのか」あるいは「既存屋根の経年劣化や施工不良にあるのか」を明確に切り分ける必要があります。原因が太陽光業者側の施工不良であれば、修理費用は業者側の責任となります。

契約と交渉の進め方

- ・交渉記録の作成:業者とのやり取り(ヒアリング、診断結果、提案された工法、費用、保証条件)は、すべて書面や写真で記録し、交渉の記録ノートを作成します。

- ・専門家への相談:業者の説明に納得がいかない場合や、責任逃れをされていると感じた場合は、雨漏り診断士協会や日本建築家協会(JIA)の相談室などの第三者の専門家に相談し、客観的な診断とアドバイスを受けることを検討します。

FAQ・まとめチェックリスト

FAQ(よくある質問と回答)

Q1. 架台固定部のシーリングを再施工すれば、雨漏りは持続的に止まりますか?

A. シーリングの再施工は、一時的な止水には有効ですが、持続的な解決策ではありません。シーリング材は紫外線や熱により数年で劣化(ひび割れ、剥離)するため、止水の主たる役割を持たせてはなりません。架台固定部からの雨漏りの根本的な解決は、シーリングに頼るのではなく、支持金具製造業者のマニュアル通りにビス穴へのシーリング充填と、水切り板金(捨て板金)を用いた構造的な排水経路を確保することです。

Q2. 金属縦ハゼ屋根に穴を開けて固定するのは避けるべきですか?

A. はい、避けるべきです。金属縦ハゼ屋根(立平葺き)は、屋根材に穴を開けない掴み金具による固定(無穴工法)が一般的かつ推奨されています。これは、金属屋根材に穴を開けることで雨漏りリスクが高まるためです。掴み金具を使用する場合は、屋根材と架台の適合性を厳密に確認し、強風時に金具がズレないよう、適切な締め付けで固定することが重要です。

Q3. 瓦屋根で支持金具を固定する際の防水層の条件は何ですか?

A. 瓦屋根の場合、支持金具のビスを固定するために、瓦の下のルーフィングを貫通します。このねじ穴からの浸入を防ぐため、支持金具の周辺に捨て水切り板金をルーフィングの上に設置し、貫通部からの浸入水を板金で受け止めて瓦の下の空間を通じて下流へ排出する二次防水の強化が必要です。防水層(ルーフィング)自体も、改質アスファルトルーフィングなどの高耐久性の材料を選ぶことが望ましいです。

Q4. 配線貫通部のベストプラクティス(最善の工法)を教えてください。

A. 配線貫通部では、防水層の連続性を完全に確保することが求められます。ベストプラクティスとしては、ケーブルが貫通する穴に、専用のケーブルグランドやブッシングを設け、その周囲を伸縮性のある防水テープ(幅50mm以上など)や既製品のパイプ用防水部材で、防水層(ルーフィングや透湿防水シート)と一体化させて密着させます。シーリングはあくまで補助とし、防水材が躯体に密着し、ピンホールを作らない施工が重要です。

Q5. 散水試験を実施しても雨漏りが再現しないのはなぜですか?

A. 雨漏りが散水試験で再現しない場合、以下の理由が考えられます。

1. 風圧の再現不足:実際の雨漏りが強風時に限定される場合、風圧による吹き込みや負圧吸引が要因であり、散水だけでは再現できない場合があります。

2. 水の量と時間:非常に長い時間(長雨)や大量の雨量が必要な場合、短時間の散水では浸入経路に水が到達しないことがあります。

3.経路の複雑性:水が壁内や屋根裏を複雑に流下し、時間が経過してから浸出している場合、再現までのタイムラグを長く取る必要があります。

再現が難しい場合は、サーモグラフィーカメラを併用し、温度差から水の経路を可視化する調査が有効です。

まとめチェックリスト

- 1. 原因の特定:雨漏りが架台固定部または配線貫通部の施工不良に起因することを、散水試験やヒアリングで特定しましたか?

- 2. 固定部の是正:架台固定部のビス穴の止水処理は、メーカーマニュアルに従ったシーリング充填と、捨て板金による構造的排水を確保しましたか?

- 3. 配線貫通の防水:配線貫通部は、ケーブルグランドやブッシング、および伸縮性防水テープを用いて防水層と一体化させる処理を行いましたか?

- 4. 下地の健全性:長期間の雨漏りによる野地板や構造材の腐朽を確認し、必要に応じて交換・補強する計画を立てましたか?

- 5. 排水路の確保:パネル下や軒樋に落ち葉や鳥の巣が溜まらないよう、清掃・点検体制を確立しましたか?

- 6. 保証と記録:太陽光業者に対し、保証書、施工写真、仕様書を要求し、補修後の保証期間と条件を確認しましたか?