豪雨時や雪解けの際に屋根の谷樋(たにどい)が溢れ出し、雨漏りや軒天の染みを引き起こす問題は、建物が持つ設計流量に見合う勾配・断面・合流分散と排水口強化がなされていないことに起因します。

応急処置的な清掃やシーリング補修ではなく、排水計画そのものを根本的に是正することが、谷樋オーバーフローの根治策となります。

谷樋が溢れる仕組みと放置リスク

谷樋は、切妻屋根や寄棟屋根、入母屋などの屋根面がぶつかり合う入隅(いりすみ)に設置される、雨水を集めて軒樋へ導くための水路です。屋根の中でも特に雨水が集中する場所であり、複雑な形状や勾配によって水の流れが滞ると、そのリスクは一気に高まります。

谷樋がオーバーフローする仕組み

谷樋は、複数の屋根面から流れ込む大量の雨水を処理するように設計されていますが、設計流量(想定される雨水の量)を超える降雨があったり、水の流れを阻害する要因(落葉、ごみ、雪解け水など)が存在すると、谷樋の許容量を超えて水が溢れ出します。

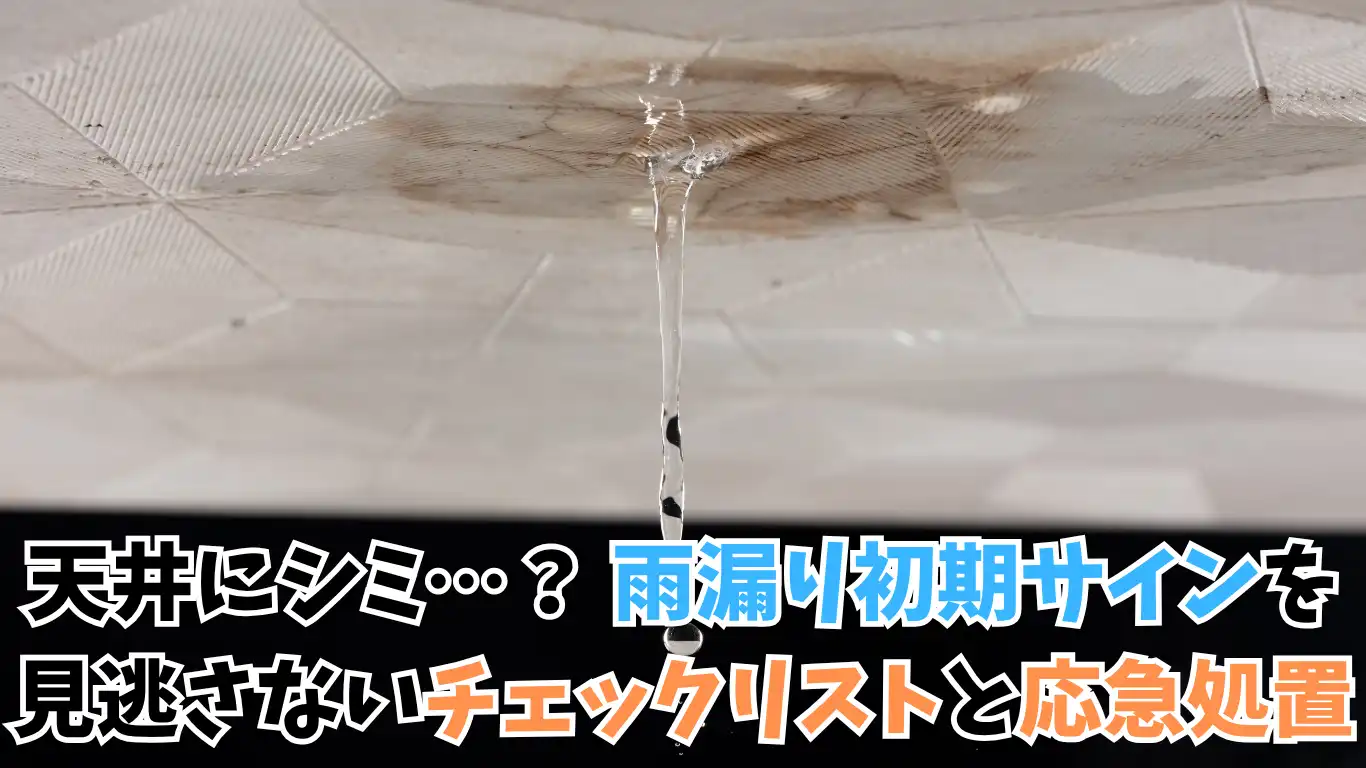

溢れ出た雨水は、通常、谷樋の側面(水返し)を乗り越えて軒天(のきてん)や外壁側へと流れ込みます。特に強風を伴う豪雨時には、水面に生じた波や風圧により、水の逆流(逆水)や吹き込みが発生し、建物内部へと浸入します。

放置リスクと高額修繕費

谷樋オーバーフローを放置することは、建物躯体や内装に深刻な二次被害をもたらします。

- 1. 下地材の腐朽とシロアリ被害:溢れた水が軒天や壁の内部に浸入し、野地板や垂木などの構造材を継続的に濡らし続けます。濡れた木材は腐朽し、シロアリの格好の餌となり、シロアリ被害を誘発します。構造材の腐朽が進むと、建物の安全性が損なわれるリスクがあります。

- 2. 内装被害:軒天のシミや、壁のクロスへの浸水、床への漏水 など、目に見える内装の汚損が発生します。

- 3. 高額な修繕費用:複雑な屋根形状の取り合い部からの雨漏り事故は、修繕費用が643万円に達する事例 や、外壁・開口部からの雨漏り修繕費用が600万円を超える事例が報告されており、谷樋周辺の構造的な欠陥は、高額な修繕費につながる可能性が高いです。

原因の全体像

谷樋のオーバーフローは、単なる「詰まり」だけでなく、「設計上の構造的な欠陥」や「経年による変形」など、複数の原因が複合して発生することがほとんどです。

1. 排水経路における構造的な欠陥

- ・勾配(水勾配)の不足:谷樋は、水がスムーズに流れるように軒先側に向かって勾配がつけられていますが、この勾配(水勾配)が不足していると、雨水が途中で滞留し、水たまりが発生します。水たまりは水の流れを遅らせ、豪雨時のオーバーフローを招きます。

- ・水路断面(谷幅)の不足:流入する屋根面積に対して谷樋の幅や深さ(水路断面)が狭い場合、想定される設計流量を処理しきれずに水が溢れます。特に複数の谷樋が合流する箇所では、その下流側の断面が極端に不足し、水の渋滞が発生します。

- ・板金の重ね順不良による逆水:谷樋に使用される板金(谷板)の継ぎ手や、屋根材と谷板の取り合いにおいて、水の流れと逆の重ね順で施工されている場合、強風時や滞留時に水が毛細管現象や逆水により下地側に浸入するリスクがあります。

2. 外部要因と排水機能の低下

- ・ごみ・落葉の堆積:谷樋は落葉樹が近い場合や都市部でも、風で運ばれた砂やゴミが溜まりやすい場所です。これらが堆積すると、水の流れが物理的に阻害されるだけでなく、排水口(落とし口)を塞いでしまい、排水能力が著しく低下します。

- ・雪庇(せっぴ)と雪解け水:積雪地域では、屋根からの雪庇の重みで谷樋が変形したり、谷樋内の雪が溶けずに氷のダムを形成したりすると、雪解け水が逆流し、オーバーフローを招きます。

- ・排水口(縦樋)の能力不足:谷樋から軒樋へ、そして縦樋へと流す排水系統全体で見た場合、縦樋の口径や本数が、流入する屋根面積に見合った設計流量を処理しきれない場合があります。

症状チェックと事前診断

谷樋のオーバーフローが原因の雨漏りでは、いつ、どのような条件下で水が溢れたかを正確に把握することが原因特定への近道です。

降雨強度と風向の相関の確認

雨漏り診断の基本原則として、入居者への詳細な間診(ヒアリング)が重要です。

- ・発生タイミングの記録:豪雨、長雨、短時間の集中豪雨など、雨の強さや量を確認します。谷樋の溢水は、特に降雨量が多い時に発生する傾向があります。

- ・風との相関:風の強さや向き が関係するかどうかを確認します。強風を伴う場合は、風圧による吹き込みや、谷樋内の水の波立ちによるオーバーフローの可能性が高まります。

- ・タイムラグ:降り始めてから雨漏りが室内で確認されるまでのタイムラグ(時間差)を記録します。浸入から浸出までに時間がかかる場合、水が屋根下地の通気層や躯体を伝って流下している経路を示唆します。

溢水位置の特定と室内・小屋裏の痕跡確認

- ・溢水位置の特定:谷樋のどの部分(水上、中間、排水口付近、合流部)で溢水が発生したかを推定します。水の渋滞が起きやすい合流部や、排水口の直前は、溢水リスクが高い箇所です。

- ・小屋裏の確認:天井のシミや軒天の汚損が確認された場合、点検口から小屋裏に入り、野地板、垂木などの構造材の濡れ、シミ、または腐朽の痕跡を確認します。

結露との見分け

雨漏りと結露は、発生メカニズムが異なります。

- ・結露の特徴:外気温が低く、室内湿度が高い冬季などに、雨が降っていない日でも発生します。

- ・雨漏りの特徴:雨が降った時(特に豪雨時)に発生し、浸入水は外壁材や下地材の汚れを含んで着色している場合があります。雨漏りには必ず原因が存在します。

現地調査の手順

谷樋のオーバーフローの根治には、排水系統の現状を数値で定量的に把握する現地調査が必須です。

1. 通水観察と水の挙動の確認

- ・散水試験(通水確認):谷樋の上流側から水を流し、水がスムーズに流下するか、特定の箇所で水たまりや水の渋滞が発生しないかを確認します。散水試験は原因究明が難しい雨漏りにおいて有効性が高く、修理後も再発がないかを確認するために実施されます。

- ・オーバーフローの再現:豪雨時の状況を再現するため、水の量を増やしたり、散水ノズルの角度を調整して水の勢いをつけたりすることで、水の流れの抵抗や溢水リスクを観察します。

2. 勾配の測定

- ・レーザー/水平器による測定:谷樋の最低点(排水口)から水上側に向けて、勾配(水勾配)が適切に確保されているかを確認します。一般的な谷樋では、スムーズな排水のために最低でも1/100~1/200程度の勾配が求められますが、この勾配が不足していると水が滞留します。

- ・野地板の歪み:築年数が古い建物では、野地板のたわみや構造材の沈下などにより、当初の勾配が失われている場合があります。

3. 流路寸法と流入屋根面積の計測

- ・水路断面と谷幅:谷樋の幅と深さ(水路断面)を計測し、設計流量に対して物理的な許容量が十分かを確認します。

- ・屋根面積と合流数:谷樋一本あたりに流入する屋根の面積(設計流量の基礎)を算出し、谷樋の排水能力と照らし合わせます。特に複数の谷樋や軒樋が合流している箇所では、その下流側で処理能力が過密になっていないかを評価します。

- ・ドレン位置・口径:排水口(ドレン)の位置、数、そして口径を測定します。改修履歴があり、改修用ドレンが設置されている場合、口径が小さくなっている可能性があり、排水能力が低下していないかを確認します。

設計の考え方

谷樋のオーバーフローを根治するためには、建物の立地条件(地域の最大降雨強度)と屋根面積に基づいた設計流量を算出し、それに見合う排水システムを再設計する必要があります。

設計流量と水路断面の再設定

- ・設計流量の算定:地域の過去の最大降雨強度(例えば、1時間あたり100mmなど)と、谷樋一本あたりが受け持つ屋根面積を掛け合わせ、谷樋が処理すべき設計流量を算出します。

- ・水路断面の安全余裕:算定した設計流量を安全に流すために、水路の幅と深さ(断面)に安全余裕(マージン)を設けます。特に落葉やゴミの堆積を考慮し、水路の底面だけでなく、水返し高さを確保することが重要です。

合流分散とボトルネックの解消

複数の水路が合流する箇所は、水の渋滞(ボトルネック)が発生し、オーバーフローの原因となります。

- ・合流の分散:可能な限り、水の合流を避け、複数の縦樋に排水を分散させる設計を検討します。

- ・上流優先の是正:谷樋の勾配は、下流側の排水能力に依存します。排水口(縦樋)の能力が不足している場合、その手前の谷樋の勾配や水路を拡張しても、水の渋滞は解消されません。したがって、まずは排水口の能力強化(縦樋の口径拡大や増設)を優先的に検討し、その設計流量に合わせて谷樋の勾配と断面を調整します。

勾配調整と水路再形成

谷樋の機能不全の多くは、勾配不足と板金納まりの不備にあります。屋根材の下にある板金(谷板)と下地(野地)の是正が必要です。

野地(下地)の調整による勾配の回復

勾配が不足している箇所や水たまりができている箇所は、屋根材や谷板を剥がし、野地板を張り替える、または勾配調整用の部材を挿入するなどして、適切な勾配を回復させます。

水勾配は、雨水を確実に下流へと導くための基本設計であり、根治には不可欠です。

谷板の継手と水返しの是正

谷樋は、継ぎ目(継手)からの浸水を防ぐとともに、豪雨時の水の波立ちによるオーバーフローを防止する納まりが求められます。

- ・谷板(捨て板金)の重ね順:谷樋の板金(谷板)は、水の流れと逆の重ね順で施工されていると、雨水が板金の下に回り込み、雨漏りにつながるリスクがあります。必ず水上側が水下側を覆う正しい重ね順に是正します。

- ・継手位置の最適化:谷板の継手には、必ずシーリング材(コーキング)が使用されますが、シーリングは劣化するため、止水に過度に依存してはなりません。継手は、水の流れが緩やかな場所や、水の滞留が発生しにくい場所に配置することが望ましいです。シーリング材は、あくまで補助的役割として使用します。

- ・水返しと谷幅の調整:豪雨時の溢水を防ぐため、谷板の両側には十分な高さの水返しを確保します。谷幅が狭い場合、谷板を幅広のものに交換し、水路断面を確保します。

集水強化の具体策

谷樋の排水能力を高めるためには、集水(ドレン)部分の容量強化と、万が一のオーバーフローに備えた冗長性の確保が有効です。

谷幅の拡張と深さの確保

水の渋滞が発生しやすい合流部や、急な角度で水が流れ込む入隅部では、谷樋の幅を拡張し、水路断面を確保します。屋根材を一部カットし、谷板の見える幅を広げる是正も有効です。

改修ドレン・集水桝の追加設置

- ・ドレンの強化:谷樋が軒樋(軒先の樋)と接する部分の排水口(ドレン)の口径が不足している場合、縦樋の口径を拡大するとともに、ドレンの口径も拡大します。改修工事で改修用ドレンを設置する場合、既存ドレンに比べて口径がサイズダウンする(例:100φが90φ程度)ため、排水能力の低下を招き、満水状態になるリスクを高める可能性があります。改修ドレン設置により満水状態から雨漏りが発生した事例も報告されています。

- ・集水桝の増設:流入する水量を考慮し、谷樋の中間や終端に集水桝を増設することで、排水能力を分散させます。

オーバーフロー管と副排水の設置

谷樋オーバーフローの根治策として最も重要な対策の一つが、万が一排水能力を超えた水が流入した際に、建物内部への浸入を防ぎ、安全に外部へ水を排出するオーバーフロー口(緊急吐け)の設置です。

- ・オーバーフロー管:谷樋の水返しラインよりも低い位置に、非常用の排水管(オーバーフロー管)を設けます。これにより、ドレンが詰まったり、設計流量を超える豪雨があったりした場合でも、水が建物内部へ浸入する前に、外部へと吐き出されます。

- ・防水層の立ち上がり:陸屋根やバルコニーでは、ドレンの不具合が雨漏り事故に直結しやすく、オーバーフロー管を設置することがリスク低減のために重要とされています。この考え方を谷樋の集水部にも応用し、防水層や谷板の立ち上がり高さを確保するとともに、非常時の排水経路を確保します。

排水能力の再設計

谷樋が集めた水を効率的に地上へ導く縦樋(たてどい)の設計は、オーバーフローを防ぐ最終的な鍵となります。

縦樋の口径拡大と本数増設

- ・口径と本数:谷樋が受け持つ屋根面積と地域の降雨強度に基づき、縦樋が処理すべき設計流量を再計算します。既存の縦樋の口径が不足している場合は、より太い口径のものに交換するか、本数を増設して排水能力を向上させます。

- ・合流の分割:複数の谷樋や軒樋からの合流を、一本の縦樋に集中させるのではなく、可能な限り縦樋を増やして合流を分割し、排水負荷を軽減します。

横引きの最短化と詰まり対策

- ・横引き距離:軒樋や谷樋の横引き距離が長いほど、水の流れが滞りやすく、詰まりやオーバーフローのリスクが高まります。縦樋を増設し、横引き距離を最短化することで、スムーズな排水を実現します。

- ・目皿と防葉ネット:谷樋と軒樋が接する排水口には、目皿(ストレーナー)を設置し、落ち葉やゴミの流入を防ぎます。落葉が多い環境では、谷樋や軒樋全体に防葉ネットを設置することで、詰まりを根本的に防ぎます。

清掃動線の確保

谷樋や軒樋は定期的な清掃が不可欠です。

- ・清掃の容易化:清掃しやすいように、樋の開口部を増やしたり、点検しやすい位置に集水桝を設けたりするなど、メンテナンスの動線を考慮した設計を行います。水の渋滞を防ぐ対策とともに、まめな点検と掃除が大切です。

屋根材別の要点

谷樋の納まりは、屋根材の種類によって特性や弱点が異なります。改修時には、各屋根材の特性に合わせた二次防水の強化が求められます。

化粧スレート屋根

- ・ルーフィングの重要性:スレート屋根の下にはアスファルトルーフィングという防水シートが張られており、瓦屋根と同様に、この防水シートが雨漏りを防いでいる仕組みは同じです。

- ・割れと釘浮き:スレート材は割れやすく、谷樋周りの施工時や経年で割れが発生すると、そこから水がルーフィングに浸入します。谷樋周辺のルーフィングに、屋根材の釘穴からの浸水や、屋根材の割れによる水の浸入に対する二次防水の強化が必要です。

金属屋根(縦ハゼ・立平葺き)

- ・緩勾配と逆水リスク:金属屋根、特に立平葺き(縦ハゼ葺き)は、最小勾配が10分の0.5まで施工できる緩勾配屋根材ですが、勾配屋根の平部からの漏水事故の46%を占めるほど、漏水リスクが高い部位です。これは、緩勾配ゆえに水が滞留しやすく、強風時にハゼ部を乗り越える逆水が発生しやすいためです。

- ・谷樋の納まり:谷樋の谷板と金属屋根材の取り合いでは、熱伸縮による金属の動きを吸収しつつ、逆水が発生しないように、谷板の立ち上がり高さを十分確保する必要があります。

瓦屋根(和瓦・洋瓦)

- ・瓦の捨て水:瓦屋根は、瓦同士の隙間から瓦の裏側に雨水が回り込みますが、その下に張られたアスファルトルーフィングという防水シートが雨漏りを防ぐ役割を担っています。

- ・寄棟・入隅の取り合い:瓦が交差する谷樋周辺は、瓦の形状が複雑で、谷板と瓦の隙間から水が浸入しやすくなります。瓦の下を流れてくる水を谷板で確実に受け止める捨て水の設計が重要です。谷部のルーフィングは、谷心を中心に幅500mmから1000mm程度の下葺き材を先張りし、谷底より両方向へ谷を越えて250mm以上折り返すことが標準とされています。

季節・地域条件

地域の気象条件を考慮し、設計流量に余裕(冗長性)を持たせることが、長期的な防水性を確保するために重要です。

台風・沿岸強風地域

- ・強風時の吹き込みと逆水:沿岸強風地域や台風常襲地域では、強風により雨水が屋根材の下に吹き込んだり、谷樋内の水面が波立って水返しを乗り越えたりするリスクが高まります。谷板の立ち上がりを通常より高く設定し、水の逆流を防ぐための設計マージンを設けます。

- ・通気層の対策:強風でサッシまわりの通気層に雨水が流れ込む現象が報告されており、谷樋周辺でも同様に、通気層を通じて浸入した水が躯体に回らないような防水層の連続性確保が重要です。

積雪・多雨地域

- ・凍害と逆水:積雪地域では、雪解け水が谷樋に滞留したり、谷樋内の雪が凍結して氷のダム(アイスダム)を形成したりすることで、水が屋根材の下を逆流するリスクが高まります。立平葺きは、積雪量や降雨量の多い地域で雨漏りが多発する傾向があることが示されています。

- ・改質アスファルトルーフィングの採用:谷樋周辺の防水層には、一般的なルーフィングよりも耐久性が高く、凍害や水たまりに対する抵抗力が強い改質アスファルトルーフィング の採用を検討します。

施工手順と品質管理

谷樋の防水改修は、屋根の最もデリケートな部位であり、下葺き材(ルーフィング)の施工手順と、板金・シーリングの納まりの品質管理が全てを決めます。

下葺き材(ルーフィング)の正しい張り方

- ・谷部の施工基準:谷部は、谷心を中心に幅500mm〜1000mm程度の下葺き材を先張りします。さらに、谷底より両方向へ、谷を越えて250mm以上折り返すことが標準仕様とされています。

- ・ステープルの禁止:谷底付近(谷心に近い部分)には、防水層の貫通を防ぐためにステープル(釘)を打たないこととされています。

- ・ルーフィングの種類:屋根の下葺きには、改質アスファルトルーフィングや透湿ルーフィング(JIS A 6111適合品)が用いられます。透湿ルーフィングは、下地の湿気を透湿させる機能を持つため、屋根材との間の通気層から外部へ湿気を排出できます。

板金継手とシーリングの役割

- ・継手シールは補助:谷板の継ぎ目や、屋根材との取り合いに使用されるシーリング材は、あくまで補助的な止水として利用します。シーリングは経年劣化し、剥離やひび割れが生じるため、防水層の連続性(ルーフィングの重ね代や板金の重ね順)による構造的止水を優先します。笠木の壁当たり部分での雨漏り事例では、シーリング目地の施工不良が43%、3面交点の防水措置不良が57%を占めています。

- ・入隅処理の徹底:谷樋の終端や合流点などの入隅(コーナー)部は、水が集中しやすく、防水層にピンホールができやすい部位です。この部分は、ルーフィングを一枚の防水紙でピンホールができないように処理するなどの対策が重要です。

完了後の品質管理と検査

- ・写真台帳の作成:屋根材の下に隠れるルーフィングや捨て板金の納まり、勾配調整後の状態、改修ドレンの設置状況など、各工程を詳細に写真で記録し、写真台帳を作成します。

- ・通水確認の実施:補修工事完了後、必ず散水試験(通水確認)を実施し、谷樋が設計流量を安全に排出できているか、また雨漏りが完全に止まったかを確認します。

費用・工期レンジ

谷樋の改修費用は、補修範囲(谷樋の長さ)、屋根の複雑さ、下地材(野地板など)の腐食の有無、そして足場設置の必要性によって大きく変動します。

費用レンジ(一般的目安)

| 工事内容 | 費用目安(税別) | 備考 |

|---|---|---|

| 原因調査(散水試験、勾配測定など) | 10万~30万円 | 専門的な診断士による調査。 |

| 谷板金交換・勾配調整(部分的な是正) | 20万~50万円/箇所 | 谷樋周辺の屋根材脱着、下地調整、谷板金交換。 |

| 集水ドレン・オーバーフロー管の設置 | 10万~30万円/箇所 | 排水口の口径拡大、改修ドレン、縦樋接続部調整。 |

| 縦樋の口径拡大・増設 | 15万~40万円/箇所 | 縦樋の撤去・再設置、軒樋の一部交換含む。 |

| 下地材(野地板等)の腐朽補修 | 5万~20万円/箇所 | 雨漏り期間が長い場合に発生。谷樋工事に付帯。 |

| 仮設費用(足場設置) | 600~900円/m² | 屋根工事の高さや建物の形状によっては必須[指定費用]。 |

| 付帯工事:内装復旧 | 10万~50万円 | 天井、壁のクロス、下地材(石膏ボードなど)の交換。 |

注:複雑な屋根形状からの雨漏り事故では、修繕費用が643万円に及んだ事例も報告されています。

工期レンジ

- ・谷板金交換・勾配調整(部分):5日〜10日程度。

-

・縦樋を含む排水系統全体改修:1週間〜2週間程度。

工期は、天候(雨天、強風)に大きく左右されます。特に防水層の施工やシーリングの乾燥には、適切な気温・湿度が求められます(気温5℃以下、湿度85%以上は塗装・シーリング不適とされます)。

業者選び・FAQ・まとめ

谷樋オーバーフローの根治には、排水設計、防水納まり、そして板金加工の技術が高度に求められます。

単なる塗装業者や飛び込みのセールスではなく、防水と板金技術に精通した専門業者に依頼することが不可欠です。

業者選びのポイント

- 1. 診断能力:単なる目視だけでなく、散水試験やサーモグラフィーカメラを用いて水の浸入経路を正確に特定し、勾配測定を含む定量的な診断ができる業者を選びます。

- 2. 設計能力:排水の設計流量を算出し、谷樋の勾配、水路断面、縦樋の口径を図面化して提案できるかを確認します。設計的な是正提案ができることが、根治策の前提となります。

- 3. 防水・板金技術:ルーフィングの谷部における正しい250mm以上の折り返しや、谷板の正しい重ね順を理解し、シーリングに頼りすぎない構造的止水設計ができる業者を選びます。

- 4. 保証と記録:補修後の保証期間や保証条件を確認し、工事中の各工程(ルーフィング、捨て板金、下地補修)の写真台帳を提出させることを契約の条件とします。

FAQ(よくある質問と回答)

Q1. 豪雨時に谷樋が溢れるのは、樋が詰まっているから、清掃すれば大丈夫ですか?

A. 落ち葉やゴミによる詰まりはオーバーフローの主要因ですが、清掃だけでは根治しません。豪雨時に溢れる現象は、多くの場合、谷樋自体の水勾配不足、または水路断面(谷幅)が設計流量に対して不足しているなど、排水計画上の構造的な欠陥が原因です。清掃は予防策ですが、根本的な解決には勾配調整や谷樋の再設計が必要です。

Q2. 谷樋のオーバーフローで雨漏りした場合、シーリング(コーキング)で止まりますか?

A. シーリングでは持続的に止まりません。谷樋からの雨漏りは、水の量が多いために防水層の限界を超えて浸入する現象です。シーリングは紫外線や熱で劣化するため、一時的な止水材に過ぎず、豪雨時の水圧や水の滞留には耐えられません。防水層(ルーフィング)と谷板の正しい重ね順と勾配の是正による構造的な排水が必須です。

Q3. 谷樋のルーフィング(下葺き材)の正しい施工基準を教えてください。

A. 谷部の防水層であるルーフィング(下葺き材)は、谷心を中心に幅500mm〜1000mm程度のシートを先に張り付け、谷底より両方向へ、谷を越えて250mm以上折り返すことが標準とされています。また、防水層の貫通を防ぐため、谷底付近にはステープル(釘)を打たないことが重要です。

Q4. 陸屋根の改修用ドレンのように、谷樋にも排水能力を下げるリスクはありますか?

A. はい、あります。陸屋根の改修工事で改修用ドレンを設置すると、既存ドレンの口径が小さくなり、排水能力が低下して満水リスクが高まる事例が報告されています。谷樋の排水系統においても、ドレンの口径を小さくしたり、縦樋の能力が不足したりすると、豪雨時の満水状態を招き、オーバーフローのリスクが高まります。排水能力を評価し、口径を拡大するか、縦樋を増設することが重要です。

Q5. 瓦屋根の谷樋で雨漏りした場合、瓦の下にあるルーフィングは大丈夫ですか?

A. 瓦屋根の雨漏り事故は、瓦の下に張られたアスファルトルーフィングなどの防水層が損傷しているか、あるいは谷樋周辺のルーフィングの施工が不適切であることが原因です。瓦屋根は瓦の隙間から水が浸入することを前提としており、このルーフィングが最後の防水層として機能しています。谷樋の雨漏りが確認されたら、瓦を剥がしてルーフィング(特に谷心から250mm以上折り返されているか)と下地材の腐朽状況を確認する必要があります。

まとめチェックリスト

- 1. 原因の特定:勾配不足、水路断面不足、排水口の能力不足など、構造的な原因を通水観察と勾配測定によって特定しましたか?

- 2. 勾配と断面の是正:水たまりができる箇所は勾配を是正し、流入する設計流量に見合う谷幅(水路断面)を確保する計画になっていますか?

- 3. 二次防水の徹底:谷部のルーフィングは250mm以上折り返し、谷底にはステープルを打たない正しい施工仕様で計画されていますか?

- 4. 排水能力の強化:縦樋の口径拡大や増設、水の渋滞を避けるための合流分散を検討しましたか?

- 5. 冗長性の確保:詰まりや満水に備え、防水層の立ち上がりと、非常時のオーバーフロー口(緊急吐け)を設置する計画がありますか?

- 6. 清掃対策:落ち葉対策として、防葉ネットの設置や、日常的な清掃動線を確保しましたか?

- 7. 業者選定:勾配・排水設計を図面化して提案でき、板金と防水の専門技術を持つ業者を選びましたか?