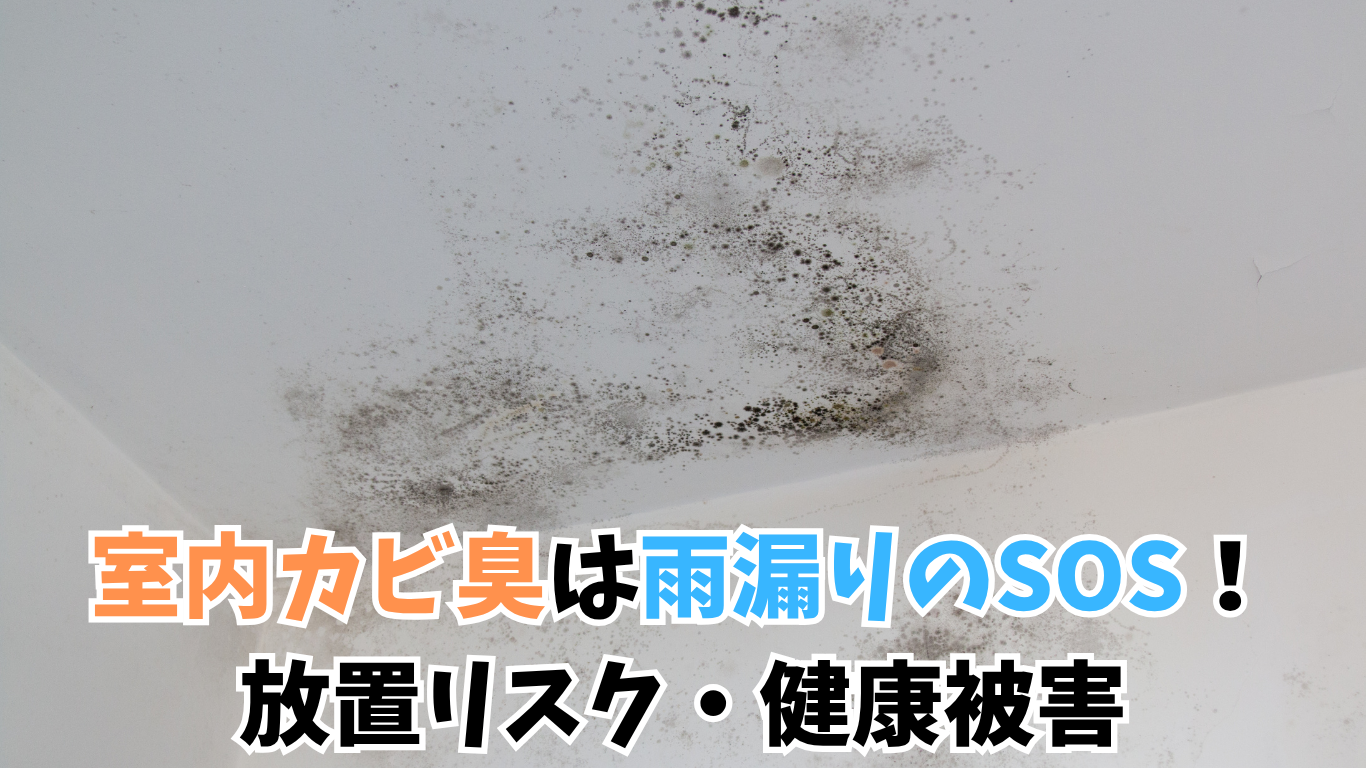

“カビ臭=雨漏り”を放置すると家も体も壊れる

ご自宅でカビ臭を感じることはありませんか?そのカビ臭は、単なる湿気の問題ではなく、住宅内部で進行している「雨漏り」の重要な初期サインである可能性が高いです。雨漏りは、建物の内部に雨水が浸入する現象であり、建物の構造や入居者の生活に甚大な影響を及ぼすトラブルです。多くの場合、カビ臭は、雨漏りによって供給される水分が原因で発生するカビの成長を示唆しています。

この雨漏りを放置することは、家そのものの耐久性や資産価値を低下させるだけでなく、居住者の健康を脅かす深刻なリスクを伴います。雨漏りは建築業界で最も多いトラブルの一つであり、建築主が最も嫌う現象でもあります。住宅保証機構の補償状況を見ても、全体の約85%が屋根・壁・防水といった雨漏り関連で補償されていることからも、その深刻さが伺えます。

雨漏りの問題は、時間とともに進行し、補修が手遅れになることも珍しくありません。初期段階で適切な対応を取ることで、被害を最小限に抑え、大規模な修繕費用や健康被害を防ぐことができます。今この記事を読んでいるあなたは、大切な住まいと家族の健康を守るための、最初の一歩を踏み出す機会を得ています。 このガイドでは、カビ臭が示す雨漏りのメカニズムから、放置した場合のリスク、具体的な点検方法、そして修理費用を抑えるための方法までを包括的に解説します。

雨漏りがカビ臭を生むメカニズム

カビ臭は、住宅内に湿気が滞留し、カビが繁殖している証拠です。その根本原因の多くは、雨漏りによる水の浸入にあります。ここでは、雨漏りがどのようにカビ臭を発生させるのか、そのメカニズムを解説します。

雨漏りの定義と浸入経路

NPO法人「雨漏り診断士協会」 によると、「雨漏り」とは、「施工の意図に反し、建物内部に雨水が浸入すること」 と定義されています。雨水は、材料や施工の不具合によって、建物の様々な隙間や破損箇所から浸入します。

雨水が建物内部に浸入する経路は多岐にわたりますが、一般的には以下の2つの防水層の考え方があります。

一次防水(外装材):外壁材や屋根材、シーリング材など、外部から目視できる部位が雨水を直接防ぐ役割を果たします。例えば、屋根の瓦や外壁のサイディング材などが該当します。

二次防水(下葺き材):一次防水で防ぎきれなかった雨水が浸入した場合に、その水を受け止めて外部へ排出する役割を持つのが二次防水です。木質系建物(木造住宅)では、一次防水の外壁サイディング材と二次防水の下葺き材(透湿防水シート)の間に設けられた通気層や、屋根のルーフィングなどが二次防水として機能します。これにより、多少の雨水が浸入しても建物内部への被害を防ぎ、安全性が高まります。

しかし、鉄骨造のALC外壁や鉄筋コンクリート造の建物は、基本的に二次防水が設けられていないため、一次防水であるシーリング材や塗膜防水が劣化すると、直接雨漏りにつながるリスクが高いとされています。

雨水が一次防水や二次防水を突破して建物内部に浸入すると、木材、石膏ボード、断熱材、衣類、ダンボールなど、様々な建材や家財が濡れます。これらの材料は水分を吸収しやすく、カビの栄養源となる有機物も豊富に含んでいます。

カビの繁殖とカビ臭の発生

建物内部に浸入した雨水が建材に滞留し、湿度が高い状態が続くと、カビの繁殖に最適な環境が形成されます。カビは、湿気と栄養源があれば容易に繁殖し、目に見えない場所でも急速に広がります。

カビが成長する過程で、「カビ臭」と呼ばれる特有の揮発性有機化合物 (VOC) が放出されます。 これが、私たちが室内に感じる不快な匂いの正体です。この匂いは、特に雨の日や湿度の高い日に強くなる傾向があります。

最も危険なのは、目に見えない壁の内部や床下、小屋裏などでカビが繁殖しているケースです。これらの隠れた場所でカビが大量に発生している場合、そのカビ臭が雨漏りの最も明確なサインとなることがあります。放置すれば、建物の構造体にまで被害が広がり、修繕が困難になるだけでなく、健康被害も深刻化します。

放置リスク5選

雨漏りを放置することは、時間とともに深刻な問題を引き起こし、最終的には高額な修理費用や取り返しのつかない損害につながります。ここでは、雨漏りの放置によって発生する主なリスクを5つご紹介します。

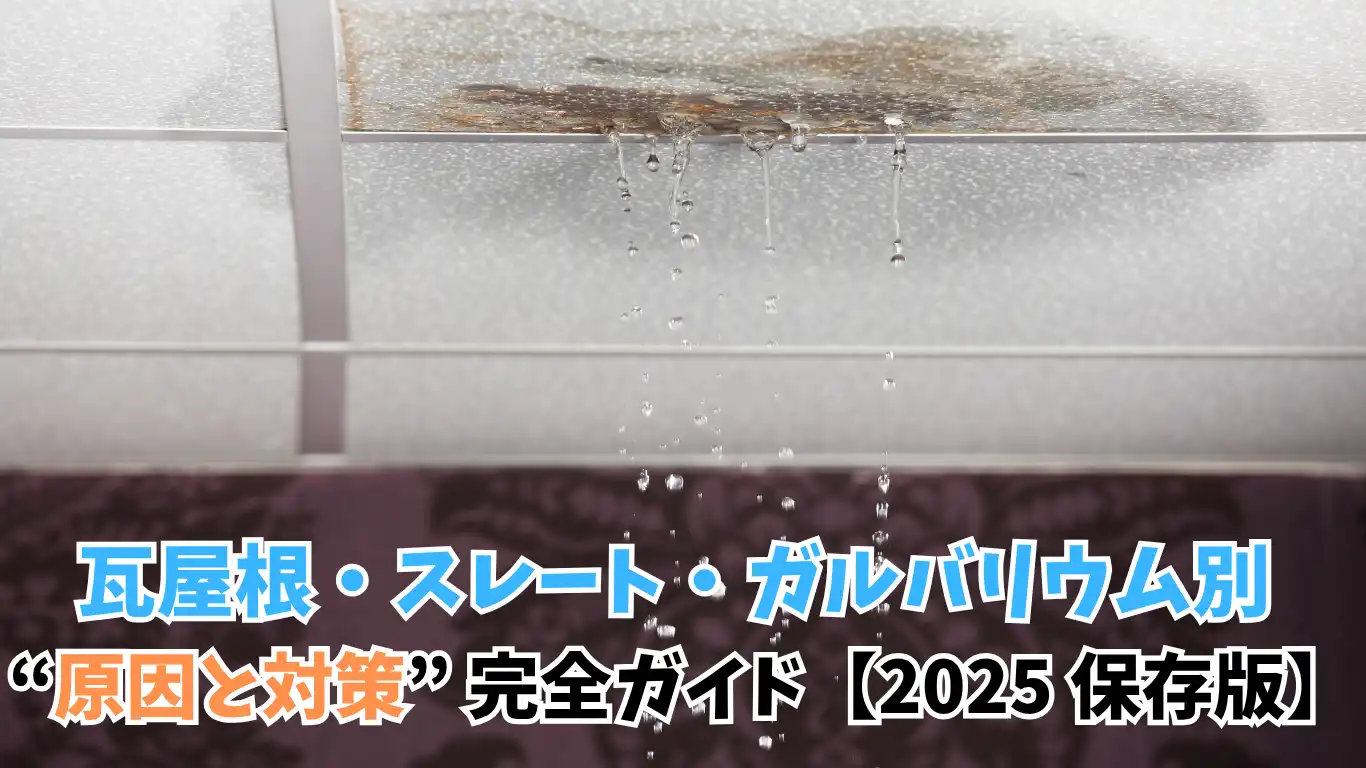

構造腐朽(木材の腐敗とシロアリ被害)

木材は水分を吸収すると腐朽しやすくなります。雨漏りによって木材が常時湿った状態になると、腐朽菌が繁殖し、木材の強度が著しく低下します。これにより、建物の構造体が弱くなり、最悪の場合、倒壊のリスクも生じます。

さらに、水分が供給される環境は、シロアリの活動を活発化させる主要な要因となります。特にイエシロアリは激しい加害性を持つため、放置すると補修工事では済まなくなり、建て替えが必要になるほどの大きな被害に発展することもあります。

シロアリは木材だけでなく、ダンボール、衣類、断熱材、電線ケーブルまで食い荒らし、コンクリートにも穴を開けることがあります。新築時に防蟻工事を行っても、雨漏りや結露などによる水分供給があればシロアリ発生のリスクは高まります。

電食(金属部材の腐食)

建物内部には、給排水管や電線ケーブル、補強金具など、様々な金属部材が使用されています。雨水が浸入し、これらの金属部材に触れると、異なる種類の金属間で電位差が生じ、電気化学反応(電食またはガルバニック腐食)が進行する可能性があります。

電食は、通常の錆びよりも急速に金属を劣化させ、配管の穴あきや電線ショートなどの原因となることがあります。これにより、給水管や排水管からのさらなる漏水を引き起こしたり、電気系統のトラブルにつながったりするリスクがあります。

資産価値の低下と売却時の問題

雨漏りは、建築主が入居後に最も嫌う現象であり、建築業界で最も多いトラブルの一つです。雨漏りの履歴がある住宅は、購入希望者にとって大きな懸念事項となり、不動産としての資産価値が著しく低下します。

特に、新築住宅の「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」には、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)により、引き渡し後10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。しかし、品確法で定められた10年を超えた後でも、最高裁判決(別府マンション事件)により、雨漏りなどの瑕疵には民法の不法行為責任が問われ、時効が20年まで延長される可能性があることが示されています。つまり、放置された雨漏りは「健康や財産が侵害される瑕疵」と見なされ、20年もの間、責任を追及される可能性があるのです。

このような背景から、雨漏りを放置すると、将来的な売却時に大幅な価格交渉を強いられたり、最悪の場合、買い手が見つからず売却が困難になる可能性もあります。

再修理コストの増加と工事の長期化

雨漏りは必ず原因が存在し、運が悪くて発生することはありません。一度発生した雨漏りを根本的に修理しないと、一時的に止まっても時間の経過とともに再発する可能性が高いです。

残念ながら、多くの雨漏り再発という失敗経験があることも事実ですが、失敗経験を重ねるごとに、より早く解決につながっていくことも事実です。しかし、一般的には、雨漏りの発見が遅れたり、安易な対処(例えばシーリング材のみの施工)で済ませたりすると、根本原因が解消されず、被害が拡大し、結果として大規模かつ高額な再修理が必要になります。

雨漏り修理は抜本的に行う必要があり、そのためには大掛かりな工事になることも珍しくありません。例えば、シーリング材の劣化による雨漏りの場合、シーリング材の実質的な耐用年数は5年から10年程度であり、雨漏りを起こさないためには定期的なシーリングの更新が必要になります。しかし、単に上からシーリングを施すだけでは耐久性が少なく、やがて再発します。本来の補修は、下葺き材まではがして下地を露出させ、施工状況を確認した上で行うべきです。

このように、雨漏りを放置し、被害が進行するほど、必要となる工事範囲が広がり、材料費や人件費が増加するため、初期の段階で修理していれば必要なかったはずの費用が追加で発生します。さらに、工事が複雑化し、長期化する傾向にあります。

健康被害(カビ・ダニによるアレルギーや呼吸器疾患)

雨漏りによる室内の高湿状態は、カビの繁殖だけでなく、ダニの発生にもつながります。カビの胞子やダニの死骸、糞などは、室内の空気中に浮遊し、居住者が吸い込むことで、様々な健康被害を引き起こす可能性があります。

具体的な健康被害としては、アレルギー性鼻炎、喘息、アトピー性皮膚炎などのアレルギー症状の悪化や、呼吸器系の疾患が挙げられます。特に、免疫力が低い乳幼児や高齢者、アレルギー体質の方は、より深刻な影響を受けるリスクがあります。

また、雨漏りによって木材などの建材が濡れ続けると、腐朽によって生じる化学物質や、カビが放出するVOC(揮発性有機化合物)が室内に放出され、「シックハウス症候群」の一因となる可能性もあります 。目に見えるカビだけでなく、壁の内部や床下など、隠れた場所でカビが繁殖している場合、その影響はより深刻になることがあります。

雨漏りを放置すると、健康への影響が長期間にわたり、慢性的な症状を引き起こすことがあります。居住者の生活の質が低下するだけでなく、医療費の増加にもつながるため、早期の発見と対処が極めて重要です。

初期サイン10項チェックリスト

雨漏りは必ずしも目に見える形で現れるわけではありません。カビ臭は、雨漏りの初期サインとして非常に重要ですが、他にも注意すべきサインがあります。ここでは、雨漏りの可能性がある初期サインを10項目にまとめました。定期的に自宅をチェックし、早期発見に努めましょう。

カビ臭の発生

ポイント:窓を閉め切った状態で、特定の部屋や場所でカビや土のような不快な臭いが常に感じられる場合。

解説:雨漏りによる湿気の滞留が原因で、壁の内部や床下、天井裏など、目に見えない場所でカビが繁殖している可能性があります。特に、雨が降った後や湿度が高い日に匂いが強くなる傾向がある場合は要注意です。

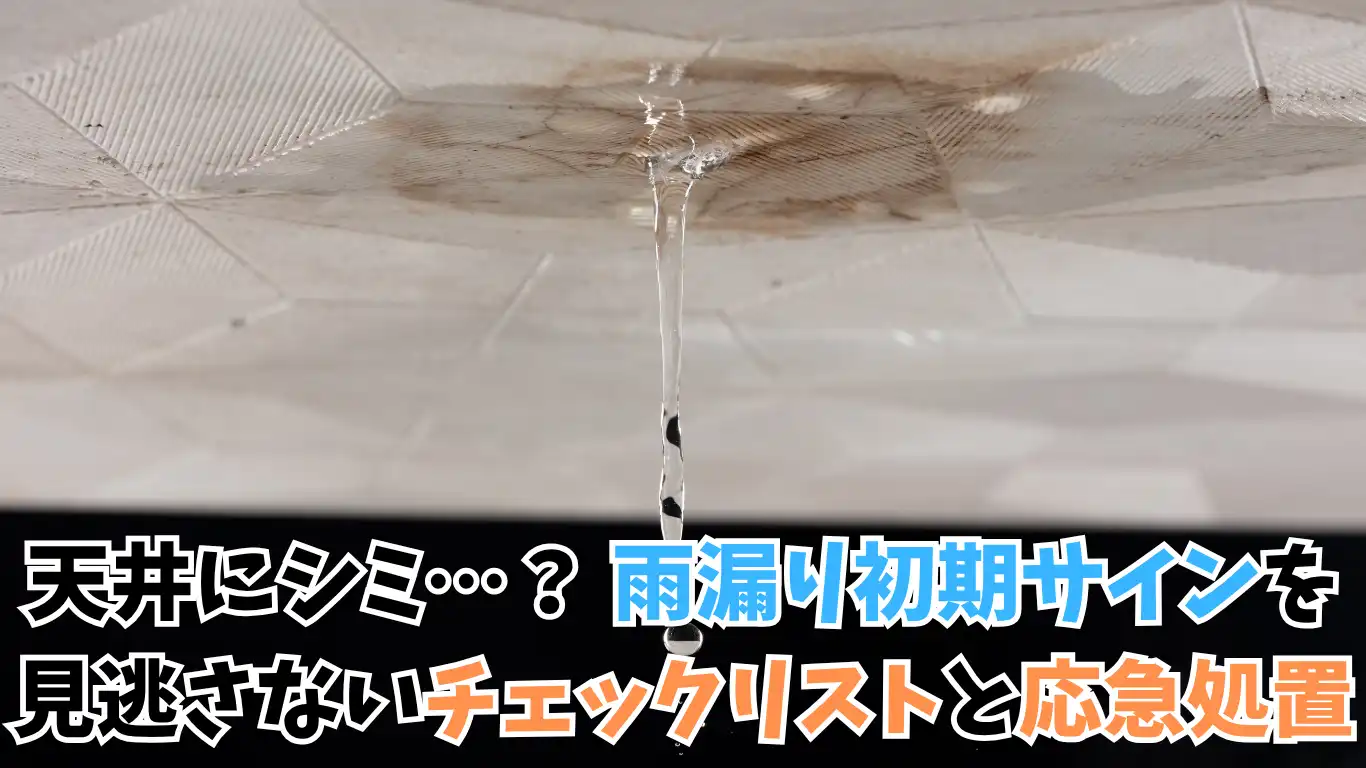

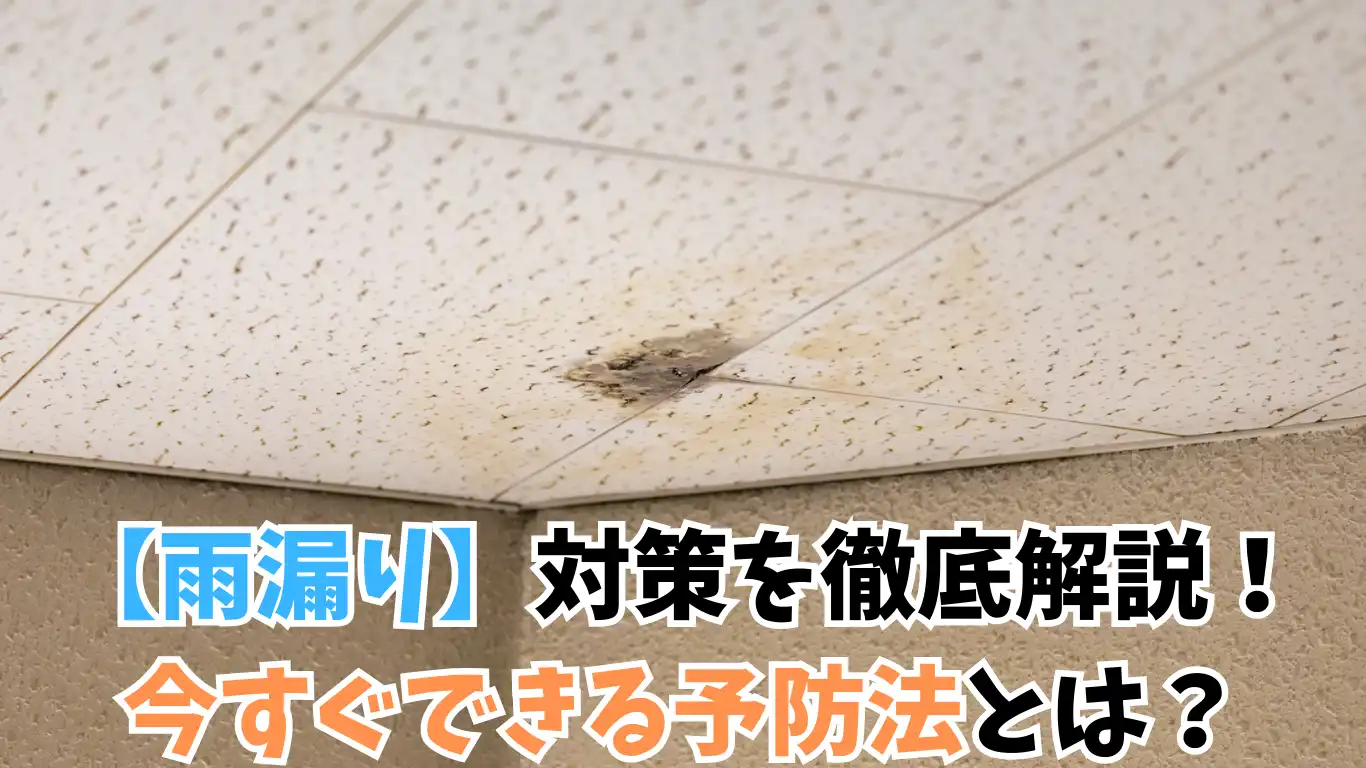

天井や壁のシミ・変色

ポイント:天井や壁に水滴の跡、黄ばみ、茶色、黒っぽいシミが見られる場合。

解説:雨水が内部に浸入し、建材に染み込んでいる証拠です。シミの色や濃さ、広がり方で被害の進行度合いを推測できます。

壁紙や塗装の剥がれ・浮き

ポイント:壁紙が部分的に浮いたり、剥がれたり、塗装面に膨れや剥がれが見られる場合。

解説:壁の内部に雨水が浸入し、接着剤の劣化や湿気によって壁紙や塗膜が下地から剥がれています。

目に見えるカビやコケの発生

ポイント:壁の表面、窓枠、サッシ周辺、押入れの中、家具の裏側などに黒や緑色のカビ、または外壁にコケが確認できる場合。

解説:高い湿度が原因でカビが繁殖しています。外壁のコケは、外壁材の劣化のサインであることもあります。

床材の変形・きしみ

ポイント:フローリング材が反ったり、きしんだり、柔らかくなったりする、あるいは床下が湿っぽいと感じる場合。

解説:床下や床材に雨水が浸入し、木材が水分を吸って変形しています。シロアリ被害の可能性も考慮する必要があります。

雨天時の水滴・水のたまり

ポイント:雨が降っている最中や降雨後に、天井、窓枠、壁、照明器具などから水滴が落ちてきたり、床に水たまりができる場合。

解説:最も明確な雨漏りのサインです。降雨の強さや風向きによって発生状況が異なることがあります。

建具の開閉不良

ポイント:ドアや窓の開閉がスムーズでなくなったり、枠が歪んだりする場合。

解説:雨水浸入による木材の膨張や構造体の歪みが原因で、建具の寸法に変化が生じている可能性があります。

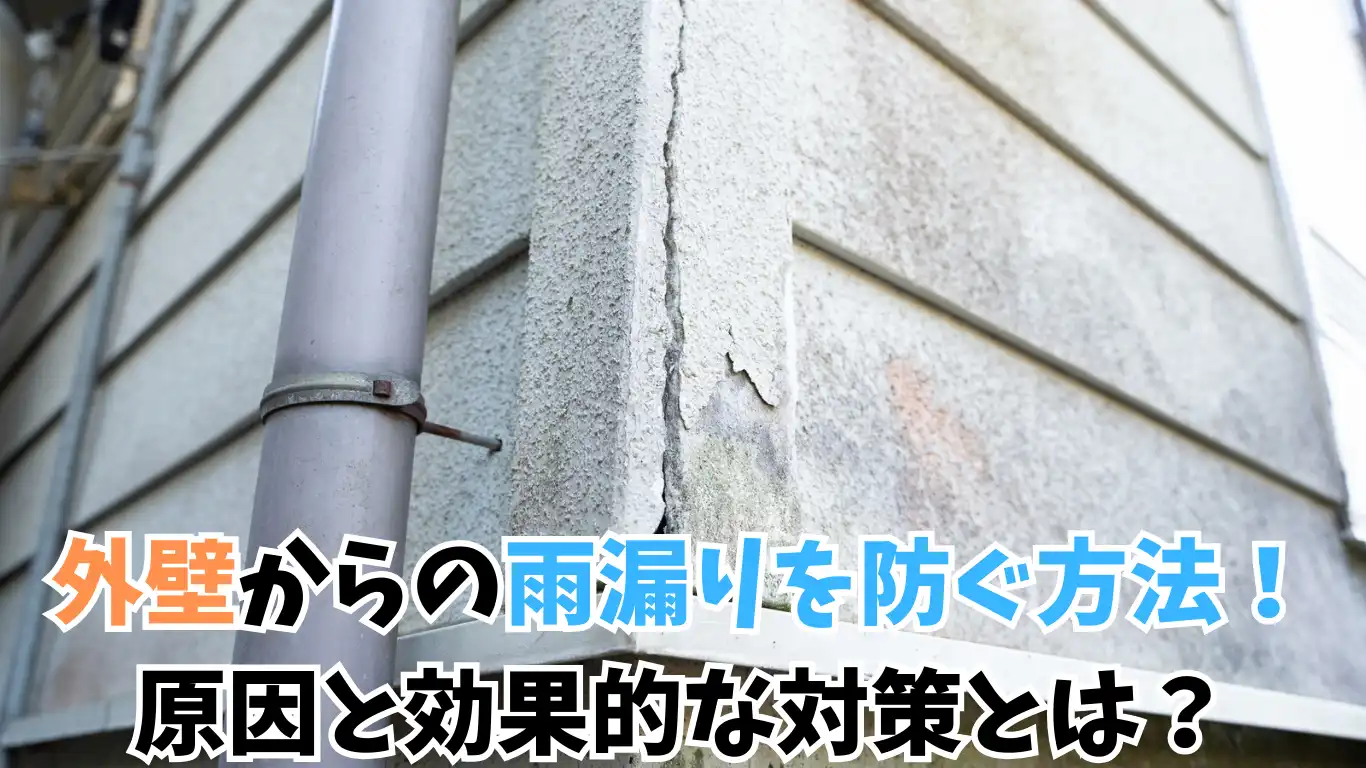

外壁のひび割れやシーリング材の劣化

ポイント:外壁にひび割れが見られる、または窓やドア周りのシーリング材が硬化、剥離、ひび割れしている場合。

解説:これらは雨水の浸入経路となるため、特にALCパネルやモルタル外壁では注意が必要です。シーリング材の劣化は、一次防水の機能低下に直結します。

軒天(軒裏)のシミや剥がれ

ポイント:軒天にシミ、カビ、塗膜の剥がれ、あるいは穴が開いている場合。

解説:屋根や外壁からの雨水が軒天内部に浸入している可能性があります。

外壁の藻やコケの異常な発生

ポイント:外壁に通常見られないほどの藻やコケが広範囲に発生している場合。

解説:外壁の塗膜が劣化し、水分を保持しやすい状態になっているか、壁内部に湿気が滞留している可能性があります。特に、日当たりが悪く風通しが悪い部分に注意が必要です。

これらのサインが一つでも確認された場合は、雨漏りの可能性を疑い、早急に専門業者に相談することをお勧めします。

DIY vs 業者|調査・修理コスト比較表

雨漏りを発見した際、「自分で何とかしよう」と考える方もいるかもしれません。しかし、雨漏り調査と修理は専門的な知識と技術を要するため、DIYでは根本的な解決に至らないことが多いです。ここでは、DIYと専門業者による調査・修理について、その特性とコストに関する考え方を比較します。

DIYによる対処

メリット

初期コストが低い:シーリング材の補修など、材料費のみで手軽に行えます。

デメリット

原因特定が困難:雨漏りの原因を特定することは非常に難しい作業です。目に見える浸出箇所と、実際の浸入箇所が大きく異なることが多々あります(例えば、水平方向に1m以上離れていることもあります)。素人が安易にシーリング材で隙間を塞ぐと、雨水の逃げ道をなくしてしまい、かえって雨漏りを悪化させるリスクがあります。

再発のリスクが高い:根本原因を解決できないため、一時的に雨漏りが止まっても、時間の経過とともに再発する可能性が非常に高いです。

被害拡大の可能性:誤った対処によって、内部の構造体や断熱材にまで被害が広がり、最終的に修繕費用が高額になることがあります。

専門業者による調査・修理

メリット

正確な原因特定:NPO法人「雨漏り診断士協会」が提唱する「雨漏り診断基本5原則」に基づき、建物の構造、工法、築年数、修繕履歴、環境の把握、入居者への詳細な問診、そして複数の仮説立てと検証を経て、原因箇所を正確に特定します。散水試験やサーモグラフィーカメラなど、専門的な調査方法を用いることで、目視では分からない浸入箇所や水の経路を可視化し、高い精度で原因を特定できます。

根本的な解決:原因を正確に特定した上で、適切な材料と工法を用いて抜本的な修理を行います。木造住宅では、雨水を建物に一切浸入させないという考え方よりも、浸入した雨水を速やかに排出する「雨仕舞い」の考え方が重要とされています。

長期的な安心:多くの専門業者は、修理後も一定期間の保証を提供しており、アフターサービスも充実している場合があります。

トラブル解決率の高さ:「雨漏り110番グループ」では、雨漏り解決率97%超を誇り、同業他社で解決できなかった難解な雨漏り案件も数多く解決しています。

デメリット

初期コストが高い:DIYと比較して、専門業者に依頼するため初期費用は高くなります。ただし、長期的な視点で見れば、被害拡大による再修理費用や健康被害のリスクを回避できるため、結果的には経済的であると言えます。

修理コストに関する考え方

遅れるほど高額に:「雨漏りを放置すると健康や財産が侵害される瑕疵として、漏水は該当する」とされ、補修工事では済まなくなり、建て替えなど大きな被害に発展する場合もあると指摘されています。これは、早期発見・早期修理が結果的にコストを抑えることを意味します。

安易な修理は再発を招く:安易なシーリング材の施工は「仮復旧程度」と考えるべきであり、再発のリスクを伴います。再発すれば、再度費用と時間が必要になります。

専門家への投資:住宅のトラブルで最も多いのが雨漏りであり、その原因究明や修理は専門的な知識と経験が必要です。信頼できる専門業者への依頼は、住宅の寿命を延ばし、余計なトラブルを回避するための「投資」と捉えるべきです。

専門家への相談は、数十万円から数百万円、場合によっては数千万円を超える工事になることもあるため、特に慎重な検討が求められます。工事発注までにじっくり時間をかけ(工事金額5万円あたり1日以上が目安)、複数の業者から提案を受け、内容を比較検討することが重要です。

火災保険&補助金で実質0円にする手順

雨漏り修理費用は高額になることがありますが、条件によっては火災保険が適用されたり、自治体の補助金制度を利用できる場合があります。これにより、実質的な自己負担を抑えることが可能です。

火災保険の活用

火災保険は、火災だけでなく、風災、雪災、落雷、ひょう災、水災などの自然災害による損害も補償の対象となる場合がほとんどです。雨漏りの原因がこれらの自然災害である場合、火災保険の適用対象となる可能性があります。

適用される可能性のあるケース

台風や強風による雨漏り:強風で屋根材や外壁材が破損し、そこから雨水が浸入した場合。

積雪やひょうによる損害:重い積雪で屋根が歪んだり、ひょうで屋根材や外壁材が破損し、雨漏りにつながった場合。

突発的な事故:例えば、落雷によって建物の一部が破損し、そこから雨漏りが発生した場合なども対象になることがあります。

注意点と手順

契約内容の確認:まず、ご自身の火災保険の契約内容を確認し、どのような災害が補償対象となっているか、免責金額(自己負担額)はいくらかなどを把握することが重要です。

原因の特定:雨漏りの原因が自然災害によるものかを明確にする必要があります。専門業者による調査報告書や写真などが証拠となります。

保険会社への連絡:原因が特定できたら、速やかに保険会社に連絡し、被害状況を説明して保険金請求の手続きを開始します。

必要書類の提出:保険会社から指示された書類(保険金請求書、修理見積書、被害状況写真、診断報告書など)を提出します。

鑑定人の調査:保険会社から鑑定人が派遣され、被害状況の確認や原因の調査が行われる場合があります。

保険金の支払い:鑑定結果に基づき、保険金が支払われます。修理費用が保険金で賄える場合、実質的な自己負担を抑えることができます。

重要事項

経年劣化は対象外:通常、火災保険は「経年劣化」による雨漏りには適用されません。あくまで自然災害や突発的な事故による損害が対象となります。

早めの連絡:被害を発見したら、できるだけ早く保険会社に連絡することが重要です。時間が経過すると、原因の特定が困難になったり、保険適用が認められなくなる場合があります。

補助金の活用

しかし、自治体によっては、耐震改修や省エネ改修と合わせて雨漏り対策を行う場合に、その一部が補助の対象となるケースがあります。お住まいの自治体のホームページなどで、関連する補助金制度を確認することをお勧めします。

成功3例/失敗2例

成功事例

専門的な調査と根本的な修理によって雨漏りが解決した事例です。

ケース1:テレビアンテナ固定金具からの雨水浸入

建物種別・構造:集合住宅(木造在来工法2階建て)

雨漏り状況:築40年以上。過去数年にわたり、大雨・強風時に201号室の天井から雨漏りが再発。浸出量は比較的少なく、継続時間も短い。

原因:金属屋根に設置されたテレビアンテナ固定金具の取り付け部に雨水浸入があったと推測。キャップが外れ、内部のシリコーンシーリングが除去されていた状況。強風によって雨水が屋根の瓦棒葺きの溝板を乗り越え、アスファルトルーフィングの破断箇所から浸入した。

対策:アンテナの控えの位置を影響のない部位に移動させ、問題箇所をあるべき形状に戻しました。キャップも一度取り外し、内部のシリコーンシーリングを除去し、適切な処置を施しました。

成功のポイント:諦めない姿勢で徹底的に原因を突き止め、根本的な形状改善を行ったことで、雨漏りが解決しました。

ケース2:バルコニー排水詰まりによる水溜まりからの雨水浸入

建物種別・構造:店舗付き集合住宅(鉄筋コンクリート造6階建て)

雨漏り状況:築17年。今回初めて雨漏りが発生。明け方未明のゲリラ豪雨のような大雨時に、4階居室の天井から大量の雨漏りが発生。その後、雨が止むと雨漏りも止まった。

原因:5階のルーフバルコニーの排水口の目詰まりや排水能力不足により、大量の雨水が溜まりプール状態になった。水が溜まったことで、掃き出しサッシの水切り金物の下端や躯体の「ダメ孔」と呼ばれる工事用作業孔の周辺から雨水が浸入し、下階へ漏水した。

対策:まず既存のスノコを解体し、排水ドレン周辺の清掃を行いました。その後、オーバーフロー管(万が一の際の逃げ道)を新設し、排水能力を補強しました。これにより、ドレンの詰まりが発生しても、水が一定量を超えるとオーバーフロー管から排水されるようになり、大規模な浸水事故を防げるようになりました。

成功のポイント:雨漏り経路が比較的に単純であったものの、その他の危険要因まで調査し、将来的なリスクを低減する対策を講じた点が重要です。

ケース3:バルコニー笠木と本体取合い部からの雨水浸入

建物種別・構造: 木造戸建て住宅(2階建て)

雨漏り状況:築14年。初めてシミ跡を発見し、雨漏りに気が付いた。濡れている現象は確認されていないが、シミ跡が広がっている。

原因:バルコニーの3面交点部(壁と笠木の取り合い、手摺柱の取り合いなどが集中する箇所)から雨水が浸入し、透湿防水シートの裏に回り込んで1階の天井から浸出していた. 笠木下の天端に対する防水処理の責任が曖昧になりがちな部分。

対策:笠木を取り外し、壁の一部を撤去して、透湿防水シートの不具合を解消する抜本的な修理を行いました。シーリング材の充填だけでは一時的な解決に留まるため、根本的な原因を取り除く必要がありました。実際に壁や笠木を撤去すると、透湿防水シートに雨水が浸入し、滞留していたシミ跡がはっきりと残っていました。

成功のポイント:一時的な止水ではなく、問題箇所を徹底的に解体し、下地の防水層から適切に施工し直したことで、再発を防ぎました。

失敗事例

安易な判断や不適切な処置によって、雨漏りが悪化したり再発したりした事例です。

ケース1:窓の隙間をシーリングで塞いだら雨漏りが悪化

建物種別・構造:木造住宅(モルタル下地、磁器タイル張り仕上げ)

雨漏り状況:窓上枠からの浸出。過去に工務店が窓枠上部にシーリングを施したが、雨漏りがさらにひどくなった。

原因:外壁のタイル目地から浸透した雨水が下地モルタルへ到達し、二次防水のアスファルトフェルト表面を伝って窓枠上まで流下した。本来、窓枠上部は雨水の排出口として機能するが、そこにシーリング材を充填してしまったため、雨水が逃げ場を失い、内部に滞留し、結果的に室内へ漏水した。

失敗のポイント:雨水の「出口」を誤って塞いでしまったことで、雨漏りが悪化しました。木造住宅における「雨仕舞い」の考え方(雨水を防ぐだけでなく、浸入した水を排出する)の重要性が理解されていなかった典型的な事例です。

ケース2:屋上防水工事をしたら屋上がプール状態に

建物種別・構造:賃貸店舗及び賃貸住宅(鉄骨造4階建て)

雨漏り状況:屋上防水改修工事後、初めて雨漏りが発生。大雨で屋上に雨水が溜まりプール状態になり、塔屋出入口の扉付近から雨水が室内側に流れ込んだ。

原因:既存の排水ドレン(排水口)の内側に「改修用ドレン」を設置したことで、排水部分の口径がサイズダウンしてしまい、排水能力が不足した。加えて、排水ドレンが1ヶ所しかなかったこと、出入口の段差が低く貯水許容量が少なかったことが重なり、豪雨時に排水が追いつかずに満水状態になった。

失敗のポイント:雨漏り予防のために行った防水改修工事が、排水能力を低下させ、かえって満水による雨漏りを引き起こしました。工事の際には、既存の排水能力を十分に計算し、必要に応じてオーバーフロー管の設置など、排水経路を確保する対策を講じることが重要です。

これらの事例から、雨漏り修理は表面的な対処だけでなく、建物の構造、水の流れ、既存の防水層の仕組みを正確に理解し、根本原因を解決する専門的な知識と技術が不可欠であることが分かります。安易なDIYや経験不足の業者への依頼は、結果として被害を拡大させ、高額な再修理費用につながるリスクがあることを肝に銘じておくべきです。

FAQ10

雨漏りに関するよくある疑問とその回答をまとめました。

Q1:「雨漏り」の正確な定義は何ですか?

A1:NPO法人「雨漏り診断士協会」によると、雨漏りとは「施工の意図に反し、建物内部に雨水が浸入すること」と定義されています。意図して発生させることはありませんが、材料や施工の不具合によって発生します。

Q2:雨漏りの原因特定が難しいのはなぜですか?

A2:雨水浸入位置が、目に見える浸出箇所と大きく離れている場合があるためです。また、雨水の浸入経路が複雑な場合や、複数の浸入箇所がある場合(複数浸入雨漏り)も多く、専門的な調査(散水試験、サーモグラフィーなど)が不可欠です。

Q3:一次防水と二次防水の違いは何ですか?

A3:一次防水は、外壁材や屋根材、シーリング材など、雨水を直接防ぐ外部の仕上げ材を指します。二次防水は、一次防水で防ぎきれなかった雨水が浸入した場合に、その水を内部に滞留させず、外部へ排出する下葺き材などの層を指します。木造住宅は通常、一次・二次防水の両方が採用されており、安全性が高いとされます。

Q4:どのような建物が雨漏りしやすい傾向にありますか?

A4:木造と比べ、鉄骨造や鉄筋コンクリート造の建物は、原則として一次防水のみで雨漏りを防ぐため、シーリング材やシート防水の経年劣化が直接雨漏りにつながる可能性が高いです。また、複雑な屋根形状(片流れ屋根など)や軒の出が少ないデザインの建物も雨漏りリスクが高まります。

Q5:雨漏りの一般的な発生箇所はどこですか?

A5:主な要注意部位は以下の通りです。

屋根・壁に穴を開けるところ(トップライト、換気扇、設備貫通部など)。

取り合い部分(本体と下屋、軒まわり、庇、サッシと外壁、バルコニー笠木と外壁、3面交点など)。

Q6:塗装工事で雨漏りは止まりますか?

A6:塗装(塗り替え)で雨漏りが止まることはありません。塗装は主に外壁の保護や美観を目的とするもので、雨漏り修理工事とは別個のものです。安易な塗装を推奨する業者には注意が必要です。

Q7:雨漏りの保証期間はどのくらいですか?

A7:新築住宅の場合、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)により、「雨水の浸入を防止する部分」には引き渡し後10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。ただし、2011年の最高裁判決(別府マンション事件)では、雨漏りなどの瑕疵について民法の不法行為責任(時効20年)が問われる可能性が示されています。

Q8:「散水試験」とは何ですか?

A8:散水試験は、雨漏りの原因調査において、特定の箇所に水をかけて雨水の浸入箇所や浸出経路を再現・確認する調査方法です。サーモグラフィーカメラと併用することで、濡れて温度が下がった部分を可視化し、説得力のある報告書を作成できます。

Q9:雨漏りはシロアリ被害につながりますか?

A9:はい、強く関係します。シロアリは水分を必要とするため、雨漏りや結露などによる水分供給がある場合、シロアリ発生のリスクが非常に高まります。放置すると、木材の構造腐朽だけでなく、シロアリによる深刻な被害に発展する可能性があります。

Q10:信頼できる業者を選ぶポイントは何ですか?

A10:「雨漏り110番」のプロフェッショナルは、「お客様がゆっくり時間をかけて検討している時に、それを阻むかのように発注を急かしたり、契約を急かす工事業者は要注意」と警鐘を鳴らしています。本当に良い業者は、先々まで工事予定が埋まっているため、お客様を急かすことはありません。また、工事発注までにじっくり時間をかけ(工事金額5万円あたり1日以上が目安)、複数の業者から提案を受け、内容を比較検討することが重要です。さらに、「無料点検」をアピールする業者や、過度に不安を煽る業者には注意が必要です。

まとめ&今すぐ取るべき3STEP

カビ臭は、住宅内部で密かに進行している雨漏りの重要なサインであり、これを放置することは、住まいの構造的な損傷、資産価値の低下、そして居住者の健康被害という複数の深刻なリスクを招きます。雨漏りは自己判断での修理が難しく、安易な対処はかえって被害を拡大させる可能性があります。

今すぐ取るべき3STEP

STEP 1:自宅の「初期サイン10項チェックリスト」で現状を把握する

まずは、本ガイドで紹介した「初期サイン10項チェックリスト」を用いて、ご自宅の現状を詳細に確認してください。カビ臭だけでなく、シミ、変色、建材の変形など、複数のサインが複合的に現れていないか、時間をかけて丁寧にチェックすることが重要です。特に、雨が降った後や湿度の高い日に変化がないか注意深く観察しましょう。

STEP 2:信頼できる「雨漏り診断士」に無料相談する

一つでも疑わしいサインが見つかった場合は、決して自己判断で済ませず、早急に専門家へ相談してください。 NPO法人「雨漏り診断士協会」認定の「雨漏り診断士」 は、雨漏りの原因究明と対策の専門家です。彼らは最新の知識と豊富な経験を持ち、散水試験やサーモグラフィーカメラなどの専門的なツールを駆使して、目に見えない雨水の浸入経路を正確に特定します。

STEP 3:火災保険の適用可能性を確認し、賢く修理を進める

雨漏りの原因が台風や強風、雪災などの自然災害である場合、火災保険が適用され、修理費用を抑えられる可能性があります。専門業者に相談する際に、保険適用に関する相談も行いましょう。彼らは保険会社への提出書類作成のアドバイスや、鑑定人との立ち会いにも協力してくれます。