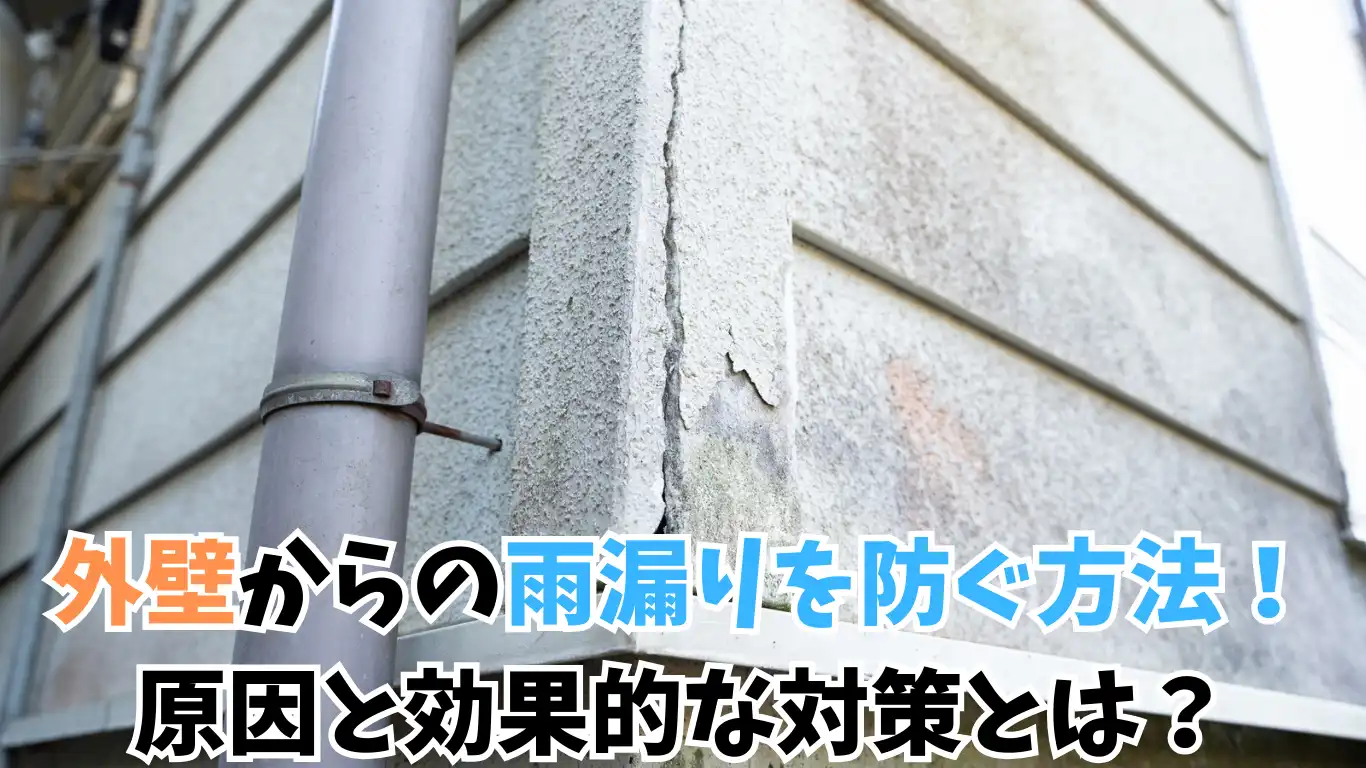

住宅の外壁からの雨漏りは、放置すると建物の構造自体に深刻な被害をもたらす可能性があります。特に日本の気候条件では、梅雨や台風シーズンに雨漏りのリスクが高まります。外壁の雨漏りは、様々な原因が考えられるため、適切な対策が必要です。

この記事では、外壁からの雨漏りを防ぐための具体的な方法と効果的な対策について詳しく解説します。雨漏りの原因から予防策、補修方法まで、住宅を所有するうえで知っておきたい重要な情報をお伝えします。

外壁雨漏りの主な原因

外壁からの雨漏りは複数の要因が重なって発生することが多く、原因を正確に特定することが重要です。住宅の築年数や立地条件、気象条件などによって発生する原因は異なります。

劣化で発生するひび割れの特徴

外壁材は日々、紫外線・風雨・温度差などの自然環境にさらされており、築年数の経過とともに少しずつ劣化していきます。特に築10年を超える住宅では、ひび割れや剥がれといった表面的な劣化が発生しやすくなります。

モルタル外壁では、乾燥や建物の動きによって、細いひび割れが入りやすくなります。0.3mm未満の小さなひびでも、長期間放置することで雨水の浸入経路に変わる可能性があります。

サイディング外壁では、経年による反り・浮きが継ぎ目に隙間を生じさせ、そこから雨水が侵入します。金属サイディングでは、サビの進行によって穴が開くことがあり、これも雨漏りの原因になります。

シーリングの劣化パターンと雨漏りの原因

外壁の継ぎ目や窓枠まわりに施されるシーリング材は、防水性を保つために欠かせない部材です。しかし、紫外線や気温差、風雨などの影響を受けやすく、他の部材に比べて劣化が早く進む特徴があります。

劣化の初期段階では、表面に細かなひび割れが見られる程度ですが、時間の経過とともに弾力性が失われ、剥離や欠損へと進行します。この状態になると、シーリング材が建物の動きに追従できず、継ぎ目に隙間が生じて雨水の侵入経路になります。

特に日当たりの良い南面や、雨風が集中しやすい面では、劣化の進行が早くなります。こうした部位は、雨漏りリスクが高いため、重点的な点検が必要です。

窓枠・サッシ周りの防水不良

窓枠やサッシ周りは、異なる材質が接する複雑な構造となっているため、雨漏りが発生しやすい箇所です。特に施工時の防水処理が甘いと、完成直後から雨漏りが起きる可能性があります。

窓枠周りの防水は、外壁材との取り合い部分のシーリング処理、防水シートの施工、水切り板金の設置など、複数の工程で構成されています。これらの工程のうち一つでも不備があると、そこが雨水の浸入口になってしまいます。

既存住宅では、窓枠周りのシーリング劣化に加えて、サッシ自体の歪みや建付け不良による隙間が雨漏りの原因となることもあります。窓枠周りの雨漏りは室内への直接的な被害となりやすいため、早期の対策が重要です。

防水シートの施工不良

外壁の内側に設置される防水シートは、外壁材を透過した雨水が構造体に浸入することを防ぐ重要な役割を担っています。しかし、施工時の不備により防水性能が損なわれることがあります。

防水シートの重ね幅不足や、釘穴部分の防水処理不良、破れや欠損などが主な施工不良の原因です。これらの不備により、外壁材を透過した雨水が構造体に直接浸入してしまいます。

また、防水シート自体の経年劣化により、防水性能が低下することもあります。特に透湿防水シートの場合、紫外線に長期間さらされることで劣化が進行し、防水機能が失われる可能性があります。

雨漏り発生のメカニズム

雨漏りの発生メカニズムを理解することで、より効果的な対策を講じることができます。外壁からの雨漏りは、複数の要因が組み合わさって発生することが多く、一つの原因だけでは説明できない場合があります。

雨水の浸入経路

雨水は重力によって上から下に流れますが、風圧や毛細管現象により、横方向や上方向に移動することもあります。外壁の小さな隙間やひび割れから浸入した雨水は、内部で複雑な経路を辿って移動します。

外壁材の継ぎ目から浸入した雨水は、まず外壁材の裏面に到達します。ここで防水シートが正常に機能していれば、雨水は外部に排出されます。しかし、防水シートに不備がある場合、雨水はさらに内部に浸入し、構造体に到達する可能性があります。

雨水の浸入経路は必ずしも雨漏り発生箇所の直上にあるとは限らないため、原因特定には専門的な知識と経験が必要です。雨水は内部で横方向に移動し、思わぬ場所で室内に現れることがあります。

風圧による雨水の押し込み

台風や強風時には、通常では雨水が浸入しない箇所からも雨漏りが発生することがあります。これは風圧により雨水が押し込まれることが原因です。

外壁の微細な隙間やひび割れは、通常の降雨では雨水の浸入経路となりませんが、風圧が加わることで雨水が押し込まれる可能性があります。特に台風被害では、風向きによって普段は雨が当たらない面でも雨漏りが発生することがあります。

風圧による雨漏りは、建物の形状や周辺環境によって発生しやすい箇所が異なります。角部や突出部、庇の取り合い部分などは、風圧の影響を受けやすく、注意が必要です。

毛細管現象による雨水の移動

毛細管現象とは、極めて細い隙間を通じて雨水が重力に逆らって吸い上げられる現象で、建物外壁でも同様のことが起こります。特に水平方向のわずかな隙間では、この現象が発生しやすくなります。

たとえば、シーリングの劣化や外壁材の継ぎ目にできた微細な隙間から、目に見えないレベルで雨水が徐々に内部へと吸い込まれていきます。一度の雨での浸入量はごくわずかでも、長期間繰り返されることで、構造体への被害が拡大するリスクがあります。

この現象による雨漏りは表面化しにくく、見た目では判断が難しいため、調査には専門的な手法が求められます。

雨漏り原因調査の方法

効果的な雨漏り対策を実施するためには、まず正確な原因調査が不可欠です。雨漏りの原因は多岐にわたり、複数の要因が組み合わさって発生することもあるため、専門的な調査が必要となります。

目視調査による初期診断

雨漏り調査の第一段階として、目視による外壁の状態確認を行います。専門業者による目視調査では、外壁材の劣化状況、ひび割れの有無、シーリング材の状態などを詳細に確認します。

目視調査では、外壁表面の変色や汚れの状況も重要な判断材料となります。雨水の流れによる汚れのパターンや、外壁材の膨れや剥がれなどは、雨漏り発生の兆候を示している可能性があります。

また、室内側からの目視調査も重要です。天井や壁面のシミ、カビの発生状況、クロスの膨れなどは、雨漏りの発生箇所や浸入経路を特定する重要な手がかりとなります。

散水試験による浸入経路の特定

目視調査で雨漏りの可能性が高い箇所を特定した後、散水試験により実際の雨水浸入経路を確認します。散水試験は、実際の降雨状況を再現し、雨水の浸入箇所と浸入経路を特定する有効な調査方法です。

散水試験では、建物の下部から順次散水を行い、雨漏りの発生を確認します。これにより、雨水の浸入箇所だけでなく、内部での移動経路も把握することができます。

散水試験の実施には、専門的な知識と経験が必要です。散水の量や圧力、時間などを適切に設定しなければ、正確な結果を得ることができません。また、散水により建物に被害を与える可能性もあるため、慎重な実施が求められます。

赤外線カメラによる非破壊調査

赤外線カメラによる調査は、建物を壊すことなく雨水の浸入箇所を特定できる非破壊の診断手法です。雨水が染み込んだ箇所では、周囲との温度差が生じるため、赤外線画像で視覚的に捉えることが可能です。

特に毛細管現象によって生じた目に見えない雨水の浸入には、赤外線カメラが有効です。外壁材の裏側や断熱材の含水状態、構造内部の湿気を捉えることで、隠れた被害を早期に発見できます。

ただし、調査結果の精度は気温や天候に大きく左右されるため、診断には専門知識が求められます。信頼できる調査業者による実施が重要です。

効果的な雨漏り対策

雨漏りの原因が特定できた後は、適切な対策を実施することが重要です。対策方法は雨漏りの原因や程度によって異なりますが、根本的な解決を図るためには専門的な施工が必要となります。

ひび割れの種類に応じた補修方法

外壁のひび割れに対する補修は、割れの幅や深さによって方法が異なります。0.3mm未満のヘアークラックであれば、防水性のある弾性塗料を用いた塗装補修で対応可能です。

一方、0.3mmを超える深いひび割れには「Uカット工法」が有効です。この方法では、ひび割れ部分をU字に削り、下地にプライマーを塗布した後、弾性シーリング材でしっかりと充填します。これにより、再発防止と防水効果の両方を確保できます。

ただし、ひび割れが繰り返し発生する場合は、建物の構造や外壁材の施工不良が原因の可能性もあるため、表面的な修理だけでなく、根本的な要因の確認と対策も重要です。

劣化レベルに応じたシーリング補修の選び方

シーリングの劣化に対する補修方法には、主に「増し打ち」と「打ち替え」の2つがあります。劣化の進行度に応じて適切な方法を選ぶことが、防水性能をしっかりと回復させるポイントです。

増し打ちは、既存のシーリング材の上から新たなシーリング材を重ねる手法です。軽度の劣化や応急処置としては効果的ですが、内部まで劣化が進んでいる場合は、防水性の確保が難しいこともあります。

一方で、打ち替えは古いシーリングをすべて撤去し、新しいシーリング材を充填する方法です。施工には手間がかかるものの、耐久性と防水性に優れた仕上がりが期待でき、根本的な対策として推奨されます。

外壁塗装による防水性能の向上

外壁塗装は、外壁材の保護と防水性能の向上を目的とした重要なメンテナンスです。適切な塗装により、外壁材の劣化を防ぎ、雨水の浸入を抑制することができます。

雨漏り対策としての外壁塗装では、使用する塗料の選択が重要です。弾性塗料や防水性の高い塗料を使用することで、微細なひび割れを塞ぎ、外壁の防水性能を向上させることができます。

ただし、外壁塗装だけでは根本的な雨漏り対策にならない場合もあります。既存の雨漏り箇所がある場合は、塗装工事前に適切な下地補修を行うことが必要です。塗装により表面的な問題は解決できますが、構造的な問題がある場合は別途対策が必要となります。

定期点検とメンテナンスの重要性

外壁劣化の見分け方

外壁の劣化は、見た目の変化からある程度判断できます。代表的なサインとしては、ひび割れ、塗装の色あせ、チョーキング(白い粉がつく現象)などがあります。これらは防水性の低下を意味する重要な兆候です。

また、サイディング外壁では、反りや浮きが生じている場合、継ぎ目に隙間ができている可能性があります。モルタル外壁では、0.3mmを超えるひび割れがあると、内部への浸水リスクが高まります。

こうした劣化を早期に発見するためにも、最低でも5年に一度は専門業者による点検を受けることが望ましいです。目視点検だけでなく、触れて弾力や浮きも確認しておくと安心です。

シーリング材の点検と交換時期

シーリング材は外壁の継ぎ目や窓まわりに使用される重要な防水部材で、紫外線や雨風によって劣化しやすい特性があります。特に日当たりの良い面では劣化の進行が早く、硬化や剥離が起こることもあります。

表面に細かいひびが入っている程度であれば「増し打ち」で対応できることもありますが、奥まで劣化している場合には古いシーリングをすべて撤去して「打ち替え」を行うのが理想的です。

一般的に、シーリング材の耐用年数は5~10年とされています。目視で異常がなくても、経年に応じて定期的に交換を検討することで、雨水の侵入リスクを事前に防ぐことができます。

予防メンテナンスの費用と効果

予防的なメンテナンスには費用がかかりますが、結果的に大きな修理を避けることができ、長期的に見るとコストの削減につながります。たとえば、早期のシーリング補修は数万円で済む一方、雨漏りによる構造補修は数十万円以上かかる場合があります。

また、外壁塗装の塗り替え時期を守ることで、防水性が維持され、ひび割れや雨漏りの進行を防止できます。塗膜の寿命は塗料の種類によって異なりますが、10年を目安に点検するのが一般的です。

最近では、定期点検から必要なメンテナンスまでをパッケージ化したプランを提供する業者も増えています。手間を省きつつ効率的に住まいを守るために、こうしたサービスの活用も検討するとよいでしょう。

専門業者による対策工事

雨漏りの根本的な解決には、専門業者による適切な診断と施工が不可欠です。DIYでの対応には限界があり、不適切な補修により問題が悪化する可能性もあります。

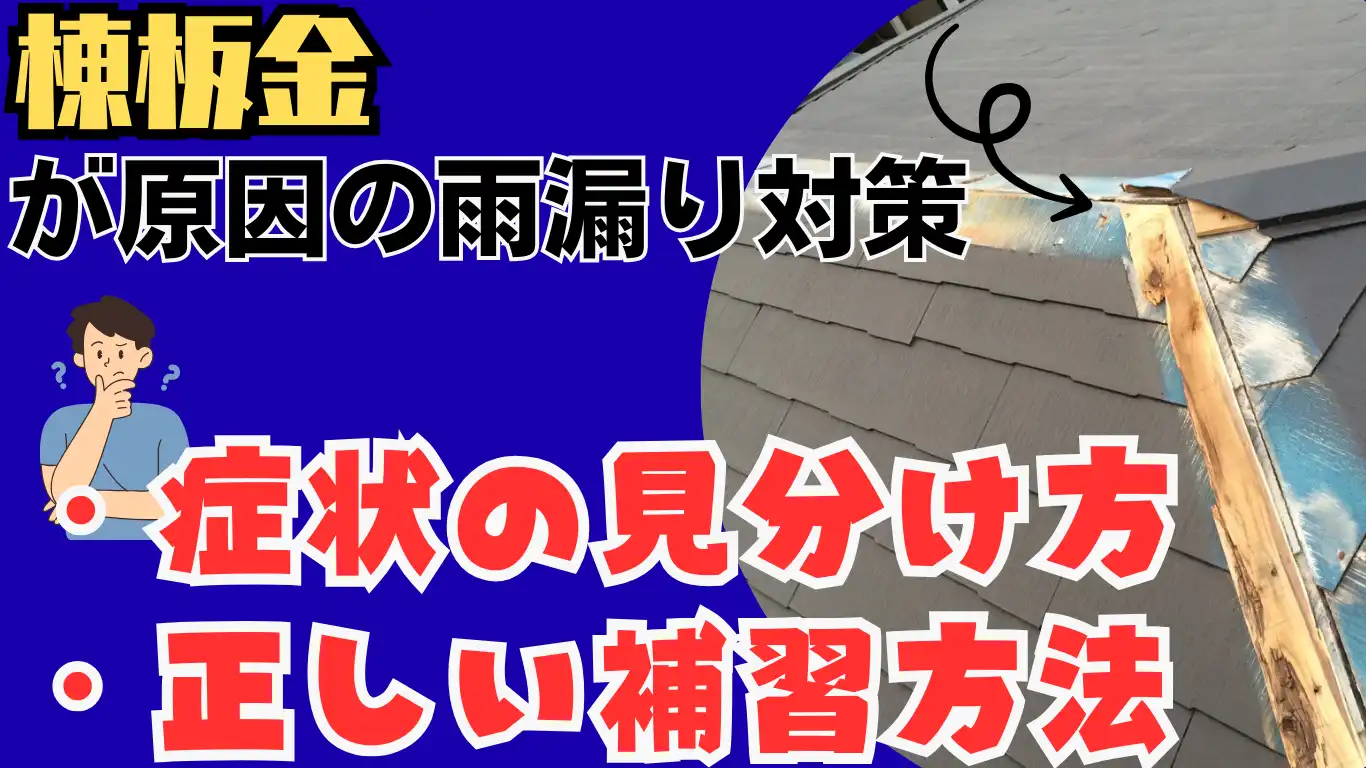

防水工事の種類と特徴

外壁の防水工事には、様々な工法があります。建物の構造や使用している外壁材、雨漏りの原因によって最適な工法が異なります。ここでは、代表的な防水工事の種類と、それぞれの特徴をまとめました。

| 工法 | 特徴 | 適用箇所 | 耐用年数 |

|---|---|---|---|

| シーリング工法 | 継ぎ目や隙間の防水処理 | 外壁材継ぎ目、窓枠周り | 5~10年 |

| 塗膜防水工法 | 塗料による防水層形成 | 外壁全面、ベランダ | 10~15年 |

| シート防水工法 | 防水シートによる完全防水 | 屋上、ベランダ | 15~20年 |

| 注入工法 | ひび割れ内部への樹脂注入 | 構造的なひび割れ | 10~15年 |

各工法には特徴があり、雨漏りの原因や建物の状況に応じて最適な工法を選択することが重要です。専門業者による適切な診断に基づいた工法選択が重要です。

新築向けの瑕疵担保責任を活用した無償修理

新築住宅や大規模リフォーム後に発生した雨漏りは、一定期間内であれば施工業者に無償修理を請求できる場合があります。瑕疵担保責任とは、引き渡された建物に欠陥があった場合に、売主や施工業者がその修補責任を負う義務です。特に、構造に関わる部分や雨水侵入を防ぐ部分に不具合がある場合、一定期間内で修理を受けられることがあります。

ただし、この制度を利用するには、施工不良が原因であることを証明する必要があり、専門業者による調査報告や写真などの証拠が役立ちます。

業者選びのポイント

雨漏り対策工事を成功させるためには、信頼できる専門業者を選ぶことが重要です。業者選びの際は、以下の点を確認することが推奨されます。

まず、雨漏り調査や防水工事の実績が豊富な業者を選ぶことが大切です。雨漏りの原因は複雑で、経験と知識が豊富な業者でなければ適切に対応するのは難しいでしょう。

また、調査から施工、アフターサービスまでを一貫して行える業者を選ぶことで、責任の所在が明確になり、万が一の際にも安心です。保証制度が充実している業者を選ぶことで長期的な安心を得ることができます。

見積もりの内容も重要な判断材料です。単に安い業者を選ぶのではなく、調査内容、使用材料、施工方法、保証内容などを総合的に比較検討することが必要です。

DIY補修の注意点

軽微な雨漏りであれば、DIYによる応急処置が可能な場合もあります。しかし、不適切な補修により問題が悪化する可能性もあるため、慎重な判断が必要です。

DIYで対応可能な範囲

DIYで対応可能な雨漏り対策は、主に応急処置に限定されます。小さなひび割れの補修や、シーリング材の部分的な補修程度であれば、市販の材料を使用して対応できる場合があります。

ただし、DIYによる補修は一時的な対策であり、根本的な解決にはならない場合が多いことを理解しておく必要があります。特に、雨漏りの原因が複雑な場合や、構造的な問題がある場合は、専門業者による対応が必要です。

DIYで補修を行う場合は、使用する材料の選択が重要です。外壁用の補修材料や防水性の高い材料を選び、メーカーの指定する施工方法に従って作業を行うことが大切です。

DIY補修の限界とリスク

DIYによる雨漏り補修には限界があり、不適切な補修により問題が悪化するリスクもあります。特に、高所での作業や、建物の構造に関わる補修は、安全面の観点からも専門業者に任せるのが安心です。

また、DIYで補修を行った箇所が原因で新たな雨漏りが発生した場合、保険の適用が受けられない可能性もあります。住宅の保証や保険の条件を確認し、適切な判断を行うことが大切です。

DIY補修を行う際は、作業の安全性を十分に確保し、必要に応じて専門業者にアドバイスを求めることが大切です。無理な作業は避け、専門業者による対応が必要な場合は、早期に相談することをおすすめします。

雨漏り対策の費用相場

雨漏り対策にかかる費用は、原因の規模や対策方法によって大きく異なります。適切な予算計画を立てるためには、一般的な費用相場を把握しておくことが重要です。

調査費用の相場

雨漏り調査の費用は、調査方法や建物の規模によって異なります。目視調査であれば比較的安価ですが、散水試験や赤外線調査などの専門的な調査では、相応の費用が必要となります。

一般的な住宅での雨漏り調査費用は、3万円から20万円程度が相場とされています。ただし、調査結果に基づいて補修工事を依頼する場合、調査費用を工事費用から差し引くサービスを提供している業者もあります。

調査費用を抑えるために複数の業者に見積もりを依頼する場合は、調査内容や調査方法を比較し、最も適切な調査を提供できる業者を選ぶことが重要です。

補修工事の費用相場

雨漏り補修工事の費用は、補修の規模や使用する材料によって大きく異なります。部分的な補修であれば数万円から対応可能ですが、大規模な補修では数十万円から数百万円の費用が必要となる場合があります。

以下に、代表的な補修内容ごとの費用相場と工期の目安をまとめました。

| 補修内容 | 費用相場 | 工期 | 備考 |

|---|---|---|---|

| シーリング部分補修 | 3~10万円 | 1~2日 | 応急処置として有効 |

| 外壁ひび割れ補修 | 5~20万円 | 2~3日 | 範囲により費用変動 |

| 外壁塗装(防水塗料) | 80~200万円 | 1~2週間 | 建物全体の防水性向上 |

| 防水シート張り替え | 100~300万円 | 1~3週間 | 大規模改修が必要 |

費用相場は地域や業者によって異なるため、複数の業者から見積もりを取得し、比較検討することが推奨されます。安価な見積もりだけでなく、使用材料や施工方法、保証内容なども総合的に評価することが重要です。

保証制度の活用

雨漏り対策には、住宅の状態や契約内容に応じて、さまざまな保証制度や保険を活用することが可能です。施工業者の独自保証、住宅瑕疵担保責任保険、火災保険などが代表的です。

たとえば、リフォーム後の保証期間内であれば、施工業者が修理に対応してくれるケースがあります。また、台風や豪雨などの自然災害による被害であれば、火災保険の対象となることもあります。

各制度を利用する際は、適用条件や補償範囲を事前に確認し、申請には必要書類(施工内容・被害写真など)を揃えることがポイントです。こうした制度を賢く使うことで、修理費用の大幅な軽減が期待できます。

まとめ

外壁からの雨漏りには、外壁材の経年劣化やシーリングの劣化、窓枠まわりの防水不良、防水シートの施工ミスなど、さまざまな原因が関係しています。まずは、雨漏りの仕組みを理解し、正確な原因調査を行うことが、効果的な対策への第一歩となります。

対策方法は原因によって異なりますが、ひび割れ修理、シーリング補修、外壁塗装などの基本的な対策から、専門業者による本格的な防水工事まで幅広い選択肢があります。DIYによる応急処置も可能ですが、根本的な解決には専門業者による適切な診断と施工が不可欠です。また、定期的な点検や予防メンテナンスを続けることが、雨漏りを防ぎ、住まいの寿命を延ばすことにもつながります。