賃貸住宅で雨漏りが発生した際、入居者はどのような対応を取るべきなのでしょうか。突然の雨漏りに慌ててしまい、適切な対処ができずに被害を拡大させてしまうケースは珍しくありません。

この記事では、賃貸住宅における雨漏り発生時の具体的な対応手順から、管理会社や大家への適切な連絡方法、費用負担の仕組みまで詳しく解説します。また、水漏れとの違いや保険適用の可能性についても触れているため、いざという時に慌てることなく冷静に対処できるようになるでしょう。

雨漏り発生時の緊急対応

賃貸住宅で雨漏りが発生した際、最初に行うべきは被害の拡大防止です。慌てずに冷静な対応を心がけましょう。

安全確保の最優先事項

雨漏りを発見したら、まず身の安全を確保することが何よりも大切です。漏れている箇所の近くに電気機器がある場合は、感電の危険性があるため絶対に触れてはいけません。

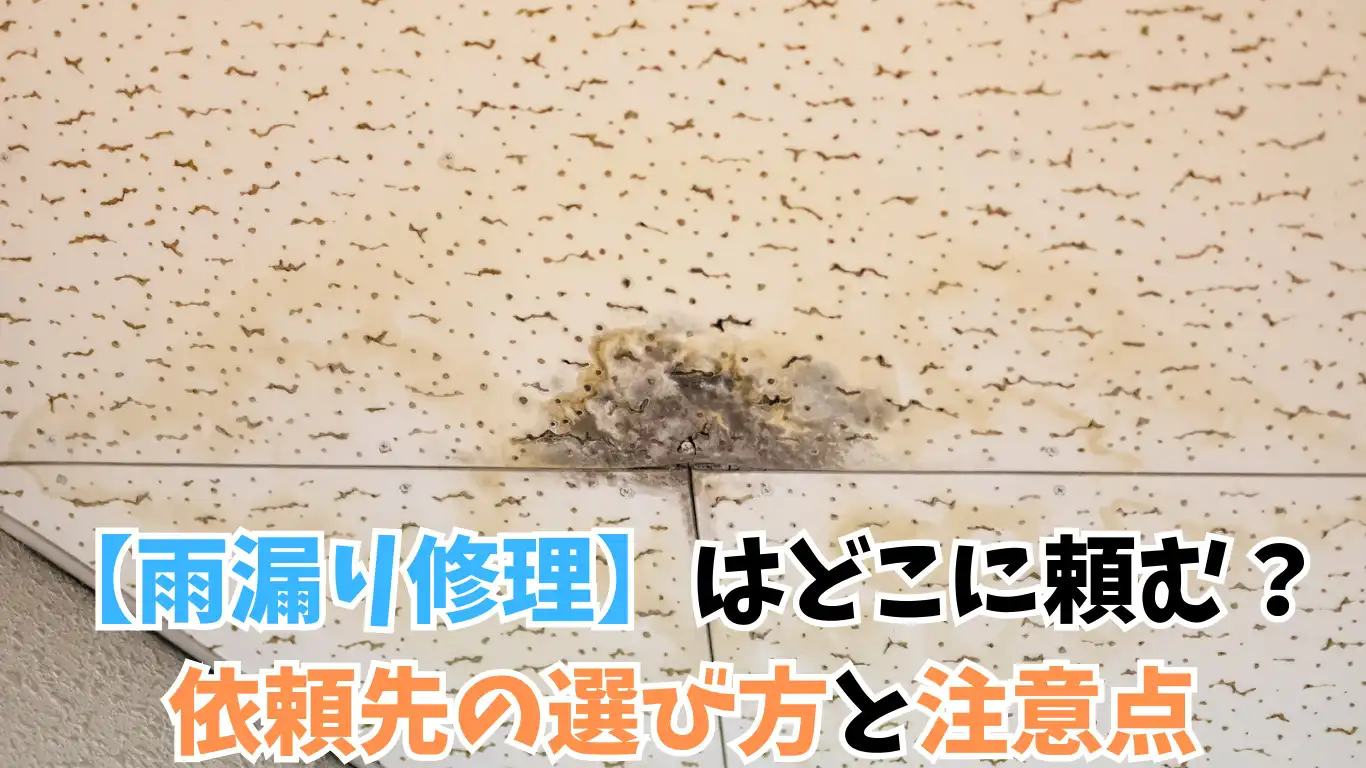

特に天井からの雨漏りの場合、水が電気設備に触れると重大な事故につながる可能性があります。必要に応じてブレーカーを落として電気を遮断することも検討しましょう。

また、大量の水が天井に溜まっている場合、天井材が落下する危険性もあります。天井に膨らみや異常な変形が見られる場合は、その真下から離れて安全な場所で待機するようにしましょう。

応急処置の具体的手順

安全が確保できたら、次に被害の拡大を防ぐための応急処置を行います。まず、雨水が落ちてくる場所にバケツや洗面器を設置して水を受け止めましょう。

床への被害を防ぐため、雨水が落ちる周辺にビニールシートやゴミ袋を敷き、さらにその上にタオルや雑巾を置いて吸水させます。バケツの中の水はこまめに捨てて、あふれないように気をつけましょう。

家具や家電製品がある場合は、可能な限り安全な場所に移動させるか、ビニールシートで覆って保護することが重要です。特に電子機器は水に弱いため、優先的に保護しましょう。

箇所別の対応方法

雨漏りの発生箇所によって、適切な対応方法が異なります。以下に主要な箇所別の対応をまとめました。

| 発生箇所 | 対応方法 | 注意点 |

|---|---|---|

| 天井 | バケツで受け止め、周囲を養生 | 天井材の落下リスクを警戒 |

| 壁 | 壁際に雑巾とビニールシートで保護 | 水分の横への広がりを防止 |

| 窓枠 | 窓下部に吸水材を設置 | サッシ部分の状態を詳細に観察 |

| ベランダ | 排水口の確認と清掃 | 室内への浸水経路を遮断 |

窓枠からの雨漏りの場合、サッシの劣化や施工不良が原因の可能性があります。この場合、窓下部への吸水材設置と同時にサッシ部分の状態を詳細に観察することが重要です。

管理会社・大家への連絡手順

応急処置が完了したら、速やかに管理会社または大家へ連絡することが必要です。適切な連絡を行うことで、迅速な修理対応が期待できます。

緊急連絡先の確認方法

まず、賃貸契約書や重要事項説明書に記載されている緊急連絡先を確認しましょう。多くの場合、管理会社の24時間対応窓口や大家の連絡先が記載されています。

契約書が手元にない場合は、入居時に受け取った書類一式を確認してください。管理会社の連絡先が不明なときは、玄関ドアに貼られたステッカーなどに記載されている場合もあるので、そちらもチェックしてみましょう。

夜間や休日の場合、通常の営業時間外でも緊急事態として対応してもらえる可能性があります。遠慮せずに連絡することが大切です。

報告すべき内容の整理

管理会社や大家に連絡する際は、以下の情報を整理して伝えることが重要です。正確な情報を提供することで、適切な対応を受けやすくなります。

発生日時を正確に伝え、雨漏りがいつから始まったのか、どのような天候状況だったのかを説明しましょう。また、漏れている箇所について、部屋のどの位置から水が漏れているかを具体的に伝えることが大切です。

被害範囲については、床や壁、家具への影響がどの程度なのかを詳細に報告します。すでに行った応急処置の内容も合わせて伝えることで、現在の状況を正確に把握してもらえます。

写真記録の重要性

雨漏りの状況を写真で記録することは、後の対応において非常に重要です。複数の角度から撮影し、被害状況を詳細に残しておきましょう。

撮影時は、雨漏りの発生箇所だけでなく、周辺の状況も含めて記録します。日時がわかるよう、スマートフォンの設定で撮影日時を写真に記録しておくと安心です。

これらの写真は、修理業者への説明資料としても活用できるため、複数枚撮影して保存しておくことをお勧めします。

水漏れとの違いと原因特定

雨漏りと水漏れは似たような症状を示しますが、原因や対処方法が大きく異なります。正確な原因を特定することで、適切な対応が可能になります。

雨漏りの特徴と原因

雨漏りは、主に雨天時に発生する現象です。屋根や外壁、窓枠など建物の外部から雨水が侵入することで起こります。

典型的な雨漏りの特徴として、雨が降っている時や雨上がりに症状が現れることが挙げられます。また、風向きや雨の強さによって漏れ方が変わることもあります。

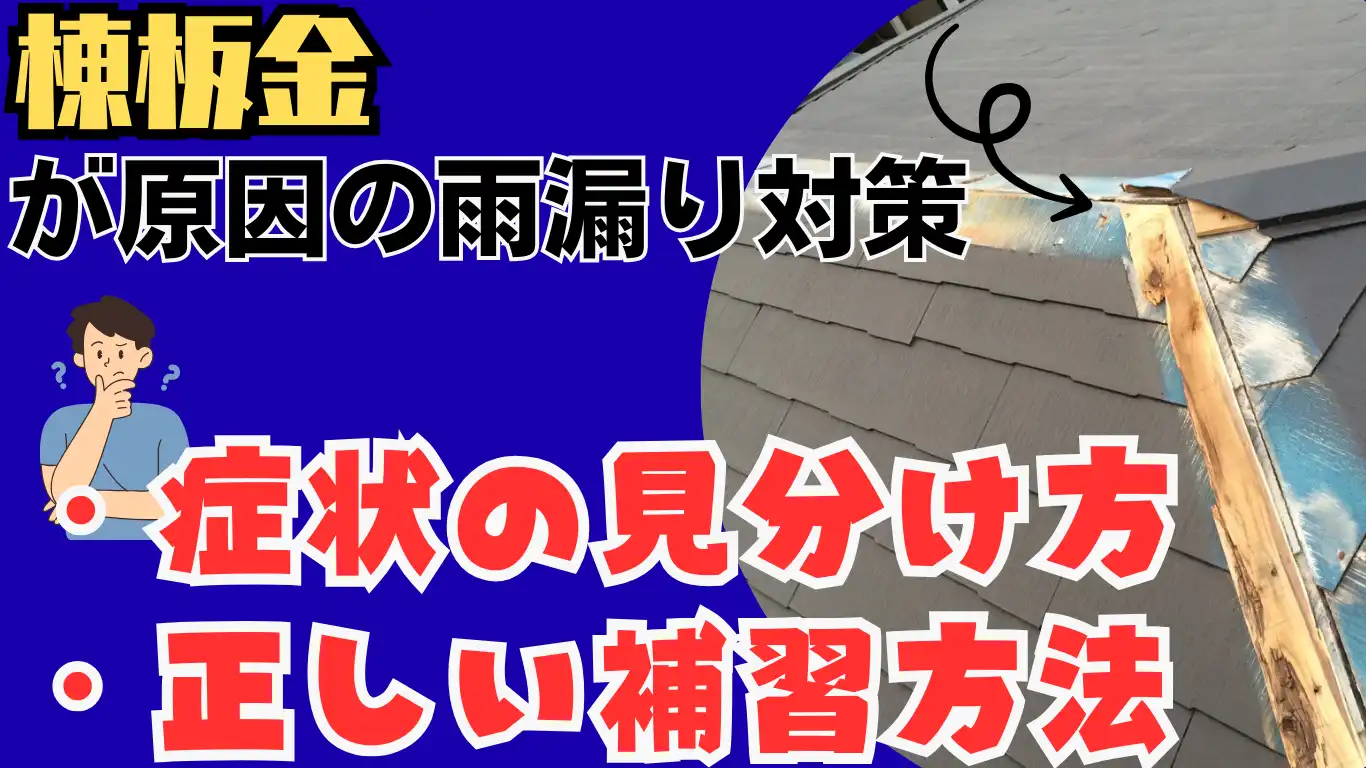

原因としては、屋根材の劣化、外壁のひび割れ、窓枠のシーリング材の劣化、排水設備の不具合などが考えられます。特に築年数が古い物件では、経年劣化による雨漏りが発生しやすくなります。

水漏れの特徴と見分け方

水漏れは、給水管や排水管の破損、継手部分の緩み、水道設備の故障などが原因で発生します。雨漏りとは異なり、天候に関係なく発生する点が特徴です。

水漏れの場合、水道メーターが常に回っている、水道料金が急激に上がったなどの兆候が現れることがあります。また、壁内の配管から漏れている場合、壁紙の変色や膨らみが見られることもあります。

判断が難しい場合は、天候との関連性を確認することが重要です。晴天時にも症状が続く場合は、水漏れの可能性が高いと考えられます。

専門業者による原因調査

正確な原因特定には、専門業者による調査が必要です。入居者が自己判断で対処すると、かえって被害を拡大させる可能性があります。

専門業者は、散水試験や赤外線サーモグラフィーなどの専門機器を使用して、漏水箇所を正確に特定します。また、建物の構造を理解した上で、根本的な原因を見つけ出すことができます。

調査結果に基づいて適切な修理方法が決定されるため、専門業者へ依頼することが確実な修理につながります。

費用負担の仕組みと責任範囲

賃貸住宅における雨漏りの修理費用は、原則として貸主(大家)が負担することになっています。ただし、状況によって負担者が変わる場合もあります。

大家の修理義務について

民法第606条に基づき、賃貸人(大家)は賃貸物件が使用及び収益に適する状態に維持するための修繕義務を負っています。具体的には、建物の構造的な問題による雨漏りの修理は、賃貸人(大家)の責任となります。

これには、屋根の劣化、外壁のひび割れ、窓枠のシーリング不良など、建物の構造部分に起因する雨漏りが含まれます。これらの修理費用は賃貸人が負担し、修理期間中に代替住居の提供や、一時的な引っ越し費用が必要な場合についても協議の対象となることがあります。

ただし、賃貸人の修繕義務は、雨漏りの原因が賃貸物件の構造的問題に起因する場合に限られます。賃借人の故意や過失により発生した損傷については、賃貸人の修繕義務の対象外となります。また、賃貸人が賃貸物の保存に必要な修繕を行う際、賃借人はこれを拒むことができません。

入居者の費用負担が発生するケース

入居者が修理費用を負担しなければならない場合もあります。主なケースとして、入居者の故意や重過失による損傷が挙げられます。

例えば、窓の閉め忘れによる雨水の侵入、排水口の清掃不足による水の逆流、無断で行った改修工事による建物の損傷などが該当します。また、入居者が発見した雨漏りを長期間放置し、被害を拡大させた場合も責任を問われる可能性があります。

通常の使用範囲を超えた使い方や、適切な管理を怠った結果として発生した雨漏りについては、入居者の負担となることがあります。

グレーゾーンの判断基準

雨漏りの責任範囲については、明確に判断できない場合もあります。このような場合は、契約書の内容や過去の判例を参考に判断されることが多いです。

築年数が古い物件での経年劣化による雨漏りは、原則として大家の負担となります。しかし、入居者が適切な換気を行わずに結露やカビが発生し、それが原因で建物が劣化した場合は、責任の所在が曖昧になることがあります。

このような場合は、専門業者の調査結果と契約書の条項を総合的に判断して、費用負担者を決定することになります。

家財保険の適用範囲

雨漏りによる家財の損害は、加入している保険によって補償される場合があります。適切な保険活用により、経済的な負担を軽減できる可能性があります。

火災保険の補償内容

多くの賃貸住宅で加入が求められる火災保険は、雨漏りによる損害もカバーしている場合があります。ただし、保険の種類や契約内容によって補償範囲が異なるため、事前の確認が重要です。

一般的な火災保険では、風災や水災による損害が補償対象となっています。台風や豪雨による雨漏りで家財が損害を受けた場合、保険金の支払い対象となる可能性があります。

ただし、建物の老朽化による雨漏りは対象外となることが多いため、保険会社への確認が必要です。

借家人賠償責任保険について

賃貸住宅では、借家人賠償責任保険への加入が一般的です。この保険は、入居者の過失により賃借物件に損害を与えた場合の修理費用をカバーします。

入居者の過失による雨漏り(例:窓の閉め忘れ、排水口の清掃不足など)で建物に損害を与えた場合、この保険から修理費用が支払われる可能性があります。また、隣室への水漏れ損害についても補償対象となることがあります。

保険の詳細な条件については、契約時に受け取った保険約款で確認しましょう。

保険申請の手続き方法

保険を申請する際は、被害状況の詳細な記録が必要です。写真撮影は必須であり、複数の角度から撮影して被害の全体像を記録しましょう。

保険会社への連絡は、できるだけ早く行うことが重要です。多くの保険会社では、事故発生から一定期間内の連絡を求めています。連絡時には、事故の発生日時、原因、被害状況を正確に伝えましょう。

必要書類の準備も重要です。被害状況報告書、修理見積書、写真などが一般的に求められます。書類の不備は保険金支払いの遅延原因となるため、慎重に準備しましょう。

修理までの流れと期間

雨漏りの修理は、原因の特定から完了まで複数の工程を経て行われます。修理期間は被害の程度や原因により大きく異なりますが、一般的な流れを理解しておくことが重要です。

業者選定と見積もり取得

管理会社や大家から修理業者が指定される場合が多いですが、場合によっては入居者が業者選定に関わることもあります。信頼できる業者を選ぶためには、複数の業者から見積もりを取得することが有効です。

見積もりでは、修理範囲、使用材料、工期、費用が詳細に記載されます。不明な点があれば、遠慮なく質問して内容を確認しましょう。特に、追加工事の可能性や保証内容については、事前に確認しておくことが重要です。

業者選定の際は、過去の実績や口コミ評価も参考にすることで、質の高い修理を期待できます。

修理工事の実施工程

修理工事は、まず原因箇所の特定から始まります。専門業者が散水試験などを行い、正確な漏水箇所を確認します。その後、修理方法が決定され、必要に応じて材料の手配が行われます。

実際の修理工事では、安全確保のための養生作業から始まり、原因箇所の修復、防水処理、仕上げ作業という順序で進められます。工事期間中は、騒音や作業員の出入りが発生するため、近隣への配慮も必要です。

修理完了後は、散水試験による動作確認が行われ、問題がないことを確認してから工事が完了となります。

修理後の確認ポイント

修理完了後は、入居者自身でも確認すべきポイントがあります。まず、修理箇所の外観を確認し、仕上がりに問題がないかをチェックしましょう。

次の雨天時には、修理箇所から再び漏水がないかを注意深く観察することが重要です。また、修理に関連して影響を受けた可能性のある周辺部分についても、異常がないかを確認しましょう。

問題が発見された場合は、保証期間内であれば無償で再修理を受けられることが多いため、速やかに業者に連絡することが大切です。

被害状況報告書の作成方法

雨漏りの被害状況を正確に記録することは、その後の対応をスムーズに進めるために不可欠です。詳細な報告書を作成することで、責任の所在を明確にし、適切な補償を受けられる可能性が高まります。

記録すべき基本情報

被害状況報告書には、発生日時、発見時の状況、天候条件を詳細に記載します。雨漏りが始まった正確な時刻と、発見した経緯について時系列で整理しましょう。

被害箇所については、部屋の間取り図に漏水箇所をマークし、写真と照合できるようにします。また、被害を受けた家具や家電製品のリストも作成し、購入時期や価格も記録しておくことが重要です。

応急処置の内容についても詳細に記録し、誰がいつ何を行ったかを明確にしておきましょう。

写真記録の効果的な方法

写真記録は、被害状況を客観的に証明する重要な証拠となります。撮影時は、全体像から詳細部分まで段階的に記録することが効果的です。

まず、部屋全体の状況を撮影し、次に被害箇所を中心とした範囲、最後に漏水箇所の詳細を撮影します。各写真には、撮影日時と撮影者の情報を記録しておくことが重要です。

可能であれば、雨漏りの状況を動画でも記録しておくと、より詳細な状況を伝えることができます。

第三者立会いの重要性

可能であれば、被害状況の確認時に第三者に立ち会ってもらいましょう。隣人や友人などの客観的な証人がいることで、報告内容の信頼性が高まります。

立会人には、被害状況について簡単な証言書を作成してもらい、署名・押印をお願いしましょう。また、管理会社の担当者が現場確認に来る場合は、その際の会話内容も記録しておくことが大切です。

専門業者による調査時にも立ち会い、調査結果や修理方針について詳細に確認することで、後のトラブルを防止できます。

内容証明郵便による対応策

管理会社や大家との交渉が難航した場合、内容証明郵便を活用することで、法的な効力を持った意思表示を行うことができます。

内容証明郵便の基本知識

内容証明郵便は、郵便局が書面の内容と送達日を証明する郵便サービスです。雨漏りの修理要求や損害賠償請求において、法的な証拠として活用できます。

内容証明郵便を送ることで、相手方に対して正式な通知を行ったことが証明され、後の法的手続きにおいて重要な証拠となります。また、相手に対して心理的なプレッシャーを与える効果もあります。

ただし、内容証明郵便は最後の手段として位置づけ、まずは話し合いでの解決を試みることが重要です。

記載すべき内容

内容証明郵便には、雨漏りの発生状況、これまでの対応経過、要求内容、対応期限を明確に記載します。事実関係は客観的に記述し、感情的な表現は避けることが重要です。

要求内容については、具体的かつ実現可能な内容を記載しましょう。修理の実施、損害賠償の支払い、代替住居の提供など、求める内容を明確にします。

対応期限についても、相当な期間を設定し、相手方が対応しやすいようにしておくとよいでしょう。

送付後の対応

内容証明郵便を送付した後は、相手方からの回答を待ちます。回答があった場合は、その内容を慎重に検討し、必要に応じて専門家のアドバイスを求めましょう。

期限内に回答がない場合や、回答内容が不満足な場合は、次の法的手続きを検討することになります。この段階では、弁護士への相談が必要になることが多いです。

内容証明郵便の送付は、法的手続きの前段階として位置づけられるため、その後の対応も含めて慎重に計画することが重要です。

退去時のトラブル防止策

雨漏りが発生した賃貸住宅を退去する際は、特別な注意が必要です。適切な対応により、敷金返還や原状回復費用に関するトラブルを防止できます。

退去前の状況確認

退去時には、雨漏りの修理が完全に完了していることを確認しましょう。修理後に再発していないか、関連する箇所に新たな問題が発生していないかを詳細にチェックします。

また、雨漏りによる被害箇所の修復状況についても確認が必要です。壁紙の張り替え、床の修理、天井の補修などが適切に行われているかを確認しましょう。

問題が発見された場合は、退去前に管理会社に報告し、適切な対応を求めることが重要です。

立会い時の注意点

退去時の立会いでは、雨漏りに関する履歴を正確に伝えることが重要です。いつ発生し、どのような修理が行われたかを詳細に説明しましょう。

管理会社の担当者が雨漏りの事実を把握していない場合もあるため、被害状況の写真や修理記録を準備しておくことが有効です。これらの資料により、入居者に責任のない損傷であることを証明できます。

立会い時には、雨漏り関連の損傷について特別に確認してもらい、原状回復義務の範囲を明確にしましょう。

敷金返還の交渉

雨漏りによる損傷が入居者の責任でない場合、関連する修理費用は敷金から差し引かれるべきではありません。不当な請求があった場合は、適切に反論することが重要です。

敷金返還の交渉では、雨漏りの原因が建物の構造的問題であることを証明する資料を活用しましょう。専門業者の調査報告書や修理記録が有効な証拠となります。

契約書確認のポイント

賃貸契約書には、雨漏りなどの修繕に関する取り決めが記載されています。契約内容を正確に理解することで、適切な対応を取ることができます。

修繕義務に関する条項

契約書の修繕義務に関する条項では、どのような修繕が貸主の責任で、どのような場合に借主の負担となるかが定められています。一般的に、通常の使用による劣化や天災による損傷は貸主の責任とされます。

雨漏りについては、建物の構造的な問題による場合は貸主の責任となることが多いです。ただし、借主の故意や過失による場合は、借主の負担となる可能性があります。

契約書の条項が不明確な場合は、管理会社に詳細な説明を求めることが重要です。

特約条項の確認

契約書には、標準的な条項に加えて特約条項が設定されている場合があります。特約条項では、雨漏りなどの修繕に関する特別な取り決めが記載されていることがあります。

特約条項の内容によっては、通常の法的責任とは異なる負担割合が定められている場合があります。ただし、借主に著しく不利な特約は無効となる可能性があります。

特約条項の内容に疑問がある場合は、法的な相談を受けることを検討しましょう。

保険に関する記載

契約書には、火災保険や借家人賠償責任保険など、加入が求められる保険の種類や補償内容が記載されているのが一般的です。まずは、ご自身がどの保険に加入しているかを契約書で確認しておきましょう。

保険の補償内容によっては、雨漏りによる損害が補償対象となる場合があります。また、隣室への損害についても、借家人賠償責任保険でカバーされる可能性があります。

保険の詳細については、保険会社に直接確認することで、正確な情報を得ることができます。

まとめ

賃貸住宅における雨漏り対応は、迅速かつ適切な初期対応が被害の拡大を防ぐ鍵となります。安全確保を最優先に行い、応急処置を施した後は速やかに管理会社や大家への連絡を行うことが重要です。

トラブルが発生した場合は、被害状況の詳細な記録と写真撮影を行い、必要に応じて公的機関の相談窓口や専門家のアドバイスを求めることが効果的です。また、日常的な点検と予防策により、雨漏りのリスクを最小限に抑えることができるでしょう。