金属屋根は軽量性・耐久性に優れますが、緩勾配で施工される縦ハゼ(立平葺き)は水の滞留や逆水のリスクを抱えています。

金属屋根の雨漏りを根治するためには、素材別の“起きやすい原因”(ハゼの隙間、熱伸縮、固定不良)を正確に特定し、単なるシーリングに頼らず排水と納まりの連続性を回復する“再発防止の原則”に基づく修理が必要です。

金属屋根の雨漏り特性と再発防止の原則

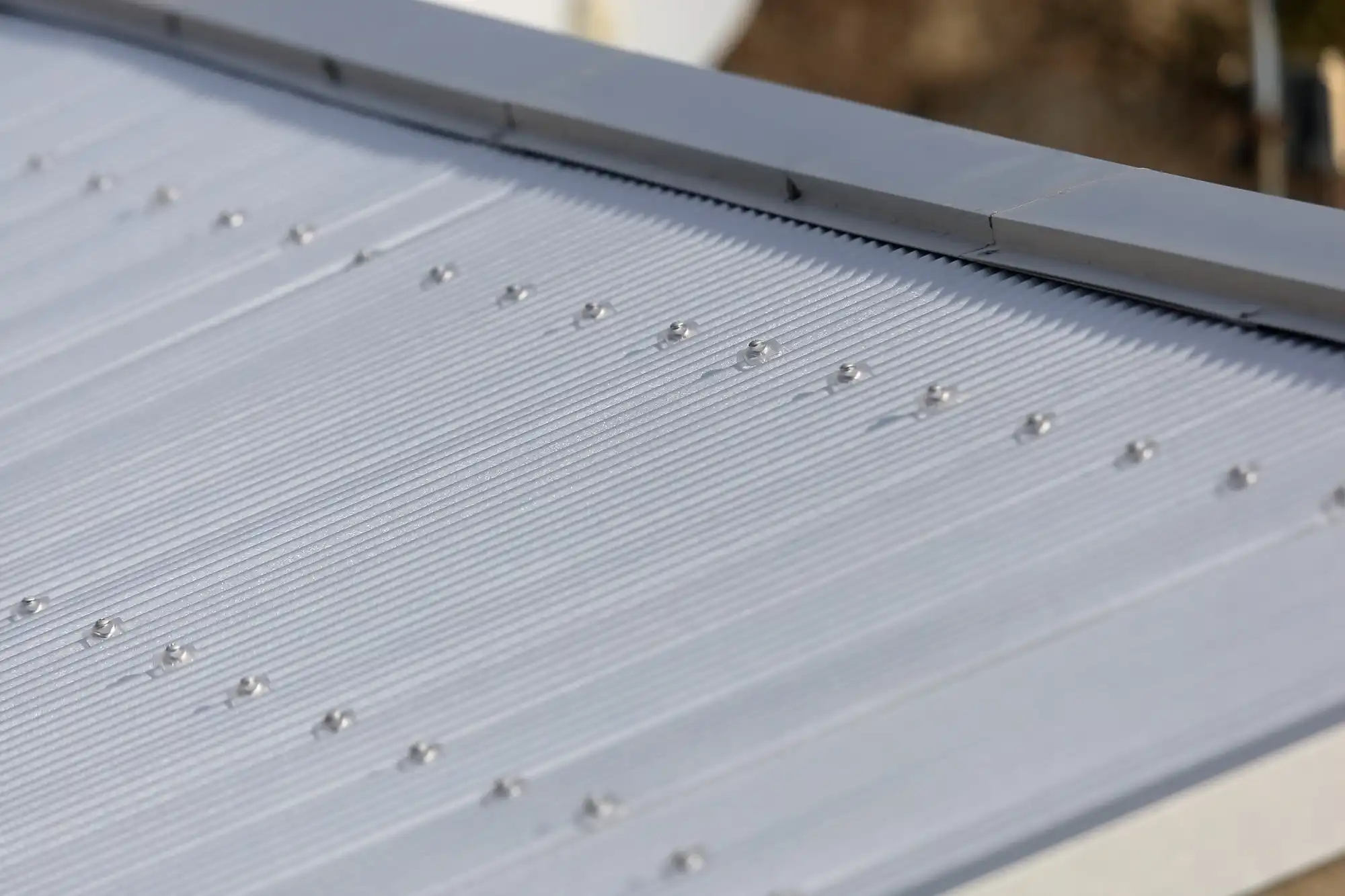

日本の住宅屋根に使用される金属屋根材は、ガルバリウム鋼板などの軽量で耐久性の高い材料が主流であり、リフォーム市場でもシェアが高まっています。金属屋根の中でも、立平葺き(縦ハゼ葺き)は、瓦棒葺きと同様に長尺葺きの一種であり、雨仕舞いに優れ、緩勾配の屋根(傾斜のゆるやかな屋根)に多く使われるのが特徴です。

しかし、この「緩勾配でも施工できる」という特性こそが、金属屋根、特に立平葺きの雨漏りリスクを高める要因となっています。

緩勾配と立平葺きの雨漏りリスク

勾配屋根の平部からの漏水事故事例を分類した調査によると、鋼板の立平葺きが46%を占めて最も多いという結果が出ています。立平葺きは最小勾配が10分の0.5(約3度)まで施工できる点が特徴ですが、この緩勾配での施工は、水が滞留しやすく、雨漏りにとって最悪の条件となることがあるのです。

雨漏りは「施工の意図に反し、建物内部に雨水が浸入すること」と定義されており、建物の経年劣化だけでなく、適正な材料を用いて適正な工法で施工されていなければ、新築であっても雨は漏る可能性があります。

再発防止の原則

金属屋根の雨漏り修理を成功させるには、目に見える損傷だけでなく、雨仕舞いの基本原則である「排水と納まりの連続性」を回復させることが重要です。

- 1. 原因の正確な特定:雨漏りの原因が、ハゼの隙間からの浸水か、棟板金からの水の回り込みか、下葺き材(ルーフィング)の不備か、を散水試験などを通じて完全に把握します。

- 2. 構造的な是正:瓦屋根と同様、金属屋根も、屋根材の隙間から浸入した雨水は下葺き材(二次防水)で止める仕組みであるため、下葺き材の破れや納まり不良を是正し、防水ラインを復旧することが必須です。

- 3. シーリングへの過度な依存回避:金属屋根では特にシーリング材が使用されますが、シーリングは経年劣化するため、構造的な止水(正しい重ね順や水切り板金)を優先します。

金属屋根の雨漏りメカニズム

金属屋根特有の雨漏りメカニズムには、風や温度変化が深く関わっています。

逆水(ぎゃくすい)と風圧の影響

通常、雨水は重力に従い屋根を流れ落ちますが、強風を伴う雨(台風など)の場合、風圧により雨水が屋根材の重ね合わせ部分やハゼ部を乗り越え、上方向へ逆流する現象(逆水)が発生します。

金属屋根、特に縦ハゼ葺きのような緩勾配で施工される屋根材は、水の流れが緩やかになるため、少しの風圧でもこの逆水リスクが高まります。強風が直撃する大型台風 や、沿岸強風地域では、この逆水が雨漏りの主要因となることがあります。

熱伸縮(ねつしんしゅく)と固定不良

金属(ガルバリウム鋼板など)は、日射による温度変化を受けて熱伸縮を起こします。

- ・ハゼの緩み:長尺で施工される金属屋根が伸縮を繰り返すことで、ハゼ(接合部)や固定部分に負荷がかかり、わずかな緩みやズレが生じます。この隙間から雨水が浸入したり、毛細管現象によって水が吸い上げられたりするリスクがあります。

- ・固定ビスの緩み:棟板金や固定部では、木材(貫板など)に釘やビスで固定されていますが、貫板の経年劣化や熱伸縮、強風により釘が緩む(釘浮き)と、その穴から雨水が浸入し、下地を傷める原因となります。

二次防水(ルーフィング)の重要性

金属屋根材の平部自体からの浸水は少ないと思われがちですが、屋根材はあくまで一次防水であり、その下に敷設された下葺き材(ルーフィング)が、屋根材の隙間から浸入した雨水を防ぐ二次防水の役割を担っています。

- ・ルーフィングの種類:屋根の下葺きに使用される防水材料には、改質アスファルトルーフィング(日本防水材料協会規格適合品)や透湿ルーフィング(JIS A 6111適合品)があり、特に改質アスファルトルーフィングは高い防水性能を持っています。

- ・ルーフィングの欠損:屋根材を留めるための釘やステープルの打ち込み箇所は、ルーフィングが貫通しているため、ここから水が浸入しないよう、ルーフィングの重ね代を適切に確保し、必要に応じて伸縮性のある防水テープなどで補強することが重要です。

よくある雨漏り症状と発生パターン

金属屋根からの雨漏りは、その原因箇所やメカニズムに応じて、特定の症状パターンを示します。

発生条件と症状の相関

- ・強風を伴う雨:ハゼの緩みや棟板金の浮き、ケラバの納まり不良が原因で、逆水による浸水が発生している可能性が高いです。浸出量は比較的少なく、浸出継続時間も短い場合があります。

- ・長時間の長雨:緩勾配による水の滞留や、排水不良による毛細管現象が原因で、徐々に水が浸透し、雨が降り始めてから1〜2時間程度のタイムラグをもって漏水する傾向があります。

- ・雨量に比例した漏水:雨の強弱にかかわらず、ある程度の降雨量があれば漏れ、雨量に比例して漏水量が増える場合は、防水ラインの広範囲な欠損や、排水能力の限界を超えたオーバーフローが原因である可能性があります。

漏水しやすい部位(雨水浸入箇所ワースト)

金属屋根の雨漏り事故は、屋根の「平部」がワースト13位となっており、特に以下の部位で発生しやすいです。

- 1. 縦ハゼ接合部:緩勾配の場合、水の流れが滞り、ハゼのわずかな隙間から水が浸入するリスクがあります。

- 2. 棟板金(むねいたがね):強風で棟板金が浮いたり剥がれたりすると、その下の貫板(木材)が露出し、釘穴などから雨水が浸入します。棟板金は風で最も飛ばされやすい部材の一つです。

- 3. ケラバ(切妻端部):屋根の端部であり、板金の納まりが不適切な場合、雨水が板金の下に回り込みます。納まりの上下の重ね順が逆になっていると、ルーフィングの上を通ってきた水が板金の下に飲み込まれることになります。

- 4. 谷樋(たにどい):谷樋は雨水が集中する場所であり、板金の継ぎ目や変形、ごみの堆積によるオーバーフローが雨漏りを招きます。

事前診断と調査の流れ

雨漏りの診断は、単に水の浸出箇所を確認するだけでなく、建物の構造、工法、修繕履歴、気象状況を総合的に把握する「雨漏り診断の基本5原則」に基づいて進める必要があります。

-

1. ヒアリング(間診)の徹底

現状把握:建物構造、築年数、修繕履歴(3年前にガルバリウムに葺き替えたなど)を確認します。

発生条件:雨の強さと量、風の強さと向き、漏水までのタイムラグを詳細に聞き取り、雨漏りの原因が風圧による逆水か、長雨による滞留か、を推測します。強風を伴う雨でなければ漏水しない場合は、風の影響が強く疑われます。 -

2. 室内(小屋裏)での一次確認

浸出箇所:室内での漏水箇所(天井のシミ、壁際、廻り縁など)を特定し、その直上の小屋裏(点検口から確認)の状況を調べます。

下地材の確認:小屋裏の野地板や垂木に濡れやシミがないかを確認します。水に濡れた木材は腐朽し、シロアリ被害のリスクを高めるため、含水痕(濡れの跡)の有無は緊急度判断に不可欠です。 -

3. 屋根上目視と記録

安全な場所(地上、窓、または高所カメラや双眼鏡)から、棟板金の浮き、ハゼの緩み、屋根材の変形、釘浮き、谷樋の詰まりがないかを目視で確認します。

写真台帳の作成:被害状況は、火災保険申請や業者との交渉のため、全景→中景→近景→損傷の詳細(ディテール)の順で、客観的な証拠として記録します。

専門的な原因特定

雨漏りの原因はほとんどの場合で明確ではありません。雨漏り修理において、原因調査なしに補修工事に着手することは、再発のリスクを非常に高くします。

散水試験による再現性の検証

- ・必要性:浸入箇所を完全に把握するためには、散水試験を充分な時間をかけて実施することが必要です。

- ・検証の進め方:ヒアリングに基づき複数の仮説を立て、最も上流側から水をかけ、室内で漏水が再現されるかを検証します。散水開始から漏水までのタイムラグ(時間)も記録します。

- ・確認散水:補修工事完了後にも、再度散水試験を実施し、雨漏りが完全に止まったこと(仮説1の修理確認)と、他の浸入経路が排除されたこと(仮説2の排除)を実証することが重要です。

サーモグラフィーカメラの活用

サーモグラフィーカメラ(赤外線カメラ)は、濡れて温度が下がった箇所を色別に可視化できます。

- ・水の浸出確認:散水試験を実施して水が浸出すると、温度差が生じ、それを写真として明示できるため、散水試験報告書の作成に説得力を持たせることができます。

- ・水の流下経路:温度差を通じて、屋根材の下や壁内の水の流下経路を推定するのに役立ちます。

部位別納まりの要点

金属屋根の雨漏りの多くは、屋根材の平場ではなく、棟、谷、ケラバなどの納まりが複雑な部位で、正しい雨仕舞いができていないことに起因します。

棟板金(むねいたがね)の納まり

棟板金は、屋根の頂部(棟)の雨仕舞いに関わる重要な部材です。

- ・貫板の劣化:棟板金は内側の貫板という木材に釘を打ち付けて固定されています。経年により貫板が劣化したり、釘が緩んだりすると、強風で棟板金が飛散するリスクがあります。

- ・是正:棟板金の交換・補強を行う際は、劣化した貫板も同時に交換することが推奨されます。

ケラバ(切妻端部)の納まり

屋根の側面(ケラバ)に使われる板金は、特に雨水の浸入に対する納まりが重要です。

- ・板金の重ね順:板金の上下の重ね順が逆になっている施工不良事例が報告されています。本来、雨仕舞いとして正しくは、矢印(水)の流れの方向が下になるように重ねる必要があります。納まりが逆だと、防水シートの上を通ってきた雨水が板金の下に飲み込まれてしまいます。

- ・水切り金物:軒先の唐草(水切り金物)は、ルーフィングの裏に回り込んだ雨水を軒先へ導く役割を担いますが、その端末の納まりが悪く、ルーフィング材を傷つけていることで破断箇所が生じ、雨漏りにつながった事例もあります。

下葺き材の納まり(ルーフィング)

金属屋根では、屋根材の下のアスファルトルーフィングが二次防水を担います。

- ・谷樋の先張り:谷樋(雨水集中部)では、谷心を中心に下葺き材を先張りし、谷樋の谷板金と屋根材の下葺き材が正しい順序で重ねられている必要があります。

- ・透湿ルーフィング:透湿ルーフィング(JIS A 6111適合品)は、透湿機能により、下地の湿気を透湿させることで、屋根材とかん合部の隙間から外部へ排出できる工法もあります。これは金属屋根で発生しやすい内部結露対策としても有効です。

主要な不具合パターンと是正工法

金属屋根の不具合に対する是正工法は、部分的な止水ではなく、防水ラインの構造的な回復を目的とします。

-

1. 納まり不良の是正と板金交換

不具合:ケラバ板金の重ね順が逆になっている、谷樋の谷板金が変形している、棟板金が飛散した。

是正工法:該当する屋根材や板金を撤去し、正しい納まり(上下の重ね順)で新しい板金をやり替えます。この際、貫板などの下地材の劣化も確認し、必要に応じて交換します。 -

2. 下葺き材(ルーフィング)の交換

不具合:釘浮きや熱伸縮、外部からの衝撃により、ルーフィングに破れや穴が生じている。

是正工法:影響範囲の屋根材を剥がし、破断箇所周辺の腐朽した野地板を補修・交換した上で、新しいルーフィング(改質アスファルトルーフィングなど高耐久性材料)を正しい重ね代で再施工します。

注意点:ルーフィングを張る際、ステープル(釘)は製造業者の指定する位置に打ち込み、むやみに打ち込まないよう注意が必要です。ステープルによる貫通部はルーフィングのシーリング性が損なわれやすいからです。 -

3. ハゼ緩みへの対処

縦ハゼ接合部の隙間からの雨水浸入が疑われる場合は、ハゼを締め直す補修や、シーリング処理を行います。

シーリングの限界:ただし、シーリングは経年劣化するため、シーリングにのみ頼った止水は一時的な対策に過ぎず、再発リスクを伴います。 -

4. 葺き替え・カバー工法への移行

葺き替え:ルーフィングや野地板の腐朽が広範囲に及んでいる場合や、既存屋根材の寿命が尽きている場合は、既存屋根材を全て撤去し、下地を交換した上で新しい金属屋根材に葺き替えます。

カバー工法:既存の屋根材(スレート瓦や金属屋根材など)を撤去せず、その上に軽量な金属系屋根材(ガルバリウム鋼板など)を重ね葺きする工法も選択肢ですが、外壁との取り合い部の処置と二次防水層の確保が重要になります。

費用・工期レンジの目安

金属屋根の雨漏り補修にかかる費用と工期は、損傷箇所や範囲、そして足場設置の有無に大きく左右されます。

費用レンジ(一般的目安)

| 工事内容 | 費用目安(税別) | 備考 |

|---|---|---|

| 原因調査(散水試験、サーモグラフィー) | 10万~30万円 | 専門家による調査。雨漏り解決には必須。 |

| 棟板金交換(部分補修) | 15万~40万円 | 貫板交換、板金設置。足場費用は別途。 |

| 板金やり替え・下葺き材の部分交換 | 20万~50万円/箇所 | 屋根材剥がし、ルーフィング再施工含む。 |

| 仮設費用(足場設置) | 600~900円/m² | 高所作業の安全性確保のため、原則必要。 |

| 内装復旧費 | 10万~50万円 | 漏水による天井・壁のシミ、下地材の交換など。 |

注:建物診断や雨漏り調査を無料でやる業者は、後に不必要な工事を勧めるなどのリスクがあるため要注意です。

工期レンジと段取り

- ・部分的な是正(板金交換、ルーィング交換):5日〜10日程度。

- ・全面葺き替え(カバー工法含む):2週間〜1ヶ月程度。

- ・天候リスク:屋根工事は天候に左右されやすいです。特に金属屋根材は熱伸縮が大きいため、防水テープやシーリング材の施工は気温5℃以下、湿度85%以上の条件では施工不適とされることが一般的です。雨天時や強風時の作業は避け、乾燥時間を確保した工程計画が必要です。

季節・地域条件への配慮

金属屋根の設計・補修時には、その地域の気象条件を十分に考慮する必要があります。

積雪地域でのリスク

立平葺き(縦ハゼ葺き)は、緩勾配で施工できることがメリットですが、積雪量や降雨量が多い地域では雨漏りが多発する傾向があります。

- ・雪庇と氷のダム:積雪地域では、屋根に積もった雪が溶けずに氷のダム(アイスダム)を形成し、水が屋根材の下を逆流するリスクが高まります。

- ・ルーフィングの選定:積雪による水や湿気の滞留に対応するため、改質アスファルトルーフィングなど、水密性や耐久性の高い下葺き材の選定が重要になります。

沿岸強風・台風地域でのリスク

台風や沿岸強風地域では、風圧による逆水や、棟板金の飛散、ハゼの緩みが主要なリスクとなります。

- ・飛散対策:棟板金は貫板の劣化と釘の緩みで飛ばされやすいため、定期的な点検と、必要に応じて貫板の交換・補強が必要です。

- ・防水の冗長性:強風や横殴りの雨による水の吹き込みを想定し、屋根材の下のルーフィングの重ね代を十分に確保し、防水テープなどで二次防水を強化することが求められます。

見積もり取得と業者選び

金属屋根の雨漏り修理には、金属加工(板金)技術と防水知識の両方に精通した専門業者を選ぶことが重要です。

業者選びのポイント

- 1. 診断能力:単なる目視ではなく、散水試験やサーモグラフィーカメラを用いた定量的な診断を提案できるか。雨漏り診断は難しく、一切の先入観を捨て去り、真剣に取り組む姿勢が重要です。

- 2. 専門技術と実績:縦ハゼの納まりや、棟板金、谷樋などの板金工事の専門性と、ルーフィングの正しい重ね順などの二次防水の知識を持っているか。

- 3. 詳細な見積内訳:使用材料、数量、単価、工賃を詳細に記載した見積内訳を提出できるか。工事内容を深く理解せずに即決することは、失敗につながります。

- 4. 保証と記録:施工後の保証書(期間10年~15年目安)の発行と、屋根材の下に隠れる工程(ルーフィング、捨て板金など)の工程写真(写真台帳)を提出できるか確認します。

悪質業者への注意

「無料点検」を謳い、屋根に登らせた後に、お客様の目の届かないところで瓦をずらしたり割ったりして被害を捏造する悪質な業者も存在します。無料点検や雨漏り調査を安易に信用せず、第三者の専門家(JIA建築相談室など)に相談することも検討すべきです。

FAQ

Q1. 金属屋根の隙間をシーリングで埋めれば雨漏りは止まりますか?

A. シーリング材による止水は一時的な応急処置に過ぎません。金属屋根は熱伸縮が大きいため、シーリングは数年でひび割れたり剥離したりして劣化します。雨漏りを根本的に止めるためには、シーリングに頼るのではなく、正しい板金の重ね順やルーフィング(二次防水)の補強といった構造的な是正が必要です。

Q2. 縦ハゼ葺き(立平葺き)の雨漏りはなぜ多いのですか?

A. 立平葺きは最小勾配が10分の0.5(約3度)まで施工可能という特性から緩勾配で使われやすいですが、勾配が緩いと水の流れが滞り、強風時の逆水や、ハゼ部のわずかな隙間から水が浸入するリスクが高まります。勾配屋根の平部からの漏水事故例では、立平葺きが46%と最も多い結果が報告されています。

Q3. 屋根材を塗装することで雨漏りが止まることはありますか?

A. 塗装で雨漏りが止まることはありません。塗装工事と雨漏り修理工事は別個の話であり、外壁のクラックなどに雨水が浸入している場合、塗装の前に水切りの施工やシーリングの全面打ち換えなど、雨水浸入箇所を特定し修理を完了させる必要があります。金属屋根の塗装の目的は、基材(ガルバリウム鋼板など)の錆び止めや保護、そして美観の維持です。

Q4. 棟板金が浮いている場合、どのような応急処置が必要ですか?

A. 棟板金が浮いていると、強風で飛散し、人命や隣家に損害を与えるリスクがあるため、最優先で飛散防止措置が必要です。屋根に登ることは危険なので、専門業者に依頼し、一時的にロープなどで固定するか、ブルーシートで養生してもらいます。棟板金の下の貫板が腐朽している場合は、根本的な修理(交換・補強)が必要です。

Q5. 瓦屋根のように、金属屋根の下のルーフィングは常に濡れても大丈夫ですか?

A. 屋根材(一次防水)の隙間から浸入した雨水は、ルーフィング(二次防水)で防ぐのが基本ですが、ルーフィング面が常に水に浸されている状態は望ましくありません。特に金属屋根が使われる緩勾配では水が滞留しやすく、ルーフィングの釘穴などから水が浸入するリスクを高めます。改質アスファルトルーフィングなどの高耐久性の下葺き材が二次防水を担いますが、適切な勾配と排水経路を確保し、ルーフィングに水が溜まらないようにすることが理想です。

まとめ

- 1. 原因の特定:雨漏りの原因が、縦ハゼの緩み、棟板金の固定不良、またはルーフィングの破断など、金属屋根特有の瑕疵であるかを、散水試験を通じて特定しましたか?

- 2. 二次防水の強化:損傷したルーフィングを、水密性の高い改質アスファルトルーフィングなどに交換し、釘穴や継ぎ手部分の防水テープ処理(先張り防水シートなど)で二次防水を強化しましたか?

- 3. 納まりの是正:ケラバ板金や谷樋の板金の重ね順が、水の流れに対して正しい方向(水上側が水下側を覆う)に是正されていることを確認しましたか?

- 4. 記録の確保:補修前の損傷箇所、補修中のルーフィングや板金の納まり、補修後の状態を写真台帳として記録し、業者に提出を求めましたか。

- 5. 保証の確認:施工業者から、是正工事箇所に対する保証書(期間10年~15年目安)と保証条件(免責事項を含む)を明確に受け取りましたか?