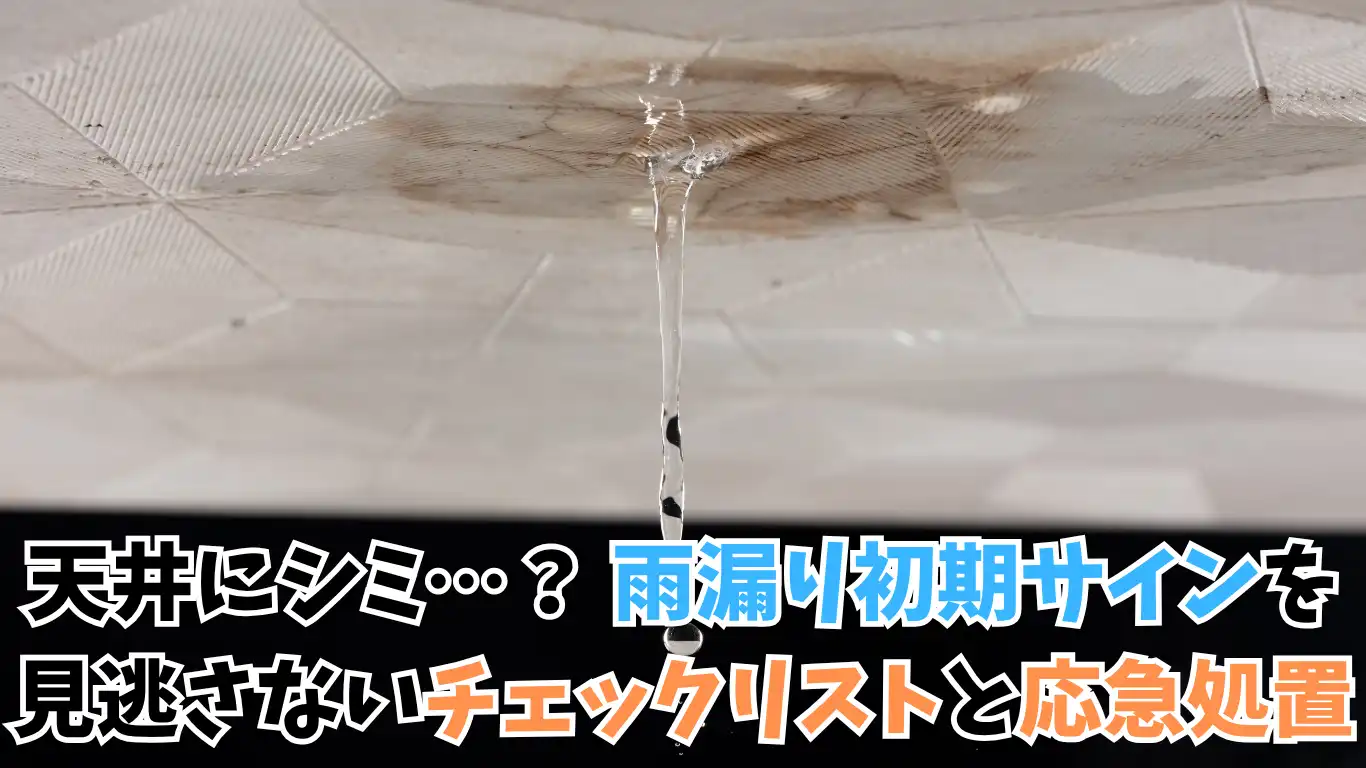

突然の雨漏りは誰にでも起こりうる住宅トラブルです。天井からポタポタと水が垂れてきたり、壁に水染みができたりすると、まず何をすべきか分からず慌ててしまうものです。

しかし、適切な応急処置を行うことで、被害拡大を防ぎ、家財や建物を守ることが可能です。本記事では、雨漏りが発生した際の緊急対応手順から、場所別の具体的な応急処置方法、必要な道具の使い方まで詳しく解説します。

雨漏り発生時の初期対応と安全確保

雨漏りを発見したら、まず落ち着いて現場状況を把握することが重要です。慌てて行動すると、かえって危険な状況を作り出してしまう可能性があります。

緊急時安全確保手順の基本

雨漏りを発見した際は、まず、電気設備周辺の安全性を確認し、感電リスクを避けることが何よりも大切です。そして以下の手順で安全確保を最優先に行いましょう。

- 電源の確認と遮断:水が電気設備に達している場合は、ブレーカーを落とす

- 人の安全確保:雨漏り箇所から離れ、落下物に注意する

- 漏水箇所の特定:どこから水が入っているか目視で確認する

- 被害範囲の把握:床や家具への浸水状況をチェックする

- 必要な道具の準備:バケツ、タオル、防水テープなどを用意する

雨漏り原因の特定方法

応急処置を効果的に行うためには、雨漏りの原因をある程度把握する必要があります。原因によって対処法が異なるため、まずは漏水箇所を詳しく観察しましょう。

天井からの雨漏りの場合、屋根の破損や樋の詰まりが原因となることが多いです。壁からの雨漏りは、外壁のひび割れや窓サッシの劣化が主な要因です。ベランダからの雨漏りは、防水層の劣化や排水口の詰まりが原因となっている場合があります。

雨漏り後の家の構造的な影響と修理前の確認点

雨漏りを発見した場合、家屋の構造にどれほどの影響を及ぼしているかも確認しましょう。特に天井や壁の内部に水が浸透している場合、時間の経過とともに構造材の腐食や、さらなる水漏れが引き起こされることがあります。水分が木材に長期間触れ続けると、腐食が進み、強度が低下する可能性が高いです。

特に構造材に水分が長時間浸透している場合、見た目には分からない部分で腐食が進行していることがあります。これらの問題が進行すると、建物全体の強度に悪影響を及ぼすため、早期に修理を行うことが建物の安全を守るためには不可欠です。

写真記録の重要性と撮影ポイント

応急処置を行う前に、雨漏りの状況を写真で記録することが重要です。この記録は、後の修理業者への説明や保険申請時に役立ちます。

撮影すべきポイントとしては、漏水箇所の全体像、水染みの範囲、天井や壁の状態、家具への被害状況などが挙げられます。また、スマートフォンで撮影すれば雨漏り発生時の日時が記録できます。

場所別雨漏り応急処置の方法

雨漏りの発生場所によって、適切な応急処置方法は異なります。天井、壁、窓サッシ、ベランダなど、それぞれの特徴に応じた対処法を実践することが被害拡大を防ぐための重要なポイントです。

天井からの雨漏り応急処置法

天井からの雨漏りはよくあるケースであり、迅速な応急処置が重要です。基本的な対処法としては、バケツを使って雨水を受け止め、吸水シートを設置することが効果的です。

具体的にはまず、漏水箇所の真下にバケツを置いて雨水を受けることから始めます。この際、バケツの底にはタオルを敷いて水の跳ね返りを防止しましょう。次に、天井の濡れた部分をタオルで拭き取るとともに、可能であれば防水テープで小さな亀裂を塞ぎ、水漏れを一時的に抑えます。

床への浸水を防ぐために、バケツの周りに吸水シートやタオルを敷くことも重要です。もし天井の水染みが広がっている場合は、複数のバケツを準備して水漏れを広範囲に対応しましょう。

壁からの雨漏り応急処置法

壁からの雨漏りは、外壁のひび割れや窓サッシの隙間が原因となることが多いです。応急処置として、まず濡れた箇所をタオルで拭き取り、水の侵入経路を特定します。

小さなひび割れが見つかった場合は、防水テープを貼って一時的に塞ぎます。湿った場所にテープを貼ってもすぐに剥がれてしまうため、テープを貼る前には、周囲の水分をしっかりと拭き取ることが重要です。

壁の内部に水が浸透している場合は、家具を移動させて壁から離し、通気性を確保してカビの発生を防ぎましょう。

窓サッシ雨漏り対策の要点

窓サッシからの雨漏りは、シーリング材の劣化や窓枠の歪みが原因となることが多いです。応急処置として、まず窓周辺の水を拭き取り、隙間を特定します。

小さな隙間であれば、防水テープやシーリング材で一時的に塞ぐことができます。ただし、根本的な解決には専門業者による修理が必要です。窓サッシの下部に水が溜まっている場合は、タオルで吸水し、床への浸水を防ぎましょう。

ベランダ防水処理の緊急対応

ベランダからの雨漏りは、防水層の劣化や排水口の詰まりが主な原因です。まず、排水口にゴミや落ち葉が詰まっていないか確認し、詰まりがあれば除去します。

防水層に亀裂が見つかった場合は、防水テープで一時的に覆い、応急防水スプレーを使用することも効果的です。ただし、ベランダの防水処理は専門的な工事が必要なため、早めに修理業者に相談することが重要です。

早期発見と修理によるコスト削減

雨漏りが発生した場合、できるだけ早く原因を特定し、修理を行うことが重要です。初期段階では軽微な修理で済む場合が多いため、早期対応することで後々の大規模修理に比べて費用を大幅に抑えることができます。雨漏りが初期段階で見逃されると、水漏れが広範囲にわたることで修理が難しくなり、修繕費用が高くなる可能性があります。

また、早期対応によってカビや腐食の進行を防ぎ、建物の寿命を延ばすことにも繋がります。カビが発生すると、取り除くために専門的な対策が必要になり、その修理費用は非常に高くなることもあります。したがって、雨漏りの兆候を早期に捉え、対応することがコスト削減に繋がるのです。

雨漏りの影響を最小限に抑えるためには、何よりも早期の発見と修理が必要です。修理を先延ばしにせず、問題が軽度のうちに手を打つことで、大規模な修理を回避し、家計の負担を減らすことができます。

応急処置に必要な道具と使用方法

雨漏りの応急処置を効果的に行うためには、適切な道具の準備と正しい使用方法の理解が不可欠です。家庭に常備しておくべき基本的な道具から、専門的な材料まで詳しく解説します。

防水テープの選び方と貼り方

防水テープは雨漏り応急処置の必須アイテムです。適切な防水テープの選択と正しい貼り方が応急処置の成功を左右します。

防水テープには、アルミテープ、ブチルテープ、シーリングテープなど様々な種類があります。屋外での使用にはアルミテープが耐候性に優れており、室内での応急処置にはブチルテープが粘着力が強くおすすめです。

テープを貼る際は、まず貼り付け面の水分と汚れを完全に除去します。次に、テープを少し引っ張りながら貼り付け、気泡が入らないよう注意深く圧着します。重ね貼りする場合は、5cm以上重ねることで防水効果を高められます。

ブルーシート応急処置の活用法

ブルーシートは広範囲の雨漏りに対する応急処置として非常に有効です。特に屋根の損傷が激しい場合や、複数箇所からの雨漏りがある場合に威力を発揮します。

室内での使用では、主に家具や床を保護するためにブルーシートを敷きます。屋外での使用では、風で飛ばされないよう重りを置いたり、ロープで固定したりすることが重要です。ブルーシートは完全防水ではないため、長期間の使用には適さないことを理解しておきましょう。

シーリング材使用方法の基本

シーリング材は隙間を埋めるための材料で、雨漏り応急処置において重要な役割を果たします。シリコン系、変成シリコン系、ウレタン系など、用途に応じて選択する必要があります。

シーリング材を使用する際は、まず古いシーリング材を除去し、施工面を清掃します。次に、コーキングガンを使って均等に材料を充填し、ヘラで平らにならします。硬化するまで12〜24時間程度かかるため、その間は触らないよう注意しましょう。

応急防水スプレーの効果的な使い方

応急防水スプレーは、手軽に使用できる応急処置用品です。小さなひび割れや隙間に対して、一時的な防水効果を発揮します。

スプレーを使用する前に、対象箇所の水分を拭き取ります。スプレーは対象から20〜30cmほど離し、均等に吹き付けます。数分で乾燥した後、防水効果が発揮されます。効果は一時的なものなので、根本的な修理が必要であることを忘れずに、専門業者への相談を検討しましょう。

室内家具保護方法と被害拡大防止

雨漏りによる直接的な被害だけでなく、室内の家具や電化製品への二次被害を防ぐことも重要です。適切な保護方法を知っておくことで、財産的な損失を最小限に抑えることができます。

家具移動の優先順位と手順

雨漏りが発生した際は、まず高価な家具や電化製品を安全な場所に移動させる必要があります。移動の際は優先順位を決めて効率的に作業を進めることが重要です。

最優先で移動すべきは、電化製品(テレビ、パソコン、音響機器など)です。次に、水に弱い木製家具、布製のソファやカーテン、書籍や重要書類を移動させます。重い家具を移動する際は、滑りやすい床での作業に注意し、可能であれば複数人で行いましょう。

移動が困難な大型家具については、ビニールシートや防水カバーで覆って保護するようにしましょう。家具の下に吸水シートを敷いて、床からの湿気を防ぐことも効果的です。

床下浸水防止の対策

床下への浸水は、建物の構造に深刻な影響を与える可能性があります。床下浸水防止のためには、室内の水を迅速に除去し、床材への浸透を防ぐことが重要です。

フローリングの場合は、継ぎ目から水が浸透しやすいため、モップやタオルで速やかに拭き取ります。畳の場合は、濡れた部分を乾いたタオルで押さえるように吸水し、可能であれば畳を上げて下部を乾燥させます。

床下の通気性を確保するため、除湿器や扇風機を使用して空気を循環させることも効果的です。湿度が高い状態が続くと、カビや腐朽の原因となるため、早期の対処が必要です。

電気設備の安全確保

雨漏りによる電気設備への影響は、感電や火災の危険性があるため、最も注意が必要な部分です。水が電気設備に達している場合は、すぐにブレーカーを落とし、電源を遮断しましょう。

コンセントや配線に水がかかっている場合は、絶対に手で触れてはいけません。電気工事士の資格を持つ専門業者に点検を依頼することが重要です。また、濡れた手で電気設備に触れることも危険なので、作業前には手をしっかりと乾かしましょう。

二次被害防ぐ方法と予防策

雨漏りの応急処置を行った後は、二次被害の防止と将来的な予防策を考える必要があります。カビの発生、構造材の腐朽、害虫の侵入など、様々な二次被害を防ぐための対策を講じることが重要です。

屋根裏の状態確認と改善策

屋根裏での雨漏りは見過ごされがちですが、非常に重大な問題を引き起こすことがあります。定期的に屋根裏を点検し、湿気やカビの発生がないか確認することが必要です。屋根裏に湿気がたまると、木材が腐敗し、さらにはカビが発生し、建物の構造に悪影響を与える可能性があります。

湿気がこもりやすい場所に除湿機を設置したり、通気口を確保することで、カビや腐食を予防できます。屋根裏の換気が不十分な場合、湿気が滞留しやすいため、十分な通気を確保するために、屋根裏に換気システムを導入することをお勧めします。

また、屋根裏に断熱材がある場合、雨漏りが発生するとその機能が失われることがあります。断熱材が湿気を吸収し、効果的な断熱ができなくなるため、屋根裏の点検時に断熱材の状態を確認し、必要であれば交換することが重要です。

カビ発生防止の対策

湿度が高い状態が続くと、カビが発生しやすくなります。適切な乾燥と除湿対策がカビ発生を防げます。

濡れた箇所は速やかに乾燥させ、除湿器や扇風機を使用して空気を循環させます。室内の湿度を60%以下に保つことが重要です。また、アルコール系の除菌スプレーを使用して、カビの胞子を除去することも効果的です。

壁や天井に水染みがある場合は、完全に乾くまで様子を見て、変色や異臭がないかを確認しましょう。カビが発生してしまった場合は、専門業者による除去作業が必要になる場合があります。

構造材への影響チェック

雨漏りが長期間続いた場合、建物の構造材に深刻な影響を与える可能性があります。木造住宅では、柱や梁の腐朽が進行する恐れがあるため、定期的なチェックが必要です。

構造材の状態を確認する際は、変色、異臭、表面の軟化、虫食い跡などの兆候に注意しましょう。手で押してみて柔らかくなっている部分があれば、腐朽が進行している可能性があります。このような兆候を発見した場合は、建築士や専門業者による詳細な調査が必要です。

害虫侵入防止の注意点

湿度が高い環境は、シロアリやその他の害虫にとって好条件となります。雨漏り箇所から害虫が侵入することを防ぐため、応急処置と並行して害虫対策も行う必要があります。

害虫対策においては、まず、雨漏り箇所周辺の木材の状態を確認し、シロアリの食害跡がないかチェックすることが大切です。その際、湿った木材は取り除くか、しっかりと乾燥させることが重要です。また、定期的な防虫処理や、専門業者による害虫点検を検討することも効果的です。

雨漏り被害の保険申請手続き

雨漏りによる被害は、火災保険の適用対象となる場合があります。適切な手続きを行うことで、修理費用の負担を軽減することが可能です。

火災保険適用の条件と範囲

火災保険では、風災、雪災、雹災による雨漏りが補償対象となることが多いです。自然災害による突発的な雨漏りは保険適用の可能性が高いため、被害状況を正確に記録することが重要です。具体的には、台風や強風の後に発生した雨漏りは、風災による被害として認められる可能性があります。また、雹による屋根の損傷が原因の場合も、雹災として補償対象となります。

ただし、経年劣化による雨漏りは保険適用外となる場合が多いため、発生原因の特定が重要になります。

保険適用の判断は保険会社が行うため、まずは保険会社に連絡して現状を報告し、調査を依頼することが第一歩となります。

必要書類の準備と提出

保険申請に必要な書類を適切に準備することで、スムーズな手続きが可能となります。基本的な必要書類には、保険金請求書、事故状況説明書、被害写真、修理見積書などがあります。

被害写真は、応急処置前の状態を記録したものが重要です。雨漏り箇所の全体像と詳細写真、被害を受けた家具や建物の写真を複数枚撮影しておきましょう。また、修理見積書は複数の業者から取得し、適正な金額であることを示すことが大切です。

気象庁の気象データなど、自然災害の発生を証明する資料があると、申請がより有利になる場合があります。

申請時の注意点と成功のコツ

保険申請を成功させるためには、いくつかの注意点とコツがあります。まず、被害発生後は速やかに保険会社に連絡し、初期対応を怠らないことが重要です。

申請書類は正確かつ詳細に記載し、虚偽の申告は絶対に避けましょう。不明な点があれば、保険会社に確認してから記載することが大切です。また、保険会社の調査員が現地調査を行う際は、立ち会って詳細な説明を行うことで、適切な判断を促すことができます。

申請が却下された場合でも、諦めずに再申請や異議申し立てを検討することも重要です。専門家のアドバイスを受けながら、適切な手続きを進めましょう。

屋根補修ポイントと長期対策

応急処置と修理が完了した後は、将来的な雨漏り防止のための長期対策を検討することが重要です。定期的なメンテナンスと予防策により、雨漏りの再発を防ぐことができます。

定期点検の重要性と時期

屋根の定期点検は、雨漏り予防の最も効果的な方法の一つです。年2回の定期点検で早期発見と予防が可能となり、大規模な修理を避けることができます。

点検の最適な時期は、台風シーズン前の5〜6月と、冬季前の10〜11月です。この時期に点検を行うことで、悪天候による被害を未然に防ぐことができます。点検では、屋根材の状態、雨樋の詰まり、外壁のひび割れ、シーリング材の劣化などを確認しましょう。

高所作業は危険なため、専門業者に依頼することをおすすめします。自分で行う場合は、双眼鏡を使って地上から確認する程度に留めましょう。

予防メンテナンスの方法

雨漏りを予防するためには、定期的なメンテナンスが不可欠です。特に、雨樋の清掃は重要な予防策の一つです。雨樋に落ち葉やゴミが詰まると、水があふれて雨漏りの原因となる可能性があります。

外壁のシーリング材は5〜10年程度で劣化するため、定期的な打ち替えが必要です。また、屋根材の浮きやずれがないか、アンテナや太陽光パネルの取り付け部分に問題がないかなども確認ポイントです。

これらのメンテナンスは、専門知識と技術が必要な場合が多いため、信頼できる業者を選ぶことが重要です。

自分でできる修理法の限界

DIYでできる雨漏り修理には限界があることを理解しておくことが重要です。小規模な補修や応急処置は可能ですが、根本的な解決には専門的な技術と経験が必要です。

自分でできる範囲としては、防水テープによる一時的な補修、雨樋の簡単な清掃、室内の応急処置程度です。屋根に上る作業や、構造に関わる修理は絶対に避けるべきです。安全面でのリスクが高いだけでなく、不適切な修理により被害が拡大する可能性があります。

DIYと専門業者による修理を適切に使い分けることで、安全かつ効果的な雨漏り対策を実現できます。

雨漏り修理業者選び方のポイント

応急処置を行った後は、根本的な修理のために信頼できる業者を選ぶことが重要です。適切な業者選びにより、再発防止と長期的な安心を得ることができます。

信頼できる業者の見分け方

雨漏り修理業者を選ぶ際は、複数の業者から見積もりを取り、比較検討することが重要です。実績と資格を確認し、適正な価格設定かどうか判断することが信頼できる業者選びの基本となります。

優良業者は、現地調査を無料で行い、詳細な見積書を提示してくれる場合が多いです。また、建設業許可証や瑕疵保険の加入状況、過去の施工実績なども確認ポイントです。口コミや評判も参考になりますが、実際に話を聞いて対応の丁寧さを確認することが大切です。

逆に、飛び込み営業や異常に安い見積もりを提示する業者は注意が必要です。手抜き工事や追加料金の請求などのトラブルに巻き込まれる可能性があります。

見積もり比較の重要ポイント

複数の業者から見積もりを取る際は、単純に価格だけを比較するのではなく、工事内容や使用材料、保証期間なども含めて総合的に判断することが重要です。

見積書には、工事の範囲、使用材料の種類とグレード、工期、保証内容などが明確に記載されているかを確認しましょう。あいまいな表現や一式での見積もりしか提示しない業者は避けた方が無難です。また、追加工事の可能性とその場合の料金についても事前に確認しておきましょう。

工事後の保証とアフターサービス

雨漏り修理は、工事が完了してからが本当の勝負です。施工後の保証期間とアフターサービスの充実度は、業者選びの重要な判断材料となります。

一般的に、雨漏り修理の保証期間は5〜10年程度が標準的です。保証期間中に再発した場合の対応方法や、定期点検の有無なども確認しておきましょう。また、24時間対応の緊急連絡先があるかどうかも、安心感につながる重要なポイントです。

まとめ

雨漏りの応急処置は、被害拡大を防ぐための重要な初期対応です。まずは安全確保を最優先に、電気設備の確認と人の安全を確保してから、場所に応じた適切な応急処置を行いましょう。天井からの雨漏りにはバケツとタオル、壁からの雨漏りには防水テープ、窓サッシやベランダからの雨漏りにはそれぞれ特化した対処法が効果的です。

応急処置を行った後は、被害状況の写真記録を取り、信頼できる修理業者を選んで根本的な修理を依頼することが大切です。火災保険の適用可能性も確認し、適切な手続きを行うことで費用負担を軽減できます。定期的なメンテナンスと予防策により、雨漏りの再発防止に努めましょう。